Wie verstrahlt ist Österreich 35 Jahre nach Tschernobyl?

In der Nacht des 26. April 1986 explodierte der Reaktor in Block 4 in Tschernobyl. Radioaktives Material wurde kilometerhoch in die Atmosphäre geschleudert. Eine Umweltkatastrophe, von der die Bevölkerung in Europa noch Tage danach nichts wusste. Da zog die radioaktive Wolke längst über die Staaten hinweg. Ein Unfall, der die Einstellung zur Atomkraft jahrelang veränderte.

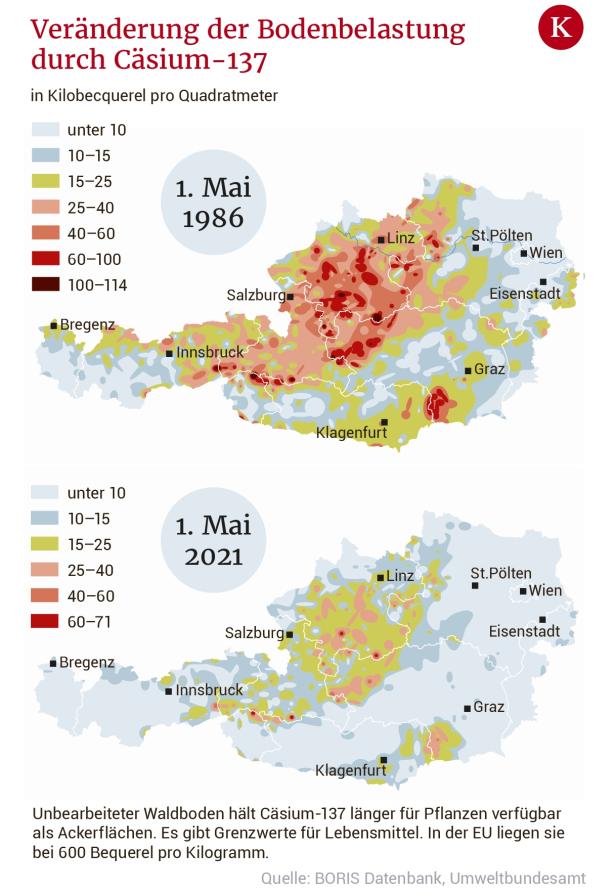

Österreich war vom radioaktiven Fallout – bedingt durch Regen – stark betroffen. Auch 35 Jahre danach sind die Auswirkungen messbar. In Mitteleuropa hat nur noch das langlebige Cäsium 137 mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren Bedeutung. Wo und in welchem Ausmaß die Böden belastet sind, erforscht das Umweltbundesamt.

Aber wie wirkt sich das auf unsere Lebensmittel aus? Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) prüft jährlich fast 1.000 Proben auf Radioaktivität. In landwirtschaftlich erzeugten Produkten sind die Cäsium-137-Gehalte wieder auf dem Niveau wie vor Tschernobyl, in wild wachsenden Schwammerln und Wildbret können aber – je nach Region – immer noch höhere Werte auftreten. Denn unbearbeiteter Waldboden hält Cäsium-137 länger für Pflanzen verfügbar als Ackerflächen. Ein Wildschwein im Winter, das sich durch den Waldboden wühlt, ist höher belastet als eines im Sommer, wenn es Mais von den Feldern frisst. Grund zur Besorgnis besteht nicht: „Die Mengen, die man davon üblicherweise verzehrt, sind so gering, dass die daraus resultierende Dosis keine relevante Rolle spielt“, erklärt Christian Katzlberger, Leiter des AGES-Strahlenschutzes.

In der vergangenen Woche waren die Augen auf den Ort einer anderen Nuklearkatastrophe gerichtet: In Fukushima soll kontaminiertes Wasser ins Meer abgelassen werden. Wie sich das auf die Umwelt auswirken könnte, ist umstritten. Messungen werden es zeigen.

Kommentare