Rechnungshof: Vernichtendes Urteil zu Corona-Tests

Österreich ist Test-Weltmeister. Mit diesem Attribut schmückte sich die türkis-grüne Bundesregierung gerne zu Hochzeiten der Corona-Pandemie. So wurden pro Kopf um 16-Mal mehr Tests durchgeführt als in Deutschland. Doch auch die Stadt Wien wies bei jeder Gelegenheit auf die enorm hohen Testzahlen im Rahmen des städtischen Programms "Alles gurgelt" hin.

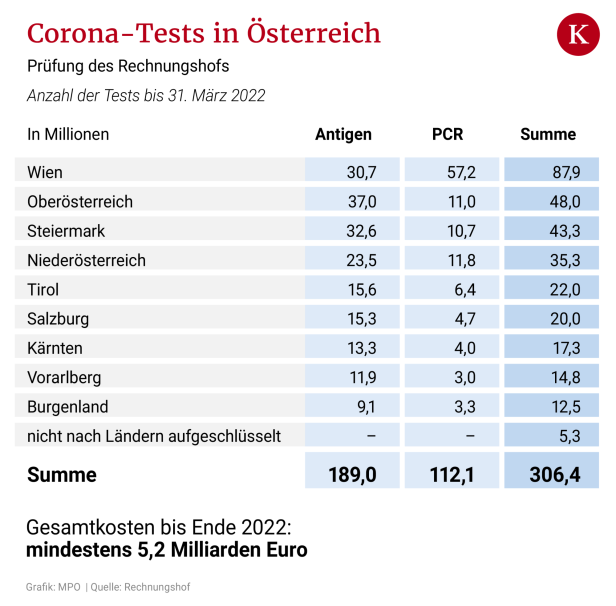

Doch was haben die enorm hohen Testraten – verbunden mit gewaltigen Kosten – tatsächlich gebracht? Das hat nun der Rechnungshof im Rahmen einer Prüfung des Gesundheitsministeriums sowie der Länder Wien und Niederösterreich über den Zeitraum 2020 und 2021 untersucht. Das Ergebnis des Rohberichts, der dem KURIER vorliegt, fällt vernichtend aus. Die Prüfer stießen auf organisatorisches Chaos, fehlenden Strategien und exorbitante Ausgaben. So sind laut Schätzungen bis Ende 2022 mindestens 5,2 Milliarden Euro an Kosten für alle Covid-19-Tests angefallen.

Durcheinander

Die Prüfer bemängeln, dass neben dem Gesundheitsministerium und den Bundesländern noch drei weitere Ministerien Tests in größerem Ausmaß durchführten. Das führte zu einer Vielzahl an Programmen, die eine Steuerung und Abstimmung des Gesamtangebots durch das Gesundheitsministerium erschwerte. Uneinheitliche Datenmeldungen und die Wahrscheinlichkeit von Doppelstrukturen waren die Folge.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Corona-Tests kosteten bisher 4,8 Milliarden Euro

Nutzen ungeklärt

Wörtlich heißt es in dem Bericht: "Der konkrete Nutzen dieser Vielfalt an Testangeboten blieb ungeklärt: Aufgrund unzureichender Daten war es weder möglich, das Kosten-Nutzen-Verhältnis verschiedener Testangebote zu analysieren, noch fundiert über deren Limitierung zu entscheiden."

Der Datenmangel habe es erschwert, den Einfluss des Testens auf die epidemiologische Lage zu beurteilen, heißt es weiter. Auch Parallelstrukturen und Mehrfach-Testungen seien damit begünstigt worden.

Obwohl das Ministerium die Tests steuern und bezahlen musste, gab es keine Mindeststandards für die Umsetzung vor. Die unterschiedlichen Testangebote waren nicht abgestimmt. Das Ministerium konnte nicht einmal die genaue Zahl der Tests im Untersuchungszeitraum ermitteln.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Corona-Tests im Wert von 74 Millionen Euro versickert

Die Prüfer kritisieren, dass das Ministerium im Laufe des Jahres 2021 seine Strategie-Überlegungen innerhalb weniger Monate gleich mehrfach geändert habe. Die Folge: „Den Ländern war keine vorausschauende Planung möglich, auch weil das Gesundheitsministerium keine langfristigen Zusagen für Projekte zur Auswertung von PCR-Tests“ machte.

Teures Wiener Programm

Kritik gibt es auch am Wiener Projekt „Alles gurgelt“: „Das Testsystem war großzügig gestaltet und kostenintensiv“, weil Wien die Testzahl nicht beschränkte und auch das Ministerium keine Limitierung vorgab. „Dadurch war die Durchführung epidemiologisch und medizinisch redundanter Tests, auch mehrmals täglich, nicht ausgeschlossen.“

Beim Programm in Niederösterreich werden wiederum die Probleme bei Logistik und Analyse hervorgehoben, die zu Verzögerungen führten.

306,4 Millionen Tests

Laut Berechnungen des Rechnungshofs wurden bis Ende März 2022 mindestens 306,4 Millionen Tests durchgeführt. Nicht umfasst sind darin die Wohnzimmertests, jene privater Anbieter sowie solche in kleineren Betrieben. Diese wurden nicht zentral erfasst.

Weiters analysierte das Ministerium laut Prüfer nicht, welche Arten von Tests im Schnitt wie viel kostetet. „Daher war weder eine Analyse des Kosten-Nutzen verschiedener Testarten möglich, noch eine fundierte Entscheidung darüber, Tests zu limitieren oder einzelne Testangebote zu priorisieren.“

Keine Länder-Daten angefordert

Mehr noch: Das Ministerium forderte von den Ländern keine Angaben zu Anzahl und der durchgeführten Tests ein, womit es auch keinen Überblick über die Gesamtzahl der von ihm finanzierten Tests hatte.

Ministerium soll seinen Job machen

Die Prüfer knüpfen ihre Kritik an eine Reihe von Empfehlungen, die an Deutlichkeit wenig vermissen lassen: „Das Gesundheitsministerium sollte seine Zuständigkeit für die Pandemiebewältigung wahrnehmen“ und darauf hinwirken, dass nicht andere Stellen in seine Zuständigkeit fallende Entscheidungen treffen."

Den Ländern sollen klare Zielvorgaben gemacht werden, „um österreichweit eine vergleichbare Vorgehensweise zu gewährleisten und die Koordinierung und Steuerung durch das Gesundheitsministerium sicherzustellen.“

Beim Testen soll ein „zielgerichteter, risikoorientierter“ Ansatz verfolgt werden. Bevölkerungsweite Tests sollen nur „unter Zugrundelegung von Kosten-Nutzen-Aspekten im Vergleich zu Surveillance-Programmen“ angeboten werden. Weiters soll die begonnene Vereinheitlichung der Datenmeldung aus den Ländern fortgesetzt werden.

Ministerium verteidigt sich

Das Gesundheitsministerium hielt dem entgegen, dass die Entscheidung für das Testprogramm in einer Phase der Pandemie gefallen sei, in der davon eine erhebliche Reduktion der Neuinfektionen erwartet worden sei. Deshalb sei über die Screeningprogramme der Länder, Tests in Betrieben und Schulen eine möglichst breite Abdeckung angestrebt worden, heißt es in einer Stellungnahme von Dienstagnachmittag.

Nachdem sich die hochansteckende Omikron-Variante in Österreich durchgesetzt hatte, sei Testen als Maßnahme gegen Neuansteckungen nur mehr eingeschränkt zielführend gewesen. Die Bundesregierung habe deshalb die Zahl der kostenlosen Tests vor mehr als einem Jahr deutlich reduziert. Die Kosten seien dadurch erheblich gesunken.

Kommentare