Wenn Jugendliche in Österreich zu Terroristen werden

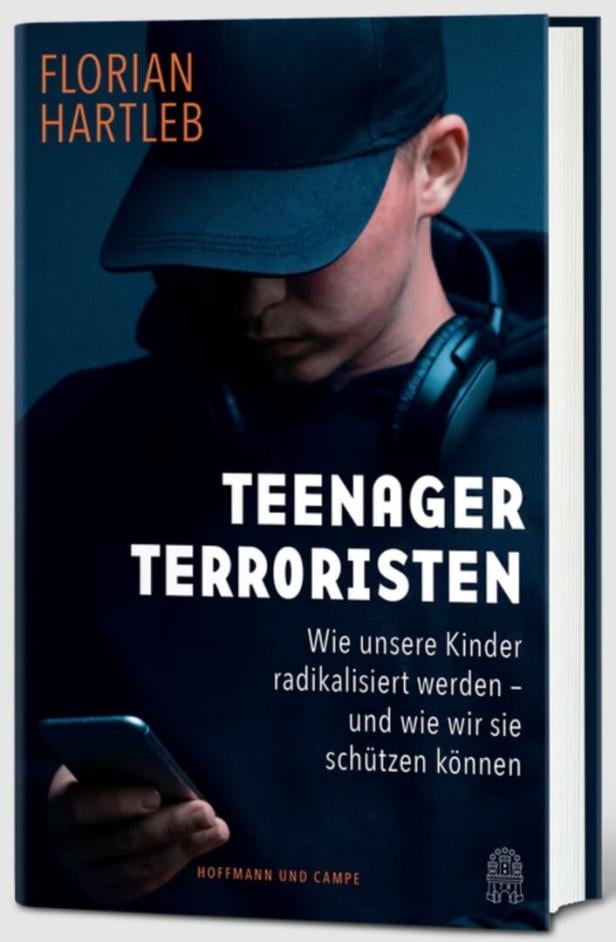

Der Extremismusforscher Florian Hartleb, der sich seit vielen Jahren mit der Radikalisierung junger Menschen beschäftigt, stellt in seinem aktuellen Buch dar, wie Jugendliche durch Ideologien, Verschwörungstheorien sowie über Social-Media- und Gamingplattformen verführt werden.

KURIER: Herr Hartleb, warum ein Buch über Teenager-Terroristen?

Florian Hartleb: Man stelle sich einen 16-Jährigen vor, der jeden Tag durch eine Schule geht, in der er zwar körperlich anwesend ist, aber geistig durch das Raster fällt. Zu Hause herrscht Sprachlosigkeit, online findet er plötzlich Resonanz. Jemand spricht ihn an, hört zu, nennt ihn ,Bruder’. Was ihm sein Umfeld nicht geben konnte – Orientierung, Wert, Bedeutung –, bekommt er in radikalisierten Foren in greller, überzeichneter Form zurück. Der Weg vom Gefühl der Unsichtbarkeit zum Gefühl der Mission ist erschreckend kurz. Aus einem einsamen Jugendlichen wird ein potenzieller Täter. Nicht weil er ,böse’ ist, sondern weil ihm niemand rechtzeitig die Hand gereicht hat, bevor andere es taten – mit Parolen, Feindbildern und falscher Geborgenheit.

Florian Hartleb

Sie sagen: „Der Weg vom Gefühl der Unsichtbarkeit zum Gefühl der Mission ist erschreckend kurz“. Was meinen Sie damit?

Teenager-Terrorismus bleibt auch deshalb ein weitgehend unerforschter und verhüllter Bereich, da er in vielen Gesellschaften mit einem Tabu belegt ist. Die Vorstellung, dass junge Menschen, die in einer Phase der Entwicklung und Orientierung stecken, zu solch gewaltsamen, ideologisch motivierten Handlungen fähig sind, stellt eine erschütternde Realität dar, die viele nicht begreifen wollen. In der Gesellschaft existiert eine tiefe Verdrängung der Tatsache, dass Jugendliche in extremistische Ideologien abrutschen können – nicht zuletzt aus der Angst heraus, dass der Jugendschutz und das Bild der unschuldigen Jugend durch diese dunklen Realitäten infrage gestellt werden.

In welchem Umfeld und unter welchen Bedingungen gedeiht Teenager-Terrorismus besonders?

Teenager-Terrorismus ist ein Riss mitten durch unsere Gesellschaft – weil er dort entsteht, wo Jugendliche sich übersehen, missverstanden, entwurzelt fühlen. Wer sich radikalisiert, tut das nicht im luftleeren Raum. Er wächst in Klassenzimmern, surft in denselben Netzwerken, lebt oft in Reichweite unserer Blicke – und doch jenseits unserer Aufmerksamkeit. Wenn aus Kindern Täter werden, ist das nicht nur ihr Versagen. Es ist auch unseres. Denn wo Erwachsene nicht zuhören, tun es andere. Und nicht jeder, der zuhört, meint es gut.

Wie wirken sich globale Konflikte auf Teenager-Terrorismus aus? Wenn wir etwa den Nahostkonflikt hernehmen.

Besonders im politischen Islam gibt es Einflussprediger, etwa über Tiktok, wie wir auch bei dem vereitelten Anschlag zu den Taylor-Swift-Konzerten in Wien erlebten.

Soziale Medien spielen bei der Radikalisierung von Jugendlichen eine große Rolle.

Ja. Und durch die Abwertung von Frauen als ,schwach’ oder ,weinerlich’ wird die Botschaft vermittelt, dass wahre Stärke und Männlichkeit nur durch Kampf oder Gewalt bewiesen werden können. Solche Argumentationen appellieren an das männliche Ego und verstärken das Gefühl, dass es eine ’Ehre’ sei, für eine größere Sache zu kämpfen, während Untätigkeit als Feigheit oder Schande dargestellt wird. Diese Narrative werden von Al-Qaida, dem IS oder anderen dschihadistischen Organisationen genutzt, um Anhänger zu mobilisieren und ihnen ein vermeintlich religiöses Mandat für ihre Taten zu vermitteln.

Buchpräsentation & Diskussion

Am 30.9. wird das Buch in Wien am Campus Tivoli präsentiert. Vor Ort werden auch Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier und ein Vertreter des Staatsschutzes (DNS) sein.

Florian Hartleb

„Teenager Terroristen“

Hoffmann und Campe.

224 Seiten.

25 Euro

Der Islamische Staat nutzte bereits 2015 das Spiel Clash of Clans, um Jugendliche online anzusprechen. Welche Rolle spielen Games bei Teenager-Terroristen?

Generell finden Menschen im Internet leicht andere, die ihre Interessen teilen. Vorlieben für Videospiele und Filme wie Counter-Strike, Matrix, Natural Born Killers oder die Musik von Künstlern wie Marilyn Manson sind bei einigen Teenager-Terroristen nachgewiesen. Die gerade in Jugendkulturen verbreitete Faszination für solche Spiele, Filme und Bands haben die Bedeutung eines ,cultural script’. Damit wird die Inszenierung von solchen Gewaltakten verstehbar.

Anders Behring Breivik, der 77 Menschen ermordete, gilt als eines der grausamsten Beispiele für rechtsextremen Terrorismus. Wie stark beeinflussen solche Täter wie Breivik, der ja auch ein Manifest geschrieben hat, Jugendliche auf dem Weg der Radikalisierung?

Breivik gilt als Vorbild, da er zahlreiche Nachahmungstäter unter Teenagern gefunden hat. Für Jugendliche, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, sind solche historische Figuren oft die personifizierte Version dessen, was sie selbst anstreben: Stärke, Unabhängigkeit und eine klare, vereinfacht dargestellte ’Wahrheit’.

Auch Greta Thunberg thematisieren Sie in Ihrem Buch. Konservative Kritiker bezeichnen sie als „radikal“. Warum polarisiert die junge Frau?

Am Beispiel von Greta Thunberg zeigt sich, dass der Begriff ,Teenager-Extremismus’ stark von der Perspektive abhängt. Während manche ihre radikale Rhetorik und ihre kompromisslosen Forderungen als extremistisch betrachten, sehen andere darin den notwendigen Weckruf für eine Welt, die vor einer existenziellen Krise steht. Entscheidend ist, dass Thunbergs Form des Aktivismus friedlich bleibt und demokratische Prozesse nutzt, um Veränderung zu bewirken. Ob dies als ,extrem’ gilt, ist letztlich eine Frage der politischen Bewertung.

Radikale Ideologien arbeiten mit emotionalen Triggern, wie etwa Helden-Mythen oder Verschwörungstheorien. Da gibt es Parallelen zu Sekten.

Ein gemeinsames Merkmal von Sekten und terroristischen Gruppen ist die systematische Entfremdung von Familie, Freunden und der bisherigen Lebenswelt. Jugendliche werden gezielt in eine neue Realität geführt, in der sie sich als Teil einer höheren Mission oder eines exklusiven Kreises fühlen. Beide Systeme arbeiten mit Ritualen, Wiederholungen extremistischer Narrative und dem Ausschalten kritischen Denkens. Zudem wird oft eine Angststrategie verwendet: Wer sich abwendet oder zweifelt, riskiert Strafe, Ausschluss oder sogar Gewalt. In beiden Fällen wird der Jugendliche zum Werkzeug einer radikalen Ideologie – ob durch finanzielle Ausbeutung, blinden Gehorsam oder den Einsatz für einen gewaltsamen Kampf.

Wie können denn die Eltern gefährdete Jugendliche am Besten schützen?

Wenn Eltern entdecken, dass ihre Kinder in radikale, extremistische Ideologien hineingezogen wurden, reagieren sie oft mit einer Mischung aus Schock, Angst und Verwirrung. Sie suchen in ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit nach Erklärungen und fragen sich, ob sie als Eltern versagt haben oder ob es spezifische Ursachen gibt, die sie übersehen haben. Eltern neigen dazu, zuerst mit Abwehrhaltung zu reagieren, und versuchen möglicherweise, ihre Kinder durch direkte Konfrontation zu ,korrigieren’, was jedoch nicht immer der richtige Ansatz ist. Diese Konfrontationen können zu einer Vertiefung des Konflikts führen und das Kind in seiner extremistischen Weltanschauung bestätigen.

Welche Rolle sollen Eltern dann am besten einnehmen?

In vielen Fällen erkennen Eltern erst nach und nach, dass sie einfühlsam und geduldig vorgehen müssen, um ihre Kinder aus den Fängen solcher Ideologien zu befreien. Wichtig ist dabei, dass Eltern in dieser Situation nicht nur als Autoritäten, sondern auch als verständnisvolle Ansprechpartner auftreten, die ein offenes Gespräch mit ihren Kindern führen können. Oft fehlt es Eltern aber an den nötigen Werkzeugen und auch an dem Wissen, wie sie in solchen extremen Fällen richtig handeln sollen.

Kommentare