Die Angst der Pinzgauer vor dem nächsten Hochwasser

„Es kann nicht sein, dass die in Mittersill in den Retentionsbecken wieder Betriebe bauen, und sie dafür im Nationalpark im Krimmler Achental die Almen absaufen lassen.“ Der Pinzgauer übertönt mit seinem Ärger selbst das Rauschen der Krimmler Wasserfälle.

Dabei ist die Ache, die dieses eindrucksvolle Naturschauspiel speist, ein Dreh- und Angelpunkt für den Hochwasserschutz im Oberen Pinzgau.

Wie wichtig der Hochwasserschutz ist, zeigen die Bilder von den Überschwemmungen der Jahre 2005, 2014 und 2021. Jeder kennt jemanden, der schwer betroffen war.

Die Pinzgauer Lokalbahn fährt erst seit Juni wieder von Zell am See bis Mittersill. Nach Krimml ist sie weiterhin nicht befahrbar.

Die Schienen enden im Nirgendwo oder sind unterspült, stellenweise wuchern Pflanzen auf den Schienen.

Die Kosten, die die Hochwasser – abseits von jenen bei Privatpersonen – durch Schäden an der Infrastruktur erzeugen, übersteigen die Investitionen in den Hochwasserschutz um den Faktor vier, sagt der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger am Freitagabend in Mittersill, als er mit den Experten des Landes und der ETH Zürich die aktuellen Pläne für den überfälligen Hochwasserschutz präsentiert.

Die ETH Zürich wurde nach Kritik an den bisherigen Plänen im Herbst zur Überprüfung der Pläne engagiert. Samt dem Auftrag, neue Herangehensweisen zu finden.

Kritik vom Schweizer Experten

Die gibt es – wenn auch Robert Boes von der renommierten Schweizer Hochschule bestätigt: „Ohne das Krimmler Achental geht es nicht.“ Er lässt auch keinen Zweifel daran, dass Hochwasserschutz als Anpassung an den Klimawandel dringend nötig ist, denn er sagt es mehrmals eindringlich: „Die Raumordnung hat Fehler gemacht, der Raum für die Salzach wurde verknappt, die extremen Naturereignisse werden steigen, ebenso wie das Schadenspotenzial.“

45.000 Menschen leben zwischen Krimml und Zell am See bzw. Bruck an der Glocknerstraße im Einflussbereich der Salzach in Salzburg

Wenig Fläche

Das Tal hat eine Gesamtfläche von 1.237 Quadratkilometer, nur 13 Prozent davon sind besiedelbar

7.000Unterschriften

Über 7.000 Menschen haben nach dem Hochwasser 2021 eine Petition für raschen Hochwasserschutz im Oberen Pinzgau unterschrieben

Lebensraum bedroht

Diese Gefahren spricht auch der Mittersiller Bürgermeister Thomas Ellmauer an: „Es geht um den Erhalt unseres Lebensraums. Die Leute haben große Angst, weil sie dem Wasser hilflos ausgeliefert sind.“

Vor allem das Hochwasser 2021 habe gezeigt, dass das Gefühl der Sicherheit trügerisch war. Und er versichert: Seit dem letzten Hochwasser 2021 sei viel passiert, viele Grundlagenarbeit sei erfolgt, an Druckstellen sei nachjustiert worden. Ein Hochwasser, wie jenes vor vier Jahren, würde heute bewältigbar sein, heißt es.

Warum gerade das Obere Pinzgau besonders betroffen ist, erklärt Michael Butschek von Geosphere Austria: „Im Pinzgau ist die Temperatur im Mittel um zwei Grad gestiegen, viel mehr als im globalen Durchschnitt.“

Das bedeutet um sieben Prozent mehr Starkregenereignisse und 15 Prozent Zunahme beim Niederschlag pro Stunde bei intensiveren Niederschlägen.

Dem pflichtet Dominik Rosner, Leiter der Abteilung Wasser beim Land Salzburg, bei und räumt ein, dass „uns die Geschwindigkeit, mit der die Anforderungen an den Hochwasserschutz steigen, überrascht hat“.

Die Fragen, die im Oberen Pinzgau gestellt werden, werden sich bald in ganz Österreich stellen. Denn mit den derzeit geplanten Vorrichtungen wird nicht das Auslangen gefunden werden. Dazu kommt, dass durch das wärmere Klima die Schneefallgrenze bei Starkniederschlagsereignissen über 2.000 Meter liegen wird. Was bedeutet, dass der Niederschlag nicht auf den Bergen bleibt, sondern sofort ins Tal rinnt.

Die Planungen für das Obere Pinzgau sind auf wesentlich höhere Regenmengen als beim Hochwasser 2021 ausgelegt. Damals wurden rund 140 Liter innerhalb von 48 Stunden gemessen. Für Niederschlagsmengen wie im September in NÖ, wo über 400 Liter in diesem Zeitraum gemessen wurden, kann im Pinzgau kein Schutz errichtet werden. Da geht das ganze Tal unter, wissen die Experten.

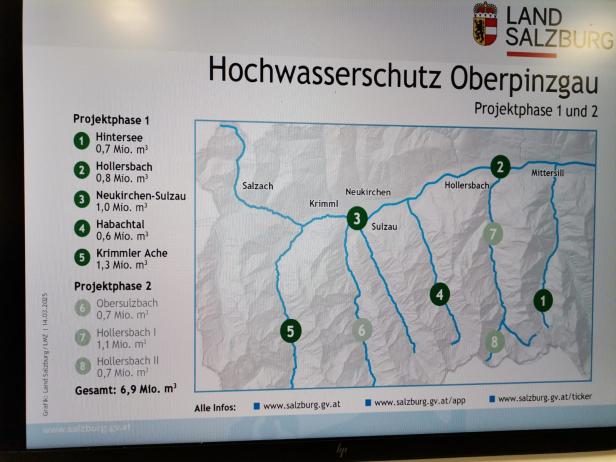

Aber zurück zum aktuellen Projektstand. Weil in den Tauerntälern der Widerstand gegen Hochwasserschutzprojekte groß ist, wurden auf Initiative der ETH Zürich zusätzliche Schutzmaßnahmen im Talboden, also entlang der Salzach, gesucht. Und gefunden.

"Trichter" Achental muss entschärft werden

Aber der Schutz aus dem Krimmler Achental bleibt im Zentrum der Überlegungen. Schließlich gilt das Tal als "größter Trichter" bei Starkregenereignissen.

Jetzt liegen drei Varianten am Tisch. Variante 1: ein Erddamm im Talboden zwischen Krimml und Neukirchen, für den die Bundesstraße in einen Tunnel verlegt und drei Gebäude abgesiedelt werden müssten.

Ache umleiten

Variante 2: Der bei Naturschützern ungeliebte, neun Meter hohe Erddamm im Achental, etwas oberhalb der Krimmler Wasserfälle. Dafür müsste die Sölln Alm aber neu errichtet werden.

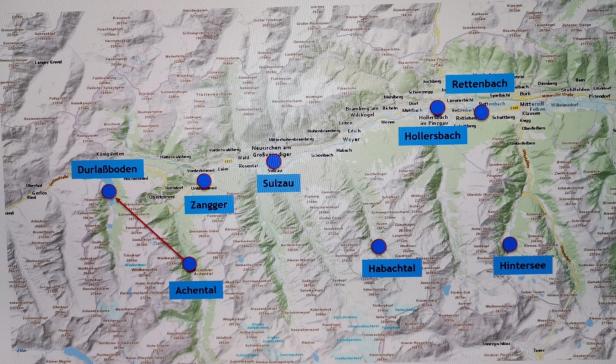

Variante 3: Ein 5,7 Kilometer langer Durchlass mit vier Metern Durchmesser von der Krimmler Ache in den Tiroler Speicher Durlaßboden. Kostenpunkt: Rund 35 Millionen Euro.

Dafür müsste der Verbund als Partner gewonnen werden, stellten Schwaiger und die Experten bei der Präsentation am Freitag klar. Denn nur so könne dieses Projekt wirtschaftlich dargestellt werden.

Bei Realisierung dieses Projektes wäre weder der Damm im Achental, noch jener im Talboden nötig. Und auch ein Rückhaltebecken im benachbarten Tauerntal, ebenfalls im Nationalpark, wäre nicht nötig.

Angst vor dem Aus der Krimmler Wasserfälle

Den Krimmler Wasserfällen das Wasser abzapfen? „Da hätten wir ein Gscher“, sagt der Sprecher der Bürgermeister des Tales, Michael Obermoser. Aber der Planer beruhigt: Die Abflussmenge wäre zwar aus Hochwasserschutzgründen entscheidend viel, im Verhältnis zum Wasser der Krimmler Ache so wenig, dass es dem Besucher nicht auffallen würde.

Und zur Stromproduktion würde es im rund 100 Meter tiefer liegenden Tal auf Tiroler Seite ausreichen.

Welches dieser Projekte realisiert wird, muss heuer zeitnah entschieden werden, war der Tenor am Freitag. Schon fix sind zwei Projekte der Phase 1 – je ein Rückhaltebecken in Hintersee und Hollersbach. Bis Hollersbach soll übrigens auch die Pinzgauer Lokalbahn heuer wieder fit gemacht werden.

Kommentare