Was Misthaufen am Mondsee über das Leben in der Steinzeit verraten

Vor 5.500 Jahren lebten Menschen im Alpenraum in Pfahlbausiedlungen. Deren Überreste liegen heute großteils unter Wasser, weil die Wasserspiegel der Seen gestiegen sind. Taucharchäologen haben aus einer Pfahlbausiedlung am Mondsee in Oberösterreich neben anderen Funden auch gut konservierte Reste des Kots von Nutztieren geborgen. Der Steinzeit-Misthaufen gibt Einblick in das Leben der Pfahlbaubewohner und zeigt, wie sie Landwirtschaft betrieben und ihre Umwelt veränderten.

Die UNESCO hat vor etwas mehr als zehn Jahren 111 prähistorische Pfahlbauten in den Alpenregionen von sechs Ländern zum Welterbe erklärt. Die Menschen zogen sich von der Jungsteinzeit bis zur Eisenzeit zum Schutz vor Raubtieren und Feinden in solche Siedlungen zurück, die sie auf in den Boden gerammten Holzpfählen an See- und Flussufern sowie in Feuchtgebieten errichteten. Aus Österreich sind fünf Pfahlbausiedlung auf der Welterbe-Liste: Am Keutschacher See in Kärnten, am Attersee in den Gemeinden Attersee und Seewalchen (OÖ) sowie am Mondsee (Oberösterreich/Salzburg).

Archäobotaniker Thorsten Jakobitsch

Gut konservierter Kot

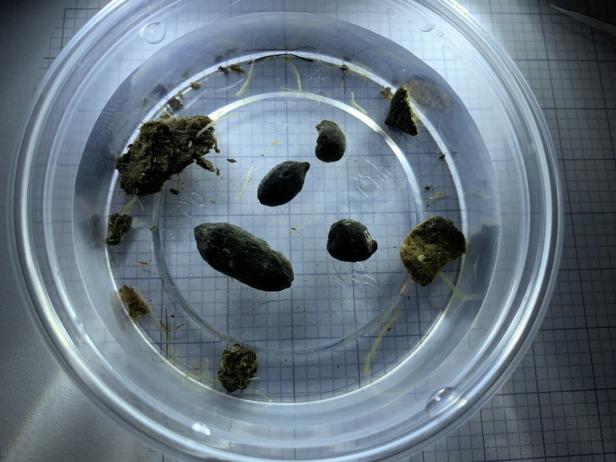

Die mehrjährigen Ausgrabungen in der kleinen 70 mal 40 Meter großen Siedlung "Mooswinkel", die in einer ruhigen Bucht am Nordufer des Mondsees im Gemeindegebiet von Innerschwand liegt, wurden 2018 gestartet. Unter den zahlreichen Funden wie Keramik, Werkzeugen, Holzbalken sowie botanischem Material war auch eine große Menge an kleinen Brocken von Kuhfladen und Kotpemmerln von Ziegen oder Schafen. Dieses Material war unter Ausschluss von Sauerstoff gut konserviert und hat sich über tausende Jahre erhalten.

"Wir haben nur einen kleinen Grabungsausschnitt, ich vermute aber, dass es sich um Stallmist handelt, der aus dem Haus rausgeschafft und daneben deponiert wurde", erklärte der Archäobotaniker Thorsten Jakobitsch vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gegenüber der APA. Er hat mit Kollegen von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien diese Überreste analysiert und gibt in einer im Fachjournal "Archaeological and Anthropological Sciences" veröffentlichten Arbeit Einblick in das Leben der Menschen aus der Jungsteinzeit und zeigt, wie stark sie ihre Umwelt schon damals genutzt und geformt haben.

Nur im Winter in den Siedlungen

So konnten die Forscher nachweisen, dass die Tiere nur im Winter in den Siedlungen gehalten wurden. Darauf deutet nicht nur die Form des Kots hin - im Sommer große Kotklumpen, im Winter rundliche, kleine Pemmerln, sondern auch die identifizierten Pflanzen in den Ausscheidungen. So fanden sich in fast allen Kotresten Blüten der Haselnuss, die von Jänner bis März blüht. "Der Kot muss demnach aus dieser Jahreszeit stammen", so Jakobitsch. Weiters wies er Winterfutter wie getrocknete Blätter von Ulmen und Getreide nach.

Dei Fichtenzweige dienten wahrscheinlich als Einstreu, darin wurden Kotreste gefunden.

Schon Heu gemacht

"Erstmals haben wir auch einen handfesten Beweis für die Vermutung gefunden, dass auch Graspflanzen damals schon zu Heu verarbeitet wurden", so der Archäobotaniker. So identifizierten sie in den Heuresten im Kot Hahnenfuß, der frisch gefressen für die Tiere giftig wäre, getrocknet aber genießbar ist.

Die Spuren von Laubheu im Kot zeigen für die Forscher, dass auch der Wald damals schon auf geplante und organisierte Art und Weise genutzt wurde. Die auch "Schneitelwirtschaft" genannte Nutzung von Laubheu habe es in den Alpentälern bis vor wenigen Jahrzehnten gegeben. Dabei werden im Spätsommer die Äste etwa von Ulmen oder Buchen geschnitten, getrocknet und im Winter verfüttert. "Jeder Baum wurde nur alle zwei bis vier Jahre geschnitten, damit er sich erholen kann", so Jakobitsch. Dadurch produzierten sie lange, dünne, stark belaubte Äste und brachten daher hohe Erträge an Futterlaub.

Der Kot stammt von Schaf oder Ziege. Die Tiere wurden im Winter in Siedlungen gehalten.

Fünf Hektar Wald nötig

Angesichts des Futterbedarfs eines kleinen jungsteinzeitlichen Rinds von schätzungsweise 750 Kilogramm getrocknetem Laub im Winter müssten durchschnittlich bis zu 18 Bäume geschneitelt werden, verweist Jakobitsch auf entsprechende experimentelle Studien. Da die Bäume nur alle paar Jahre geschnitten werden können, würde die Menge an benötigten Futterbäumen für eine Kuh einen Wald von ungefähr drei bis fünf Hektar benötigen. "Dies stellt einen großen Eingriff in das Ökosystem Wald dar und zeigt zudem, dass die Menschen sehr organisiert vorgehen mussten."

Durch diese Nutzung haben die Menschen schon in der Jungsteinzeit ihre Umwelt deutlich verändert: Aus ursprünglich bewaldeten Gebieten um die Siedlung wurde stellenweise eine parkähnliche Landschaft mit idealen Bedingungen für lichtliebende Pflanzen wie Gebüsche, Gräser und Wildobstbäume, zum Beispiel Wildapfel, Brombeere, Himbeere oder Schwarzer Holunder, die den Pfahlbaubewohnern als Nahrung dienten. "Die Menschen damals haben viele ökologische Zusammenhänge gekannt und zu ihrem Vorteil genutzt", sagte Jakobitsch.

In weiteren Analysen will der Archäobotaniker u.a. Moosreste und Pollen aus den geborgenen Funden analysieren. Das könnte Aufschlüsse über das damalige Klima geben.

Kommentare