Schmelztiegel: Das sind die "echten Wiener"

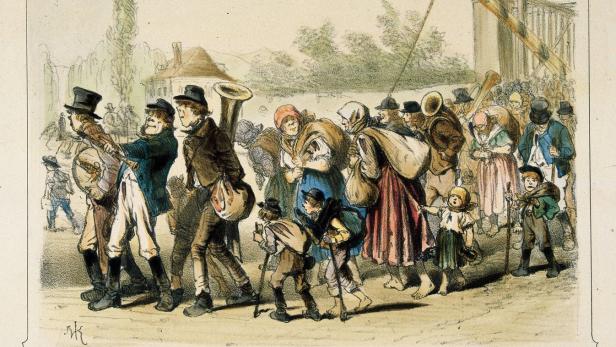

"Czechen, die alle nach Wien gehen, ohne Abgeordnete zu sein". Satirisches Blatt zur Migration der Tschechen nach Wien, 1869

Wie so oft brachte es ein Kabarettist auf den Punkt: Er sitze gern im Wirtshaus und blättere im Wiener Telefonbuch, sang Georg Kreisler 1957 in seiner Telefonbuchpolka. Weil: „Alle meine Freind stehn drin. Und zwar auf Seite „Vau“:Vondrak, Vortel, Viplaschil, Voytech, Vozzek, Vimladil, Viora, Vrabel, Vrtilek, Viglasch, Vrazzeck, Vichnalek, ...“

Das gute alte Telefonbuch ist ein Spiegel der heimischen Realität: „Wien hat über weite Strecken seiner Historie von Zuwanderung gelebt“, sagt der Historiker Andreas Weigl vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. So gesehen sei der Waldhäusl-Sager „komplett unzutreffend und unhistorisch.“

Kreislers „Seite Vau“ hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert, als die Zuwanderung aus dem böhmischen Raum begann. Bis 1900 machten Migranten aus Böhmen, Galizien, der Bukowina, der Slowakei, Kroatien, Deutschland, Krain und dem Trentino Wien zu einem der größten urbanen Zentren Europas mit 1,7 Millionen Einwohnern. 54 Prozent der Wiener waren damals nicht hier geboren.

Insgesamt war Migration jedenfalls der Motor des Wachstums Wiens von der mittelalterlichen Bürgerstadt über die barocke Großstadt zur modernen Metropole. Man könne laut Weigl die Zuwanderung in verschiedene Etappen gliedern: Der erste Schwung kam im Hoch- und Spätmittelalter. „Über die Herkunft dieser Zuwanderer nach Wien ist wenig bekannt, der Großteil kam aber aus Niederösterreich. Viele der Fernhändler stammten aus dem süddeutschen Raum.“ Luxushandwerk und die Dienstboten-Branche boomten, die Zuwanderer verhinderten, dass Wien in Folge von Seuchen schrumpfte.

Mangelberuf Lakai

„In der Zeit von Reformation und Gegenreformation gab es dann die vom Staat geförderte Zuwanderung aus dem katholischen Bayern und ab der josephinischen Zeit die eingangs angesprochene aus dem böhmischen Raum“, sagt der Kenner der Stadtgeschichte. Damals begann der Hochadel, sich in den Vorstädten anzusiedelen, großer Bedarf an Lakaien inklusive.

Im Spätbarock jammerten die vermögenden Haushalte, dass es schwierig sei, Dienstpersonal zu bekommen. Es herrschte ein großes G’riss um diese Leute.

Historiker

Heute würde man die Lakaien wohl als Mangelberuf listen.

Ab dem Wiener Kongress diagnostiziert Weigl eine Zäsur: „Das österreichische Kaisertum kapselte sich vom deutschsprachigen Raum ab und förderte weiter die Zuwanderung aus dem eigenen Territorium; vor allem aus Böhmen und ein wenig aus Galizien. Immer aber kamen noch bis zu 25 Prozent aus Niederösterreich. Das ist eine Konstante.“

Über die Einstellung der „echten Wiener“ (= immer die, die schon früher da waren) zu den „Zuagroasten“ weiß der Historiker zu berichten:

Eine leicht xenophobe Grundhaltung gibt es zu allen Zeiten. Das ist aber nichts spezifisch Wienerisches.

Historiker

Ablehnung ja, aber in Abstufungen, je nach kultureller Nähe zu den Neuen. „Galizische und ostjüdische Zuwanderer wollten die Wiener nicht; über die Tschechen hat man Witze gemacht, trotzdem waren sie toleriert.“ Wichtiger Faktor: „ Es geht natürlich immer auch um Konkurrenz und Arbeitsplätze.“

Wiener ohne Heimatrecht

Genau das wurde 1848 zum Problem, als der Arbeitsmarkt der Habsburgermonarchie liberalisiert wurde. Für Zuwanderer bestanden keine Migrationshindernisse mehr. Lediglich im Fall längerer Arbeitslosigkeit konnten sie in ihre Heimatgemeinde abgeschoben werden. Von 1863 bis 1900 erlebte Wien seine ärgste xenophobe Phase. Weigl: „Da verloren sogar gebürtige Wienerinnen, die einen Fremden geheiratet hatten, ihr Heimatrecht. Die Kinder sowieso.“ Bedeutet: Man war kein vollwertiger Bürger und hatte keinen Anspruch auf kommunale Hilfe. Weigl: „Das hatte zur Folge, dass damals an die 60 Prozent der Wiener nicht heimatberechtigt waren.“

Was uns zur Frage bringt, wer jetzt ein echter Wiener ist, wer nicht und vor allem: Warum?

Kommentare