Hallstatts große Vergangenheit: „Für Archäologen sind Exkremente Gold"

Vor gut zwei Jahren rückte Kerstin Kowarik aus, um Scheiße zu suchen. Wobei sie das natürlich nie so sagen würde. Stattdessen formuliert sie: „Für Archäologen sind Exkremente Gold, weil wir so viel daraus ablesen können – Ernährung, Gesundheit, Geschlecht. Und Parasiten.“ Und genau das ist dem Team rund um die Archäologin der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) jetzt gelungen. Weltweit erstmals haben die Wissenschafter den Befall der prähistorischen Bergleute mit Jahrtausende alten Darmparasiten analysiert und im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature Scientific Reports veröffentlicht.

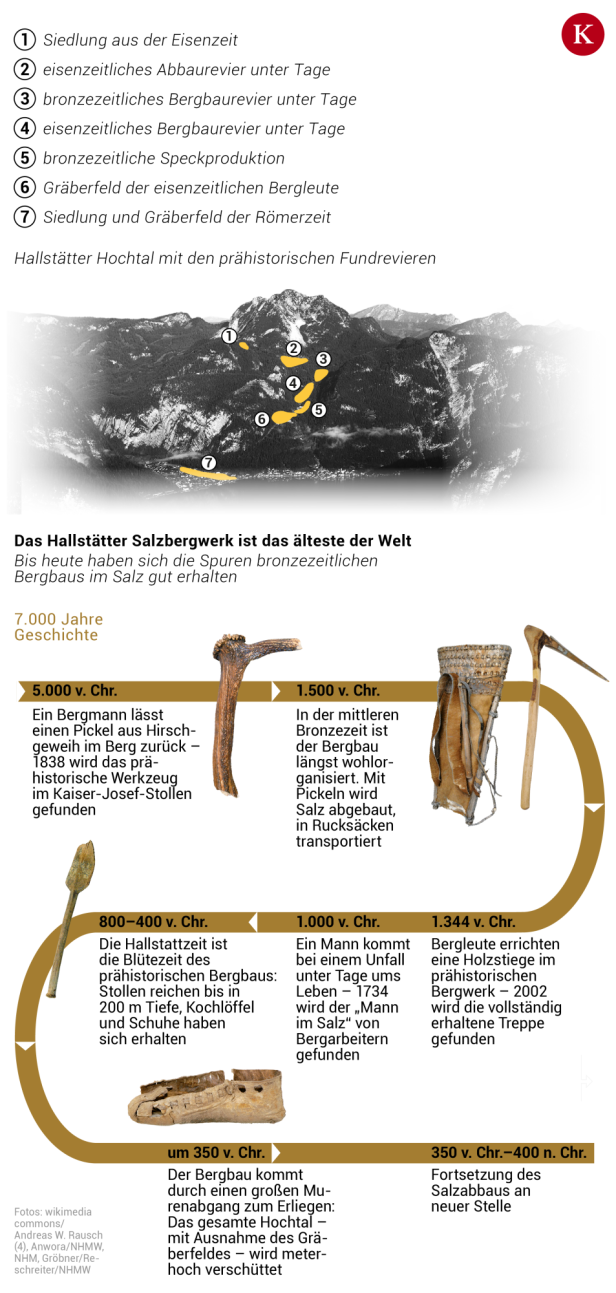

Revier der prähistorischen Bergleute

Auf 928 Meter Seehöhe, weit über dem Salzkammergut, ist von dem Touristengetümmel, unter dem Hallstatt stöhnt, nicht mehr ganz so viel zu spüren. Hier, in der Höhensiedlung, lag das Revier der prähistorischen Bergleute. Tief im Berg wurde alles konserviert, was die Bergleute vor 3.000 Jahren liegen gelassen haben – dem Salz sei Dank.

1850 hat der erste Ausgräber von Hallstatt, Johann Georg Ramsauer, Stoffstücke im Salz entdeckt. Und konnte es gar nicht glauben: Die Wollstoffe stünden modernen in Verarbeitung und Feinheit in nichts nach, schrieb der. Ja, die Menschen der Bronzezeit haben den Loden erfunden. Auch das berühmte Hahnentritt-Muster stammt nicht von Coco Chanel, sondern von einer kreativen Hallstätterin. Genauso wie die Art, Jeans zu weben.

Salz-Metropole

Hallstatt war lange d i e Salz-Metropole. Im weiten Umfeld – bis nach Polen, Siebenbürgen und in die Toskana – gab es keine anderen Anbieter. Die Ur-Oberösterreicher schlugen riesige Hallen aus dem Berg, transportierten das Salz mit Körben und Seilen ins Tal und versorgten halb Europa. Die Knappen mussten also Kontakte in alle Himmelsrichtungen gehabt haben.

Trotzdem übernahmen die Hallstätter keine Technologien von woanders. Der Betrieb war unerhört innovativ und kreativ, sagen die Forscher heute und haben mithilfe von Computersimulationen ermittelt, wie viele Menschen in der Bronzezeit den Salzabbau am Laufen hielten. Eine erstaunlich kleine Gruppe – zehn bis 20 Leute.

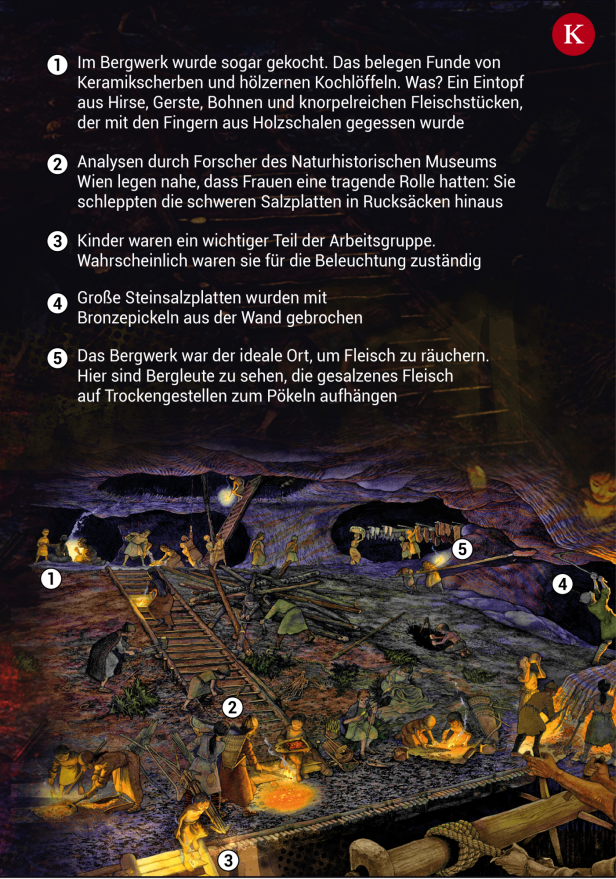

Der Bergbau war ein Family-Business. Davon zeugt eine Kappe aus dem Bergwerk, die so klein ist, dass sie nur einem Säugling passen konnte. Ab fünf halfen die Kinder dann mit. Abnutzungsspuren an den Knochen verraten außerdem, dass es Frauen waren, die das Salz nach oben trugen.

Alle verbrachten sehr viel Zeit im Bergwerk, wo sogar gekocht und gegessen wurden. Holzschüsseln, Kochlöffel und Töpfe aus dem Salz erzählen davon. „Wir finden auch Speisereste – Hirse, Gerste, Saubohnen, dazu Schweineknochen“, zählt Kowarik auf. Nach ihrem Weg durch den Darm verblieben die Zutaten als dunkelbraune, trockene Bemmerln Jahrtausende im Bergwerk, bis sie die Prähistoriker fanden.

Julia Walochnik, MedUni Wien (links) und Kerstin Kowarik, Österreichisches Archäologisches Institut (rechts) untersuchten die bronzezeitlichen Exkremente aus Hallstatt

Parasiten und Speiseplan

35 Exkremente haben sich die Forscher der MedUni Wien, der ÖAW und des Naturhistorischen Museums Wien jetzt vorgenommen. „Bis vor Kurzem hat man Exkremente vor allem mikroskopisch untersucht. Durch das Aufkommen von DNA- oder Proteinanalysen ist jetzt aber viel mehr möglich“, erklärt Kowarik. Wie eben erstmals einen Spulwurm aus der Bronzezeit zu sequenzieren.

Probennahme im Bergwerk

Überraschend: Die Hallstätter Bergleute waren mit nur zwei Parasitenarten infiziert – dem Spul- und dem Peitschenwurm. Kein Schweine-, Rinder- und auch kein Fischbandwurm, die in prähistorischen Zeiten sehr üblich waren. Kowarik: „In den Hallstätter Exkrementen fehlen jene Parasitenarten gänzlich, die aufgenommen werden, wenn Fleisch und Fisch nicht ausreichend erhitzt werden.“

Über den Grund muss sie vorerst spekulieren: „Der klassische Eintopf Ritschert wurde extrem lange gekocht.“ Womit wir wieder bei Hirse, Gerste, Saubohnen, Schweineknochen und viel Salz wären.

Kommentare