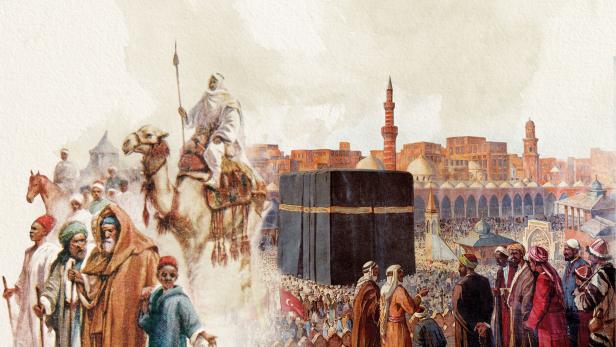

Mit Kamel und Karawane zur Kaaba: Die historischen Wurzeln des Hadsch

„Ich wusste nicht, ob ich je zurückkehren würde.“

Ibn Battūta

Als Ibn Battūta im Jahr 1325 aufbrach, ließ er seine Heimatstadt Tanger mit Tränen in den Augen zurück. Im Reisetagebuch schrieb der 21-Jährige: „Ich warf mich in die Arme der Fremde, ohne Plan – einzig mit dem Wunsch, Gott näher zu kommen.“ Seine Route führte ihn durch die Wüste Sinai, ins pestgeplagte Kairo, nach Damaskus, wo er sich der syrischen Karawane anschloss – einer der größten, die sich jedes Jahr im Spätsommer auf den Weg nach Mekka machten.

Der Hadsch – heute tauchen vor dem inneren Auge Bilder von Millionen Pilgern auf Flughäfen auf. Die Ursprünge aber waren ganz anders: Karawanen und Kamele, Räuber und bewaffnete Wachen, sengende Hitze und Staub. „Schon früh kamen Pilger aus der gesamten islamischen Welt“, sagt der Islamwissenschafter Florian Schwarz.

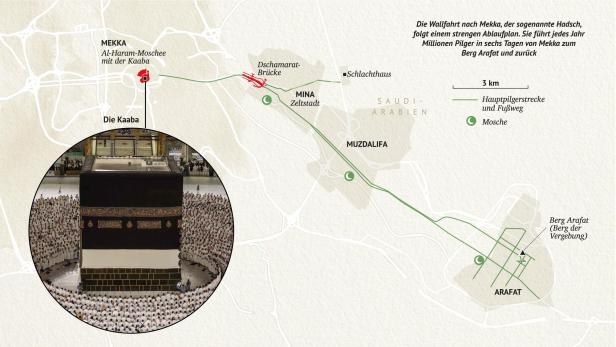

Die rituelle Abfolge des Hadsch geht auf die „Abschiedswallfahrt“ im Frühjahr 632 zurück. Bei ihr legte der Prophet Mohammed alle Einzelheiten fest. Er ging mit einigen Tausend Getreuen die Wege ab, die 1.393 Jahre nach ihm drei Millionen Pilger noch immer beschreiten.

Die Routen

„Schon im Mittelalter waren die Pilgerkarawanen hochorganisiert und mehrere Zehntausend haben sich angeschlossen“, schätzt Schwarz. „Ganz bestimmte Pilgerrouten führten aus verschiedenen Richtungen nach Mekka.“ Die Startpunkte der beiden offiziellen Karawanen waren seit Generationen Kairo und Damaskus. Von beiden Städten aus waren es knapp 50 Tagesreisen nach Mekka. Aus Marokko war man aber in der Regel mehr als 15 Monate unterwegs. Wallfahrer aus Westafrika brauchten sogar mindestens zwei Jahre.

In der Karawane trafen Menschen aus Timbuktu, Kairo, Buchara und Andalusien aufeinander – manchmal bis zu 30.000 Menschen und Tiere. Reiche Kaufleute mit ihren Waren, Kranke in Sänften, Gelehrte mit ihren Schülern. Man tauschte Heilmittel, diskutierte Glaubensfragen, die Karawanen wurden zu Märkten des Wissens, das zwischen den Kontinenten wanderte – ein frühes globales Netzwerk.

Abends am Feuer wurden Geschichten erzählt: Etwa die der Kalifengattin Zubaida, die im 9. Jahrhundert auf dem Weg nach Mekka beinahe verdurstet wäre. Nach ihrer Rückkehr ließ sie entlang der Route mehr als 50 Brunnen errichten, von Hand in Fels geschlagen. Manche davon existieren bis heute.

An der Spitze der Karawane ritten ortskundige Kundschafter. Ihnen folgen die Kamele der Wasserträger, die ihre kostbare Fracht in Ziegenhäuten transportieren. Bogenschützen und Artillerie eskortieren die wertvollsten Güter.

Gefährliche Tour

Trotz der Wachen kehrten bei Weitem nicht alle Pilger zurück. Räuber, Sandstürme und Seuchen kosteten unzählige Leben. „Jährlich musste mit den Beduinen verhandelt werden, damit sie die Karawanen auf dem Weg durch ihr Hoheitsgebiet schützten“, erzählt der Islamwissenschafter. Und das kostete. 930 überfiel die Sekte der Qarmaten trotzdem eine Karawane. Sie raubten, massakrierten, zerstörten das Heiligtum und entführten sogar den „Schwarzen Stein“ aus der Kaaba – ein Sakrileg, das die islamische Welt erschütterte.

Die letzte Etappe durch die flirrende Leere der Nafud-Wüste war die gefährlichste: kein Schatten, kaum Wasser, nur das Stampfen der Kamele und der Glaube als Halt. Eine Pilgerin aus dem Maghreb schrieb an ihre Familie:

Wenn ich sterbe, so sterbe ich auf dem Weg zu Ihm. Was kann ich mehr begehren?

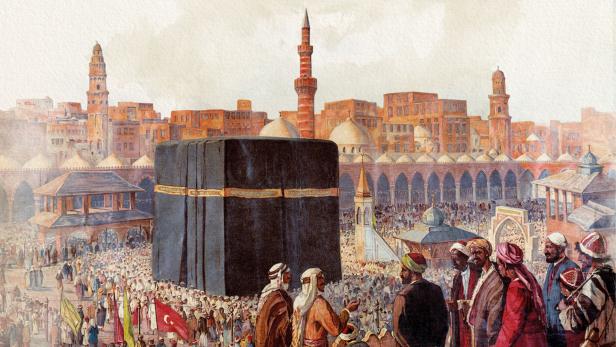

Wer Mekka erreichte, betrat einen Ort, der seine gesamte Existenz einzig und allein der Kaaba verdankte. Islamwissenschafter Schwarz: „Sehr wahrscheinlich war das Heiligtum der Ursprung der Siedlung.“ Jenes berühmte quaderförmige Heiligtum, das längst stand, als Mohammed um 570 hier geboren wurde. Legenden datieren es auf den Anfang aller Zeiten zurück: von Adam als Haus für Gott gebaut, von der Sintflut zerstört, von Abraham wieder errichtet, von den Heiden zum Götzendienst missbraucht. Und von Mohammed wieder dem einzigen Gott geweiht.

Nach 16 Monaten erreichte auch unser Ibn Battūta die Kaaba: „Ich sah sie, das Haus Gottes. Ich fühlte mich kleiner als Staub.“

Die Anfänge des Hadsch liegen in vorislamischer Zeit. Wahrscheinlich handelt es sich ursprünglich um ein Ritual der Sonnenverehrung. Damals umfasst es nur die Stationen in der `Arafāt-Ebene, in Muzdalifa und in Mina. Mit dem Heiligtum der Kaaba in Mekka hat es nichts zu tun. Die Rituale gehen auf die Zeit des Propheten Ibrahim (auch bekannt als Abraham) und seiner Familie zurück. Sie sind eine Erinnerung an ihren unerschütterlichen Glauben und ihre Unterwerfung unter Allah.

632 islamisiert der Prophet Mohammed den Hadsch: Auf seiner ersten und einzigen Pilgerreise (Abschiedswallfahrt) vollzieht er das Ritual selbst und reformiert es, um sich auf diese Weise von den Götzenanbetern zu distanzieren. Bisher wurden dort Götter mit Namen Hubal, al-Lat, Manat oder Uzzat verehrt. Schon damals aber steht die Kaaba – und damit Mekka – im Zentrum von Wallfahrten. Jetzt bezieht Mohammed die Kaaba in den Hadsch ein.

Muslime glauben, dass Adam die Kaaba einst als allererstes Gebetshaus für Gott errichtet hat. In der Kaaba liegt der „Schwarze Stein“, der heute in Gold eingefasst ist. Erzengel Gabriel hat ihn der Legende nach aus dem Paradies gebracht. Nach dem Einzug der Muslime in Mekka im Jahr 630 befreit Mohammed die Kaaba von sämtlichen Götzenbildern, belässt sie aber ansonsten unverändert. Im Lauf der Geschichte muss die Kaaba wiederholt wieder aufgebaut werden. Seit 1629 wurde ihr Aussehen nicht mehr verändert. Auf der Pilgerreise versuchen die Pilger, diesen „Schwarzen Stein“ zu berühren.

Pilgerrouten: Die Wege nach Mekka sind weit verzweigt: Aus Kairo führt der „Darb al-Hajj“ durch den Sinai nach Aqaba und entlang der Küste bis Medina. Die westafrikanischen Pilger ziehen oft monatelang zu Fuß durch Timbuktu und den Nigerbogen. Aus dem Jemen führt die „Yamani-Route“ nach Mekka. Kalifen und Sultane unterstützen die Pilgerfahrten, indem sie einen „Commander of the Hajj“ ernennen, der für die Organisation der Karawanen zuständig ist. Die Straßen nach Mekka werden ausgebaut, Pilgerunterkünfte geschaffen.

Kommentare