Hoffnung auf neue Therapien: Die große Medikamenten-Revolution

Von Nicola Afchar-Negad

Die Schlagzeilen machen Freude. „Giftschnecken als Hoffnung für Diabetiker“! „Durchbruch im Kampf gegen Krebs“! „Kommt bald ein Superkortison?“ Aber auch: „Über eine Million Menschen stirbt jährlich wegen Antibiotika-Resistenzen“. Die Medikamentenforschung hat neue Dimensionen erreicht und erfindet sich ständig neu.

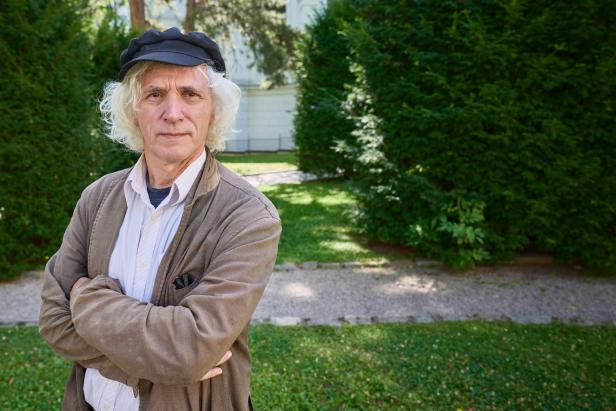

„Man muss sich ja nur objektiv anschauen, was in den letzten zehn bis 20 Jahren passiert ist“, sagt Prof. Josef Penninger, einer der meist zitierten Wissenschafter der Welt, zu KURIER-Leben. Der gebürtige Oberösterreicher ist Genetiker, Medikamentenforscher und leitet seit dem Jahr 2023 das Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin am MedUni Campus AKH, das Ende 2026 baulich fertig sein soll.

Neues Vorab-Mittel gegen Brustkrebs

„Es gibt so viel spektakuläre Medizin“, meint der Code-Knacker in einer ihm eigenen Mischung aus Euphorie und Sachlichkeit. Die Bandbreite – von Krebs-Immuntherapie bis zur viel diskutierten Abnehmspritze. Ein auf Penningers Forschung – in Kooperation mit Ärzten und der Meduni Wien – beruhendes Osteoporose-Medikament wird derzeit auf etwaigen präventiven Erfolg gegen Brustkrebs getestet.

„Es explodiert der Sektor der RNA-Medikamente, mit denen ganz spezifisch ganz spezielle Bakterien abgetötet werden. Die Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung super beschleunigt.“

Fakt ist aber auch: Seit dem Jahr 2017 wurden nur zwölf neue Antibiotika zugelassen (Quelle: PEG), Resistenzen nehmen zu und gemäß aktuellen Schätzungen könnten bis 2050 rund 39 Millionen Menschen an resistenten Keimen sterben. Plus: Immer wieder flammen Infektionskrankheiten auf, wie etwa Tuberkulose in der Ukraine. Die Entwicklung ist aufwendig, für ein neues Antibiotikum braucht es gerne auch mal mehr als zehn Jahre, wie Penninger betont.

Der Knackpunkt, man ahnt es: die Finanzierung. „Wir brauchen dringend ein Umdenken, eine ganz andere Förderung“, sagt er mehrmals mit Nachdruck. Mit „Umdenken“ meint der Genetiker aber vor allem auch: Präventivmedizin! Präzisionsmedizin! Es geht um genetisch bedingte Anfälligkeiten, um agieren statt reagieren, eine Entthronung der Reparaturmedizin. Vorab-Medikamente sollen Impfungen nie ersetzen, aber können eine zweite Säule sein. „Wir haben hier schon viele Lösungen, aber man muss sie auch entwickeln“.

1. Die Errungenschaft von Aspirin um die vorletzte Jahrhundertwende.

Gut zu wissen: Aspirin befand sich sogar an Bord beim Mondflug 1969.

2. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Bedeutet: das Wirkstoff-Molekül dockt

an das krankheitsauslösende Molekül an und beeinflusst dessen Aktivität.

3. Die biotechnologische Revolution, gestartet in den 1980er-Jahren

und Anfang der 2020er dank der Covid-19-Pandemie beschleunigt.

Im Hier und Jetzt „explodiert“, wie Penninger es formuliert, etwas Spezielles: RNA-Medikamente, mit denen „ganz spezifisch ganz spezielle Bakterien abgetötet werden können. Die Covid 19-Pandemie hat diese Entwicklung super beschleunigt“, rekapituliert der Wissenschafter und bringt damit die sogenannte dritte Medikamenten-Revolution ins Spiel. Der Nobelpreis 2024 ging dann auch an drei Forscher, die sich mit dem Design von Proteinstrukturen beschäftigt haben. Zur Erklärung: Proteine steuern so gut wie alle Prozesse in den Zellen, durch das Einschleusen von RNA-Molekülen können diese umprogrammiert werden. Das Wort „Hoffnung“ darf an dieser Stelle durchaus injiziert werden.

Jede zweite Packung, die in der Apotheke verkauft wird, geht nicht auf Kassenkosten, sprich: ist ein OTC-Produkt oder der Preis fällt unter die Rezeptgebühr. „Somit macht dieser Bereich circa 30 Prozent des Apotheken-Umsatzes aus“, berichtet Dr. Gerhard Kobinger, 2. Präsident der österreichischen Apothekerkammer. Pro-Kopf-Umsatz: 124,90 Euro.

Kobinger spricht von einer „stetigen Weiterentwicklung, vor allem durch die Kombination von bereits bekannten Wirkstoffen“ und betont ebenfalls: „Vorsorgen ist besser als heilen. Zu erwähnen sind hier die Bereiche Immunstärkung, Konzentration und Schlafqualität.“ Jährlich wachse der Markt „moderat“, um zwei bis vier Prozent. Das stärkste Wachstum (August 2023 vs. August 2024) verzeichnete in Österreich das Präparat „Dr. Böhm Gelenk“.

Früherkennung von Parkinson

Noch eine Schlagzeile poppt immer wieder so oder ähnlich auf: „Künstliche Intelligenz als Gamechanger in Medikamentenentwicklung“ – auch hier nickt Penninger, der auch als wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI (Helmholtz Institut für Infektionskrankheiten, Braunschweig) fungiert. „Das Institut fördert künstliche Intelligenz“, sagt er einleitend. „Ein Arzt kann nun mal keine Millionen Patienten anschauen, die künstliche Intelligenz schon.“

Was er damit meint: die Kernkompetenz der K.I., das Auslesen von enormen Datensätzen. So könnte die Technologie dabei helfen, die richtige präventive Maßnahme zur richtigen Zeit zu setzen. Also etwa fünf Jahre, bevor Parkinson ausbricht. Hier bahnt sich unweigerlich eine Nachfrage an: „Will man das wissen?“ Stichwort: Vorsorgeuntersuchung: Jährlich nehmen es gut zwölf Prozent der Österreicher, für die dieses Angebot gedacht ist, auch an. Penninger: „Sagen wir so: Es wäre gut, wenn wir es vorab wissen würden. Aber ich verstehe beide Seiten.“

Wenige Jahre nach der Entdeckung von Antibiotika hielten die Ärzte mit Kortison auch ein Mittel gegen den Feind von innen – ein überschießendes Immunsystem – in der Hand.

Nur: Die Nebenwirkungen waren nicht von der Hand zu weisen, der Ruf des Kortisons litt– etwas zu Unrecht – darunter.

Sorgsam und nicht zu hoch dosiert halten sich die Nebenwirkungen in Grenzen, wie eine Studie der Berliner Charité im Jahr 2023 zeigte. Mit dem heuer gegründeten Start-Up Metaimmune Therapeutics wird an einem „Super-Kortison“ gearbeitet, das nicht auf den Zellkern wirken soll. Es bleibt also spannend.

Inklusiver Ansatz

Und dann zitiert er einen Satz, der gemeinhin Arthur Schoppenhauer zugeschrieben wird und sich so gar nicht wissenschaftlich anhört: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Und das soll in Zukunft bitte für alle gelten. Es verursacht wohl kaum ein „Aha“, dass Frauen und Kinder in der Medikamentenforschung ignoriert wurden – oder sagen wir vernachlässigt: Teils aus ethischen (Kinder), teils aus praktischen (Frauen) Gründen. Mit männlichen Mäusen war’s für viele Forscher halt einfacher, die würden nicht menstruieren. „Wir haben heute einen viel inklusiveren Ansatz“, versichert Penninger. „Fördergeber verlangen das mittlerweile, es wird von vornherein integriert.“

Und welchen Traum hat Josef Penninger selbst? „Dass das Eric Kandel Institut ein ,Center of Excellence’ wird, in dem nicht nur geforscht, sondern auch direkt umgesetzt wird.“ Große Erwartungen! Gut so.

Kommentare