Viertelmillion von "Energiearmut" betroffen

Rund eine Viertelmillion leidet hierzulande unter "Energiearmut", hat also bei sehr niedrigem Einkommen recht hohe Energieausgaben, etwa fürs Heizen.

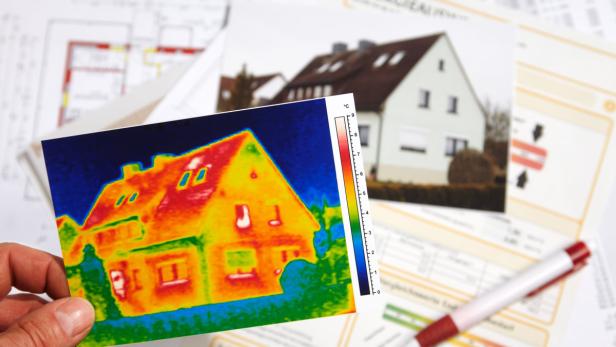

Walter Boltz, Vorstand beim heimischen Regulator E-Control, hält im dagegen eine Beratung etwa zum Energiesparen oder besserer Isolierung für zielführender als laufende Geldzuschüsse, ohne dass sich an der Situation der Betroffenen etwas ändert.

Wie viele leiden unter Energiearmut? Nach der E-Control-Definition waren 2012 rund 290.000 Menschen betroffen - Haushalte mit nicht einmal 900 Euro verfügbarem Monatseinkommen (200 Euro unter der Armutsgefährdungsgrenze) und mit 180 statt 99 Euro monatlich um fast 80 Prozent höheren Energiekosten als sie der Durchschnittsösterreicher hat.

Woher kommen die Daten? EU-Daten kamen für 2012 auf 263.000 Personen bzw. rund 116.000 Haushalte (für 2013 auf 230.000 Menschen in 102.000 Haushalten), doch sei das aus SILC-Umfragedaten abgeleitet, bei denen die Befragten subjektiv antworteten. Die Analyse der 2012 betroffenen 263.000 zeige, dass diese - mit 1.400 Euro netto Haushaltseinkommen - weder wirklich arm seien noch unbedingt hohe Energiekosten hätten, denn die lägen mit 94 Euro sogar niedriger als der Österreich-Schnitt. Die EU- und E-Control-Zahlen seien zwar recht ähnlich, es gehe aber um einen ganz anderen Personenkreis. Obendrein müssten Armut und Energiearmut auseinandergehalten werden, "wir können ja nicht die thermische Sanierung über die Sozialsysteme finanzieren".

Welche Maßnahmen schlägt die E-Control vor? Am meisten wäre den "Energiearmen" aus Sicht von Boltz durch eine Energieberatung geholfen, wie sie ihren Verbrauch senken und ihre Wohnung besser isolieren könnten oder welche Geräte sie austauschen sollten. Bei der Isolierung lasse sich oft in einigen Stunden mit wenig Geld viel bewerkstelligen.

Zehn Begriffe zur Energieeffizienz:

Welche Rolle spielen Energieversorger? Der E-Control-Vorstand hofft hier auch sehr stark auf die Energieversorger, die ja ohnedies die vom Energieeffizienzgesetz vorgegebenen Einsparmaßnahmen bei ihren Kunden zu 40 Prozent im Haushaltssektor setzen müssen. "Ich hoffe doch, dass die Energieversorger einiges tun werden bei der Energieberatung", doch sei eventuell die Kommunikation mit energiearmen Menschen schwieriger als mit Bessergestellten.

Steigt oder fällt der Bedarf? Generell wird der Stützungsbedarf wohl eher zunehmen, schätzt Boltz. Nicht bei Gas, dort gebe es beim Preis ohnedies vorübergehend eine Entlastung. Aber bei Strom - zwar nicht beim Commodity-Preis selbst, aber durch Gebühren und Abgaben, die eher steigen würden, "wir bauen ja ein recht teures System über die Ökostrom-Förderung auf". Die Stromkosten würden also in nächster Zeit doch steigen. Und die schwache Konjunktur werde die Arbeitslosigkeit und damit die Stützungsbedürftigkeit wachsen lassen.

Wie viele Menschen waren mit Zahlungen im Verzug? Strom- und Gasabschaltungen wegen Zahlungsverzug gab es voriges Jahr in Österreich 30.000 und 8.500, also in jeweils rund 0,7 Prozent der heimischen Haushalte. Das sei etwa das gleiche Niveau wie in Deutschland und eigentlich eine geringe Zahl, so Boltz im Vorfeld einer Energiearmut-Tagung des Regulators im Austria Center Vienna (ACV).

Kommt ein Fonds? Die Chancen für die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Energieeffizienzberatungen und Einmalinvestitionen - finanziert durch EVU -, für den sich Boltz schon vor einem Jahr stark gemacht hat, schätzt er heute auch nur mit "50 zu 50" ein. Der sei zwar zum Energieeffizienzgesetz diskutiert, aber nicht realisiert worden. Abgesehen von punktuellen positiven Aktivitäten wie dem Verbund-Stromhilfefonds der Caritas gebe es hier nicht viel. Eventuell komme aber ein "Anschub" aus den Erfahrungen Wiens; die Bundeshauptstadt zahlt ja keine Heizkostenzuschüsse mehr aus, sondern hat sich 2013 dazu entschlossen, die Wiener Energieunterstützung anzubieten, um nachhaltig und treffsicher das ganze Jahr über bei drohender Energiearmut reagieren zu können.

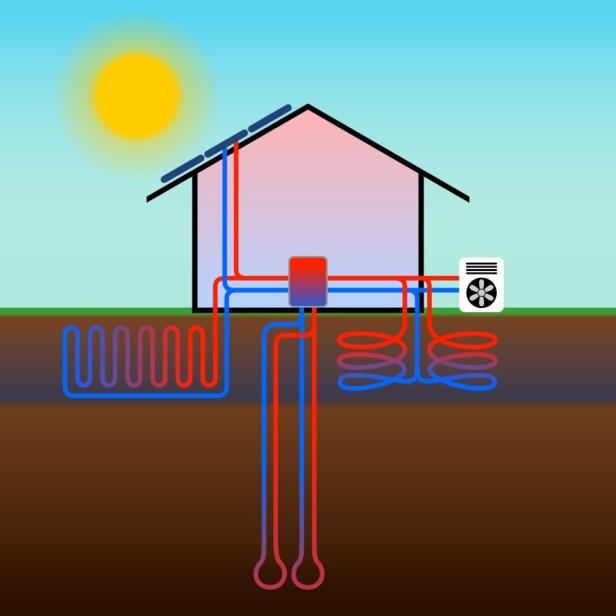

Heizen mit Fernwärme kommt nach einem Vollkosten-Vergleich der Österreichischen Energieagentur in Neubauten am günstigsten, gefolgt von Erdgas-Heizungen. Trotz niedriger Brennmaterialkosten am teuersten sind aufgrund der relativ hohen Anfangsinvestitionen Pellet-Heizungen, am zweitteuersten Ölheizungen.

Auch in unsanierten Gebäuden erweist sich Fernwärme - wegen der geringen Investitionen - als günstigste Heizform, obwohl die reinen Energiekosten hier fast ebenso hoch sind wie bei einer Ölheizung, der insgesamt kostspieligsten Variante, wenn man alle Investitionen und den Wartungsaufwand mitzählt. Brennholz ist die zweitbilligste Heizart und eine Sole/Wasser-Wärmepumpe die zweitteuerste.

In thermisch sanierten Gebäuden (mit 75 kWh/m2 Heizwärmebedarf pro Jahr gegenüber 50 kWh im Neubau und 175 kWh/m2 jährlich in unsanierten Gebäuden) sind Fernwärme und Erdgas am günstigsten, die Pellet-Heizung ist nach Vollkosten am teuersten, knapp gefolgt von Wärmepumpen (Sole/Wasser) und einer Ölheizung.

Betrachtet man nur die reinen Energiekosten ohne Investitionen für die Anlage bzw. die Wartung, so schneiden Wärmepumpen (Sole/Wasser und Luft/Wasser) am besten ab, noch besser als Brennholz und Pellets. Öl kommt bei den reinen Energieträger-Kosten am teuersten, gefolgt von Fernwärme und Erdgas.

Wer beim Heizen möglichst umweltbewusst vorgehen will, sollte sich auf Brennholz und Pellets als Brennmaterial konzentrieren, dort ist - zumindest bei modernen Anlagen - der spezifische jährliche CO2-Ausstoß am geringsten, noch niedriger als bei Fernwärme. Die höchsten Kohlendioxid-Emissionen weisen Öl- und Gasheizung auf.

"Für die individuell richtige Heiz-Lösung sollte eine Energieberatung von Experten vor Ort herangezogen werden", empfiehlt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Kommentare