Ob Lehrling oder Senior: Warum plötzlich alle Teilzeit arbeiten wollen

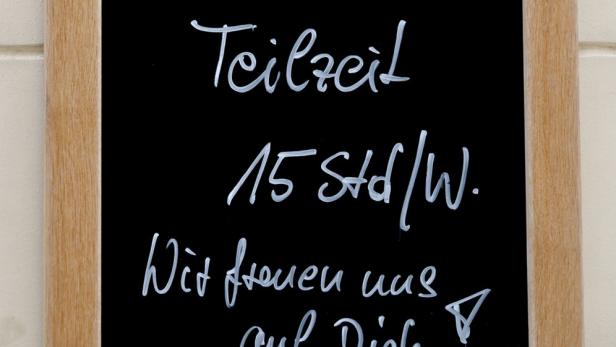

Der Firmeninhaber eines mittelständischen Betriebs in Niederösterreich staunte nicht schlecht. Das Gespräch mit dem angehenden Lehrling war positiv, der 15-Jährige machte einen rundum guten Eindruck. Als es dann um die Formalitäten ging – Beginn der Lehre, vertragliche Agenden, die Gestaltung des Arbeitsalltags – hatte der Kandidat aber einen wichtigen Punkt zu klären: Er wollte eine Lehre in Teilzeit.

Eine Anfrage, die der Firmenchef so noch nie hatte. Eine Lehre in Teilzeit? Gibt es das? Wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Und er stellte sich die Frage: Will man das überhaupt, einen Lehrling, nur halb dabei?

Ein Anruf bei der Wirtschaftskammer bestätigte: Ja, es gibt die Lehre in Teilzeit. Jedoch handelt es sich um ein Sondermodell, das unter bestimmten, klar definierten Gründen gilt: Wenn der Lehrling Kinderbetreuungspflichten hat oder wenn gesundheitliche Gründe vorliegen. Der Berufsschulbesuch findet im gewohnten Stundenausmaß statt. Die Normalarbeitszeit kann dann aber bis auf die Hälfte reduziert und die Lehre bis zu zwei Jahre verlängert werden.

Ein zunehmender Teilzeit-Lifestyle

Die Anfrage des Lehrlings passt in das Stimmungsbild der Gesellschaft. Ein Job, eine Arbeit? Ja, bitte – aber Vollzeit, rund 40 Stunden pro Woche, ist für viele, selbst für die ganz Jungen, zu viel. Was in der Vergangenheit als Arbeitsmodell vor allem für Menschen mit Betreuungspflichten genützt wurde, ist heute für einen wachsenden Teil der Berufstätigen zum Lebensmodell geworden: Lehre in Teilzeit als Wunsch, nach dem Studium lieber nur 30 Stunden und eine Viertagewoche. Und auch später, im Arbeitsleben, wollen viele reduzieren, oder zum Ausstieg, in „Altersteilzeit“ gehen – ein mit viel Geld gefördertes Modell auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Fakt ist: Die Teilzeit ist beliebt, in allen Lebensphasen – und sie geht sich für viele Menschen dann auch irgendwie aus. Doch was macht die reduzierte Arbeitszeit so attraktiv, und wie gelingt es, damit finanziell (gut) über die Runden zu kommen?

Wir machen uns auf die Suche nach Gründen für Teilzeit, fragen Karriereberater Arthur Zoglauer und Ulrike Huemer, Ökonomin beim Wifo. Vier Hauptgründe für den anhaltenden Teilzeitboom wurden dabei deutlich. Denn, zur Einordnung: Das Phänomen ist nicht nur in Österreich groß, sondern quer durch Europa im Trend.

„Ich arbeite Teilzeit, damit ich für meine Hobbys und andere Interessen Zeit habe. Außerdem ist der Gehaltsunterschied meistens nicht groß genug zwischen einer 25- und 40-Stunden-Woche. Ich habe im Monat lieber 300 oder 500 Euro weniger, aber dafür mehr Zeit für die Sachen, die mich happy machen.“

Grund eins: Mehr Lebensqualität

Das Verlangen nach Teilzeit sieht man in allen Altersgruppen, bestätigt Ulrike Huemer. Laut der Mikrozensus-Arbeitserhebung 2024 liegt die Teilzeitquote in Österreich mit 31,5 Prozent auf einem Allzeithoch. Nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt eintreten, die zuvor gar nicht gearbeitet haben. Doch es ist nicht das einzige Argument.

Arthur Zoglauer hört in seinem Berufsalltag unterschiedliche Beweggründe für weniger Arbeit. Etwa gesundheitliche – manche würden Vollzeitjobs schlicht nicht schaffen. „Beispielsweise arbeiten einige Pflegekräfte in Krankenhäusern 30 Stunden in der Woche. 40 Stunden sind körperlich und mental oft nicht möglich“, erklärt er. Anderen geht es ums geistige Wohl. „Sie können mit dem Tempo der Gesellschaft nicht mehr Schritt halten. Das sind oft Menschen mit Burnout, Panikattacken.“

Ein weiterer Grund ist der Wunsch nach Selbstständigkeit. Viele entscheiden sich für Teilzeit, um sich nebenbei ein zweites Standbein aufzubauen. „Das boomt schon sehr stark, das merke ich bei meinen Kunden. Sie sagen, dass ihnen in dem Hamsterrad, in dem sie sich bewegen, Freiheit und Selbstgestaltung fehlen.“ Das Lebensmodell der älteren Generation wird nun öfter auch gesellschaftlich infrage gestellt. „Wollen wir ein Leben, in dem man die Familie kaum sieht und nur arbeitet – und am Ende reicht es nicht einmal für ein Eigenheim? Sie leben lieber im Hier und Jetzt, solange sie gesund sind, als erst mit 60 oder 70, ohne zu wissen, ob es dann überhaupt noch eine Pension gibt.“

„Es kommt immer auf das Ziel an. Wenn man sich etwas aufbauen will, dann würde ich sagen Teilzeit, weil man ja sein Business aufbauen muss und Zeit braucht – aber wenn man mit seiner Arbeit zufrieden ist, dann Vollzeit.“

Grund zwei: Zu wenig Anreiz

Der Aufstieg auf der Karriereleiter ist längst nicht mehr so attraktiv, wie er einmal war, sagt Zoglauer. Hierarchien werden flacher, Führungsverantwortung im unteren Management zunehmend schlechter entlohnt: „Der finanzielle Anreiz wiegt das höhere Arbeitspensum und den stärkeren Druck nicht auf.“ Außerdem würden viele bemerken, auch mit weniger Geld gut auszukommen. Die kleinere Wohnung genügt, ein Auto ist nicht unbedingt notwendig und der Urlaub in den Bergen ohne Flugreise genauso erholsam.

Grund drei: Erbengesellschaft

„Die persönliche Präferenz, die Situation im Haushalt und die beruflichen Rahmenbedingungen bestimmen, wie viele Arbeitsstunden jemand am Markt anbieten kann“, fasst Ulrike Huemer zusammen. Zentral sei jedoch vor allem auch die ökonomische Notwendigkeit: Teilzeit muss man sich leisten können. Hier kann eine Erbschaft ausschlaggebend sein – Untersuchungen, die den Zusammenhang von Erbschaft und Teilzeit belegen, sind der Expertin nicht bekannt. Aber: Die Zahl der Menschen mit Startvorteil wächst. Bis 2050 soll sich das Erbschaftsvolumen in Österreich verdoppeln, damit zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Lebenseinkommens werden. Von den Babyboomern zur aktuell jungen Generation erleben wir den größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Das erleichtert die Entscheidung, Teilzeit zu arbeiten.

„Ich habe immer neben der Uni gearbeitet und meine Sommerjobs waren Vollzeit. Und jetzt bin ich in einer Phase, wo ich gar nicht genau weiß, was ich machen will, und da reicht das Teilzeitgehalt.“

Grund vier: Anreize durchs System

In Österreich wird Mehrarbeit nur bedingt belohnt: Mit jeder der sechs Tarifstufen steigt der Steuersatz. Wer seine Arbeitszeit von 20 auf 40 Stunden verdoppelt, hat netto im Schnitt lediglich rund 68 Prozent mehr im Börserl (und nicht 100). Hinzu kommt die politische Diskussion, die Pension von Niedrigverdienern zu erhöhen – was die Attraktivität von Teilzeit zusätzlich verstärkt. Inwieweit das Steuersystem und der Sozialstaat Anreize für Teilzeit schaffen, hinterfragt Ulrike Huemer.

Ein Anreizproblem sieht sie jedoch speziell bei der Geringfügigkeit. Einkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze von 551,10 Euro monatlich sind nur unfallversichert. „Verdient man nur einen Euro mehr, fallen auf den gesamten Betrag die vollen Sozialabgaben an – rund 18 Prozent. Zudem verliert man gewisse Sozialleistungen.“ Das bedeutet finanzielle Verluste für nur ein paar Stunden mehr Arbeit – und stellt ein Hemmnis dar, aufzustocken.

- Laut Mikrozensus-Arbeitserhebung hat Österreich eine Teilzeitquote von 31,5 Prozent.

- 2013 waren 950.000 Menschen in Teilzeit, 2023 waren es 1,25 Millionen.

- Bei Frauen liegt der Teilzeitanteil aktuell bei 51,6 Prozent.

Warum Teilzeitarbeit?

Männer gaben folgende Gründe für Teilzeit an:

- 26,3 Prozent aufgrund von Aus- und Weiterbildungen (Frauen: 9,9 Prozent).

- 23,7 Prozent wollen keine Vollzeitstelle (Frauen: 24,8 Prozent).

- Neun Prozent finden keine Vollzeitstelle (Frauen: 6,3 Prozent).

- Bei Frauen sind Betreuungspflichten das Hauptmotiv.

Teilzeit-Ära

Wohin steuert das alles, wenn die Teilzeit weiter steigt? Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre das nicht unproblematisch, sagt Zoglauer: „Bei weniger Einzahlungen in das System, aber immer mehr Menschen in Pension, stellt sich die Frage nach der Finanzierbarkeit.“

Huemer fragt: „Was wäre die Alternative? Erst durch Teilzeit lassen sich Gruppen für den Arbeitsmarkt mobilisieren, die nicht Vollzeit arbeiten könnten.“ Die Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren sei u. a. durch die Möglichkeit zur Teilzeit massiv gestiegen. „Die Entscheidung lautet für viele nicht Vollzeit oder Teilzeit, sondern Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig.“ Wichtig sei es Barrieren zu beseitigen, die einer Ausweitung der Arbeitszeit entgegenstehen.

Kommentare