Mode trifft Arbeit: Was Glitzer mit Uniformen zu tun hat

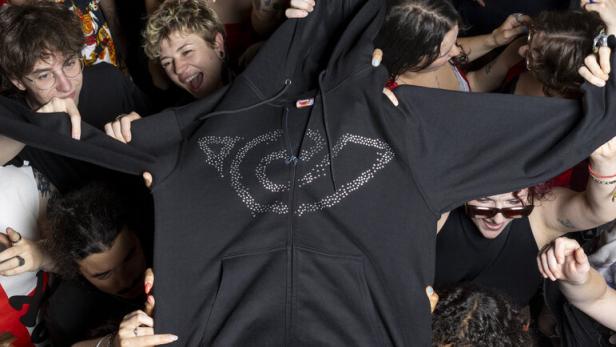

Vor einer Woche trat der Rapper „Bibiza“ im Wiener Kultclub „Flex“ auf. Sein Publikum? Eine interessante Mischung: Influencer und Sommerpostler. Grund für das exklusive Event war ein Kleidungsstück, das Bibiza während seines Auftritts trug: ein schwarzer Hoodie mit dem Strassstein-Logo der Post auf der Brust (im Bild oben). Er soll heuer nicht nur den privaten Kleiderschrank, sondern auch die Arbeitskleidung der Sommerpostler ergänzen. Aber was haben Strasssteine und Jugend-Mode mit professioneller Arbeitskleidung zu tun?

Überraschend viel, wie eine Expertin dem KURIER erklärt. Die Verbindung zwischen Mode und Arbeitswelt ist alt – sogar älter, als man denkt.

Es begann in Genua

Michaela Lindinger, Kuratorin im Wien Museum, weiß: Was früher als Arbeitskleidung galt, prägt unsere Mode bis heute. Etwa eine Hose aus dem 18. Jahrhundert. Damals wurde sie aus einem strapazierfähigen, schmutzunempfindlichen Segeltuch gefertigt und von Hafenarbeitern getragen. Ihren Ursprung vermutet man in Genua: „Aus der ,Genovese‘ wurde wahrscheinlich die Jeans.“

Woher die Bluejeans stammt, die man heute kennt, ist hingegen bekannt. Der Baumwollstoff, aus dem sie gemacht ist – das sogenannte „Denim“ – kommt aus Frankreich, genauer gesagt aus Nîmes, erzählt die Kuratorin. Der amerikanische Geschäftsmann Levi Strauss und der Schneider Jacob Davis entwickelten daraus robuste Arbeitshosen für Goldsucher, die viele Taschen für ihre Werkzeuge brauchten. „Bis heute hat die Jeans kleine Taschen, die in die größeren integriert sind, um möglichst viel verstauen zu können.“

Die Jeans wurde ursprünglich als Arbeitskleidung eingesetzt.

Eine Prise Glamour

Auch ein anderer Alltagsklassiker galt früher als Arbeitskleidung: Das weiße T-Shirt. „Es wurde oft von Arbeitern auf Schiffen getragen“, erzählt Michaela Lindinger. Später auch in Fabriken. Daher rührt das Sprichwort: Komm nicht in Jeans und T-Shirt. „Früher wollte man damit sagen, dass man nicht in Arbeitskleidung erscheinen soll.“ Seither ist die Goldgräber- und Hafenmode längst im modernen Alltag angekommen. Ihr praktischer Nutzen allein war dabei jedoch nicht ausschlaggebend, wie Lindinger anmerkt.

Es brauchte zusätzlich einen kleinen Schubs aus der Popkultur, damit Arbeitsmode in den Alltag eintreten konnte. „Zum praktischen Aspekt gehört immer auch eine Prise Glamour“, fasst Lindinger zusammen. Dieses gewisse Extra brachten Stars wie James Dean, Marlon Brando – und später in der Grunge-Szene Bands wie Nirvana oder Pearl Jam mit Holzfällerhemden und abgetragenen Doc Martens. „So hat diese Arbeitskleidung eine Anmutung von Rebellion bekommen, von Jugendbewegung und Freiheit“, erklärt die Expertin. Damit signalisierten die Stars, dass sie zur Arbeiterklasse gehören und nicht elitär sind. Gleichzeitig werteten sie das Image dieser Berufe auf, so Lindinger. Diesen Glamour-Ansatz verfolgen Unternehmen bis heute, wenn sie mit Trends und Promis arbeiten, um Reichweite zu gewinnen. So schließt sich der Kreis: Die Popkultur wirkt zurück auf die Arbeitswelt. Ein aktuelles Beispiel: die Österreichische Post.

Auch die „Doc Martens“ galten als robuste Arbeits- bzw. Sicherheitsschuhe.

GenZ als Trendsetter

Womit man die Post bislang in Verbindung gebracht hat? Mit der Farbe Gelb und dem Horn-Logo. „Sie zeigen die Corporate Identity, und jeder weiß sofort, wo man dazugehört“, analysiert Lindinger. Doch jetzt mischt auf einmal die Popkultur mit. Das Horn bleibt, nur kommt es ab sofort auch mit Strasssteinen auf einem schwarzen Kapuzenpullover daher. Auf der Rückseite prangt der Name Bibiza und das Geburtsjahr – 1999 – des Wiener Rappers.

Was das bringen soll? Der KURIER war bei der aufwendigen Präsentation im Flex dabei und befragte die Köpfe hinter der „Post X Bibiza“-Kollaboration.

Junge Leute wären Trendsetter und beeinflussen weit mehr als ihre eigene Generation, erklärt das Unternehmen. Für das spezielle Kleidungsstück der Sommerpostler tauschte man sich deswegen mit der Generation Z aus, so die HR-Leiterin der Post Stefanie Wunsch:

„Wir wollen GenZ auf Augenhöhe begegnen, herausfinden, was sie bewegt, wie sie kommuniziert und wie sie sich verstanden fühlt.“ Kleidung habe man dabei als wichtiges Instrument erkannt. „Die Jugend sucht nicht nur einen Job, sondern Sinn, Haltung und Identifikation“, erklärt Stefanie Wunsch. Oder kurz: einen Glitzer-Hoodie, der sich nicht nur als Arbeitsuniform gut tragen lässt.

Was ist kulturelles Marketing?

Der exklusive Auftritt von Bibiza samt Hoodie war ein Dankeschön an die Sommerpostler, heißt es während der Post-Präsentation. „Ihr Beitrag wird gesehen und wertgeschätzt“, so Post-HR-Leiterin Stefanie Wunsch. Und das wollte man nicht mit einer Hochglanzkampagne ausdrücken, sondern mit einem echten, einzigartigen Erlebnis. Ziel war es, zu zeigen, dass „die Post mehr ist als der gelbe Zettel im Briefkasten“.

- Die Definition von Cultural Marketing

Hinter dieser Idee steckt eine klare Strategie, wie Post-Werbeleiterin Julia Seidler erklärt. In der Businesswelt nennt man sie „Cultural Marketing“ oder auf Deutsch: kulturelles Marketing. Bei diesem greift man popkulturelle Elemente auf und baut sie ins Marketingkonzept eines Unternehmens ein. Laut dem Job- und Recruitingportal „Indeed“ versteht man darunter Werbebotschaften, die Marketingteams gezielt für Gruppen potenzieller Kunden entwickeln.

- Was kulturelles Marketing bringt

Der Nutzen dieser Strategie liegt auf der Hand: Man will bestimmte Zielgruppen erreichen. Laut einer Amazon-Umfrage gelingt das, in dem Werbung ein Zugehörigkeitsgefühl weckt – und im besten Fall sogar für kulturelle Ereignisse sorgt. Das wollte auch die Österreichische Post mit dem exklusiven Event für ihre Sommerpostler. Ob es gelungen ist? Die Stimmung vor Ort würde jedenfalls dafür sprechen.

Kommentare