Warum 2026 ein Gehaltsplus rausspringt, es aber trotzdem finanziell eng wird

Jährlich bittet der Personal- und Managementberater Kienbaum rund 1.000 Unternehmen global um ihre Einschätzung, wie Gehälter im kommenden Jahr steigen werden. Traditionell fallen diese Prognosen etwas pessimistischer aus. Bedeutet: Firmenchefs gehen davon aus, tiefer in die Tasche greifen zu müssen, als es wirklich der Fall sein wird. Eine Tendenz lässt sich jedoch ablesen, was 2026 mit den Gehältern passieren soll. Der KURIER hat vorab Einblicke in die Zahlen erhalten und diese gemeinsam mit David Jaksch, Manager bei Kienbaum Österreich, analysiert.

Österreich-Prognose 2026: 3,3 Prozent Gehaltsplus

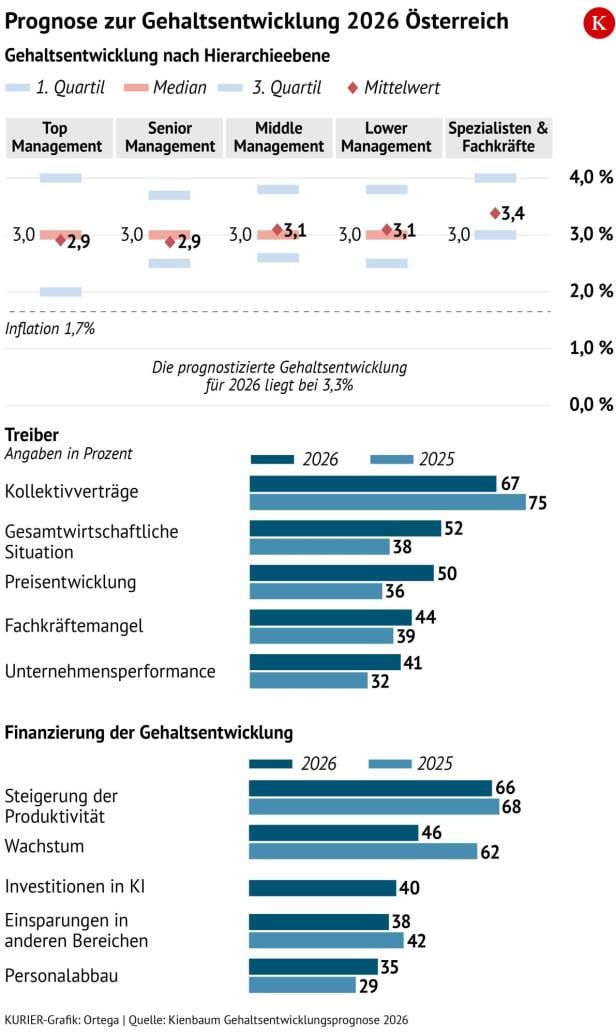

Überrascht hat das Ergebnis auf den ersten Blick nicht. Gehaltssteigerungsraten kehren langsam (trotz anhaltender Teuerung) auf das Vor-Corona-Niveau zurück. Die prognostizierte Gehaltsentwicklung in Österreich liegt 2026 bei 3,3 Prozent. Zu den größten Treibern zählen hierzulande (logisch) die Kollektivverträge, doch auch die gesamtwirtschaftliche Situation und die Preisentwicklung legen 2026 an Gewicht zu.

Ob bei 3,3 Prozent ein Reallohnplus für Arbeitnehmer herausspringt, bleibt abzuwarten. Kienbaum geht davon aus, dass die „herausfordernde gesamtwirtschaftliche Situation auch in den Portemonnaies der Mitarbeitenden spürbar“ sein wird. Nicht zuletzt, weil die Inflation im August wieder nach oben schnellte (4,1 Prozent) und die von Kienbaum für 2026 angenommenen 1,7 Prozent Inflation mit „viel Vorsicht zu genießen sind“.

"Die variable Vergütung ist immer noch die heilige Kuh"

Bemerkenswert ist jedoch ein Detail: Der Gehaltsunterschied zwischen den Hierarchieebenen ist marginal. Das Top-Management bekommt mit 2,9 Prozent fast so viel Gehaltsplus wie das Lower Management (3,1 Prozent) oder Fachkräfte (3,4 Prozent). Dabei wäre genau hier ein guter Hebel, mit dem sich einsparen ließe, so Jaksch. Gehälter in niedrigeren Hierarchieebenen wären schließlich zu großen Teilen „eingepreist“. „Es gibt durch die Kollektivverträge kaum Gestaltungsfreiraum.“ In höheren Ebenen habe man durch die variable Vergütung mehr Möglichkeiten, Gehälter einzubremsen. Das würden sich jedoch die wenigsten Unternehmen trauen.

„Die variable Vergütung ist noch immer die heilige Kuh“, sagt Jaksch überspitzt. Jedes dritte Unternehmen würde sogar darüber nachdenken, flexible Vergütungssysteme für 2026 auszubauen. Das untermalt eine weitere Entwicklung, die im Zuge der Befragungen deutlich wurde:

Die Mehrheit der Unternehmen gibt an, ihre Personalbudgets gezielt in die Vergütung von High Performern fließen lassen zu wollen. Parallel dazu planen 25 Prozent der österreichischen Unternehmen, Personalkostenbudgets insgesamt zu kürzen. Das bedeutet: Wer nicht zu den Schlüsselkräften zählt, soll weniger Geld bekommen. Oder vielleicht sogar abgebaut werden.

Mit weniger auskommen

35 Prozent der österreichischen Unternehmen geben an, die Gehaltsentwicklung mit Personalabbau zu finanzieren. Ein ungewöhnlich hoher Wert. „Rückblickend auf die Jahre davor war das nie ein Thema“, beobachtet David Jaksch. Doch das Tabu ist gebrochen, wurde „salonfähiger“, nicht zuletzt aufgrund namhafter Firmen, die in den vergangenen Monaten mit betriebsbedingten Kündigungen für Schlagzeilen sorgten (zuletzt die OMV).

Von großen Kündigungswellen wollen die befragten Unternehmen trotzdem absehen. Sie verlassen sich auf die natürliche Fluktuation, besetzen Stellen nicht nach und – ein sehr präsentes Phänomen – nutzen die Kurzarbeit. „Das ist bei produzierenden Betrieben sehr marktüblich geworden“, berichtet der Kienbaum-Experte und ergänzt eine weitere Entwicklung, die bei produzierenden Betrieben stark zu spüren ist: Der Blick nach Osteuropa.

„Unternehmen fragen sich: Wie würde eine Produktion in Rumänien, der Slowakei oder Polen aussehen?“ Für den österreichischen Standort ist das „natürlich eine Katastrophe“, sagt Jaksch. Ob sich das Umrüsten wirklich lohnt, sei außerdem keine „sichere Wette.“ Der Osten hätte längst aufgeholt. „Da gab es teilweise zweistellige Gehaltsanpassungen jährlich“, ordnet Jaksch ein.

Also hoffen Firmen auf ein weiteres Wundermittel, das ebenfalls keine Erfolgsgarantie verspricht: die Künstliche Intelligenz. 40 Prozent der Unternehmen wollen durch Investitionen in die KI die Gehaltsentwicklung auffangen. In manchen Branchen könnte das zielführend sein, schätzt Jaksch. In anderen wird die Wirkung eher „kosmetisch“ sein.

Kommentare