Wer gehört wem? Die wahren Besitzer hinter Österreichs Lieblingsmarken

Wortwitze gibt es zuhauf, wenn ein Lebensmittelproduzent den anderen übernimmt. Er schluckt ihn oder verleibt sich diesen ein – wie der Wurstspezialist Wiesbauer die Traditionsfleischerei Trünkel. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die zwei eingefleischten Marken seit Juli unter einem Dach laufen. Wiesbauer will damit seine Marktposition stärken. Die vergleichsweise kleine Marke Trünkel soll beibehalten werden, schließlich handle es sich um eine „Institution“, wie der Wiesbauer-Chef diese Woche zum KURIER sagt. Er trifft damit keine ungewöhnliche Entscheidung.

Denn wenn eine Lebensmittelmarke von der direkten Konkurrenz übernommen bzw. gekauft wird, verschwindet sie meist nicht. Das würden die Kunden kaum verzeihen, erklärt Wifo-Ökonom Michael Böheim. „Es ist durchaus heikel, weil der Konsument gerade im Lebensmittelbereich sensibel ist“, erklärt er. „Eine Marke ist auch ein Versprechen der Qualität“, führt er aus. Man könne das gleiche Produkt unter neuem Namen produzieren, trotzdem würde etwas verloren gehen. Deshalb trachten Unternehmen danach, „wertvolle Marken weiterzuführen oder sie sogar auszubauen“, führt Böheim aus. In der österreichischen Firmengeschichte ist das schon viele Male passiert.

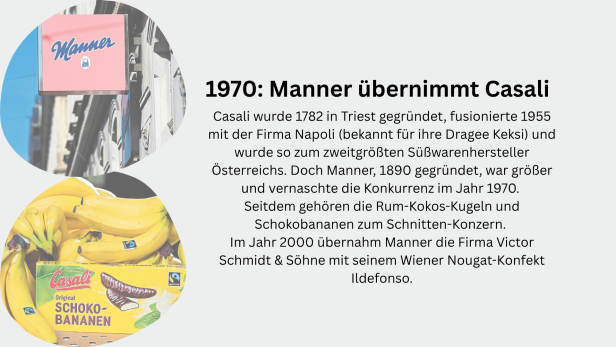

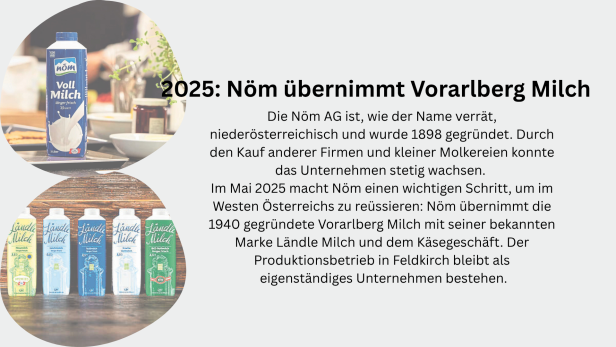

Schnittenproduzent Manner übernahm 1970 Schokobananen-Erzeuger Casali, 30 Jahre später erweiterte er sein Portfolio um die Nougatwürfel von Ildefonso. Deutlich aktueller ist die Übernahme der Vorarlberg Milch. Im Mai wurde verlautbart, dass die niederösterreichische Nöm AG die Vorarlberger Molkerei schluckt und so seine Position im Westen stärken will. (Mehr Übernahmen prominenter Marken lesen Sie weiter unten im Artikel.)

„Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Zusammenschluss zweier Unternehmen meistens dadurch getrieben, dass ein Unternehmen Effizienzvorteile sieht“, sagt Böheim. Häufig gehe es darum, Kosten zu sparen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder neue Märkte zu betreten. An die große Glocke werden Übernahmen jedoch ungern gehängt, sagt der Ökonom. Warum das so ist und wie schnell sich das Unternehmerherz für eine Marke der Konkurrenz öffnen kann, verraten drei österreichische Familienbetriebe. Ihre Übernahmen liegen rund zwanzig Jahre zurück, die Marken gibt es alle noch.

Karl Schwarz, Chef der Privatbrauerei Zwettl, übernahm 2003 das Traditionsbier Weitra Bräu

2003: Wenn zwei Waldviertler Biere fusionieren

Viel findet sich online nicht zur Übernahme der Waldviertler Biermarke Weitra Bräu. „Und das ist gut so“, sagt Karl Schwarz, Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl. „Wir haben das bewusst versteckt gehalten, machen aber auch kein Geheimnis daraus.“

Schwarz führt die Zwettler Privatbrauerei in fünfter Generation, produziert knapp 220.000 Hektoliter Bier pro Jahr. Für die Gastronomie ist das nicht genug – denn die will mehr als nur eine Marke im Sortiment. Also kam zum Zwettler Bier 2003 die 700 Jahre alte Marke Weitra Bräu hinzu. Eine hochemotionale Angelegenheit, denn die Eigentümerfamilie suchte nicht nur jemanden, der die Firma übernimmt, sondern auch jemanden, der sich zum Standort bekennt. „Das haben wir gemacht und uns auch schnell geeinigt“, erinnert sich Schwarz, auf dem damals viele kritische Blicke hafteten.

„In den ersten Jahren hat die heimische Bevölkerung genau kontrolliert, ob es aus dem Schornstein auch wirklich rausraucht. Weil sie nicht glauben konnte, dass wir in die desolate Brauerei so viel investieren.“ Konkret waren es zehn Millionen Euro in den ersten 15 Jahren. Heute sagt Schwarz, hat es sich vielleicht nicht ausgezahlt, aber bewährt. Weitra wäre „extrem stark“ geworden, konnte seinen Gesamtausstoß verfünffachen auf 20.000 Hektoliter im Jahr.

Profitiert habe sie vom Vertriebskanal und der Logistik des Zwettler-Großbetriebs. Den Standort mit drei Mitarbeitern hält man bis heute, trotz der damit verbundenen Kosten. Schwarz: „Bier ist ein Genussmittel, das so regional verankert ist, dass jede Form von Etikettenschwindel das Falscheste wäre, das man tun kann.“

Andreas Heindl, Chef der Walter Heindl GmbH, vernaschte 2006 die Traditionsmarke Pischinger.

2006: Confiserie vernascht Waffelerzeuger

Andreas Heindl, Firmenchef der über 70-jährigen Wiener Confiserie Heindl, die für ihre Sissi Taler und Maroniherzen bekannt ist, macht aus seiner Übernahme keinen Hehl. Seit 2006 gehören die Oblaten und Nussecken des einstigen k. u. k. Hoflieferanten Pischinger zu ihm. „Das war eine riesige Freude für uns“, sagt Heindl, der damals nur kurz überlegte, die ganze Pischinger-Palette unter seinem eigenen Namen laufen zu lassen. „Wir sind aber ganz schnell wieder weggekommen von der Idee.“ Nur ein paar ausgewählte Naschereien wechselten das Lager – etwa die Pischinger-Mozartkugeln. „Das hat zu Heindl wesentlich besser gepasst, weil Pischinger ist ja eigentlich Waffelerzeuger.“

Die Kunden haben das gut verdaut. „In der Innenstadt verkaufen wir zu über 80 Prozent an Touristen, die wissen nicht, ob etwas von Heindl oder Pischinger ist.“ Auch das Filialnetz musste man nicht mit Samthandschuhen anfassen. 2008 wurde das gesamte Shop-System auf Heindl umgestellt, die Firmenzentralen waren als Nächstes dran: 2011, fünf Jahre nach der Übernahme, wurden sie in Wien, Liesing zusammengelegt – was nicht alle Mitarbeiter freute.

Bis heute gibt es eine „Mannschaft Pischinger“ und eine „Mannschaft Heindl“. Zwischen den Abteilungen zu wechseln, stößt bei manchen auf wenig Begeisterung. Für Andreas Heindl aber ist das gemeinsame Zuhause die „doppelte Freude“. Denn obwohl die Familien-Marke Heindl den Gesamtumsatz dominiert (70 Prozent), schlägt das Unternehmerherz für beide gleich. Oder wie der Konditormeister es formuliert: „Mir ist vollkommen egal, was draufsteht. Ich habe Pischinger von Anfang an gerngehabt.“ Etwas, das der dritte Familienbetrieb, mit dem der KURIER gesprochen hat, nicht behaupten kann.

Daniel Marte, CCO DACH Rupp Austria, über den einstigen Konkurrenzkampf zwischen Rupp und Alma.

2008: Zwei Käse-Feinde verschmelzen

Sie waren nicht nur Mitbewerber, sondern Rivalen, fast schon Feinde. Zwischen der Vorarlberger Privatkäserei Rupp und der Genossenschaft Alma führt der Konkurrenzkampf bis in den Zweiten Weltkrieg zurück, als die Familie Rupp enteignet und Alma das Werk zugesprochen wurde, erzählt Rupp-Vorstandsmitglied Daniel Marte. Nach dem Krieg kam es zum Rückstellungsprozess, „von da weg hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt“.

Man fischte im selben Kundenteich, der cremige Rupp-Käse gegen die älteste Schmelzkäsemarke Österreichs. Um die habe man Alma oft beneidet, gibt Marte zu. 1970 ist Alma noch Marktführer. 2008, zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum, wird sie gekauft und sämtliche Maschinen und Mitarbeiter übernommen. Ausgerechnet vom größten Konkurrenten.

Einfach war das anfangs nicht. „Viele von den Alma-Mitarbeitern haben gesagt: Bei Rupp werde ich sicher nicht arbeiten“, erzählt der CCO. Jedoch war es wichtig, so viele wie möglich zu halten, auch um das Know-how nicht zu verlieren. „Beim Alma Pikant haben wir uns immer gefragt, wie die Cremigkeit gelingt. Als wir die zwei, drei Kniffe gesehen haben, haben wir das im Rezepturenschatz auch für Rupp übernommen – und umgekehrt. Das war ein gegenseitiges Lernen.“ Was nicht erspart blieb, war eine neue strategische Ausrichtung – denn zwei deckungsgleiche Marken parallel führen, ergibt wenig Sinn.

Der Rupp Berg- und Schnittkäse flog in Österreich aus dem Sortiment. Alma wäre für Naturkäsespezialitäten die bessere Marke, erklärt Marte. „Nur der Schmelzkäse Alma Rahm wird bei Alma bleiben. Das gehört zur Tradition, zur Herkunft.“

Kommentare