Bugholz, Stahlrohr und Bio-Plastik: So verändert Design die Welt

Design-Klassiker Panton-Chair- auch mit 60 auffallend frisch

Michael Thonet war auf dem Holzweg. Trotzdem tüftelte er, experimentierte weiter und ließ sich nicht von seinem Ziel abbringen: Holz biegen, ohne es zu brechen. Mit seinem Erfolg revolutionierte er vor 160 Jahren die Welt – bereits auf seinem neuen Stuhl sitzend und von Wien aus.

Damals wurde sein sogenannter Kaffeehausstuhl (Nr. 14) wie heute die Ikea-Möbel in seine sechs Einzelteile zerlegt und zum Do it yourself-Aufbau rund um den Globus verschifft. Möglich gemacht hat das das Bugholzverfahren und damit eine neue Technologie, die Holz mittels Wasserdampf in Form biegt.

Der Kaffeehausstuhl von Thonet

Welche Auswirkungen diese Neuerung auf die Gesellschaft hatte, ahnte damals wohl nicht einmal Michael Thonet selbst. „Es war fortan möglich, Möbelkomponenten in großem Umfang zu produzieren und sie platz- und kostensparend in alle Ecken der Welt zu transportieren“, erklärt Brian Boyd, CEO von Thonet.

Der Stuhl in seinen Einzelteilen

Mit dem Stuhl Nr. 14 (heute als Modell 214 im Programm) konnten Möbel auf Vorrat und nicht mehr nur auf Bestellung produziert werden. Was heute gängige Praxis ist, war damals absolutes Neuland – ermöglicht durch innovatives Design.

Industrialisierung bringt Stahlrohrmöbel

Genau umgekehrt verlief die Entstehung einer anderen Designikone – dem Stahlrohrmöbel. Das bis dato unbekannte Material war stark von wirtschaftlichen Einflüssen und technologischem Fortschritt geprägt. Hintergrund war die Industrialisierung, die Europa und Österreich seit Beginn des 20. Jahrhunderts fest im Griff hatte und sich auf Wohn- und Lebensbereiche ausweitete.

Der Freischwinger S 32 von Marcel Breuer

Aus diesem Zeitgeist heraus, entwickelte sich mit dem Bauhaus eine neue Design- und Architekturschule. „Es entstanden Produkte, die ein neues Lebensgefühl repräsentierten, die einfach und praktisch, aber auch gestalterisch ansprechend und schön waren“, so Boyd. In der Nachkriegszeit habe sich das Stahlrohr in der Möbelfertigung wegen seiner Festigkeit und Elastizität als Material durchgesetzt.

Der Freischwinger verzichtet auf Hinterbeine

Designgeschichte zeigt zwei Entwicklungsstränge

In der Designgeschichte zeigen sich zwei Entwicklungsstränge, erklärt Oliver Pestal, Innenarchitekt bei Designfunktion: „Entweder wird eine neue Technologie für ein bereits bestehendes Material entwickelt, oder ein neues Material wird zur Erfolgserscheinung.“ Er nennt zwei weitere Beispiel, die unseren Alltag bis heute prägen: Sperrholz und Kunststoff.

Sperrholz wird zum formbaren Möbel

Ersteres wurde 1945 von Charles und Ray Eames als Möbelstück in der Serie Plywood verarbeitet. Ausgangspunkt war ein Auftrag während des Kriegs. Die Designer sollten Holzschienen für gebrochene Beine entwickeln, die möglichst leicht sind. So kamen sie auf die Idee, das Holz in dünnen Schichten mit schnellbindendem Harnstoff-Formaldehydharz zu verarbeiten.

Plywood Chair

Durch diese Technik entstanden die bis heute produzierten Stühle. Sie sind nicht nur leicht, sondern auch die ersten Möbel, die sich durch ihre spezielle Biegung dem Körper anpassen.

Kunststoff öffnet neue Möbelwelten

„Ebenfalls perfekt anpassen können sich Kunststoffmöbel“, so Pestal. Der Däne Verner Panton beweist das mit seinem Panton Chair (1960).

Panton Chair

Der Finne Eero Aarnio verarbeitet Kunststoff mit dem Bubble Chair (1969).

Eero Aarnios Bubble Chair

„Mit Kunststoff war in den 1960ern ein Material geschaffen, das bis dato ungeahnte Möglichkeiten geboten hat“, weiß Pestal. Das manifestierte sich auch in Alltagsgegenständen, wie der Fiskars Schere. „Den orangen Griff kennt jeder, den Designer leider niemand.“

Fiskars Schere

80er bringen Witz und Humor in Designprozess

Durch diese Entwicklungen standen den Designern neue Ausdrucksformen offen. So waren „die 1980er Jahre von Humor, Witz und einer gewissen Spitzbübigkeit geprägt“, weiß Thomas Feichtner, Studiengangsleiter des Industrial Design am FH Joanneum.

Das zeige vor allem das Regal Carlton von Ettore Sottsass. „Es kann zwar nicht mehr als gängige Bücherregale, aber die Art der Darstellung zeigt eine andere Denkweise“, sagt Feichtner.

Ettore Sottsass Regal "Carlton"

Dieser spiegelte sich auch in dem beginnenden Computerzeitalter. Feichtner selbst ist stolzer Besitzer eines Macintosh-Computers aus dem Jahr 1984. „Design war und ist immer eine Reflexion der Zukunft“, sagt er.

90er bringen Internet und Retrowelle

Mit den 90er Jahren zieht das Internet in die österreichischen Haushalte und die Überzeugung, dass sich das Leben künftig in einem Second Life, einer virtuellen Welt, abspielen wird. Es kommt anders.

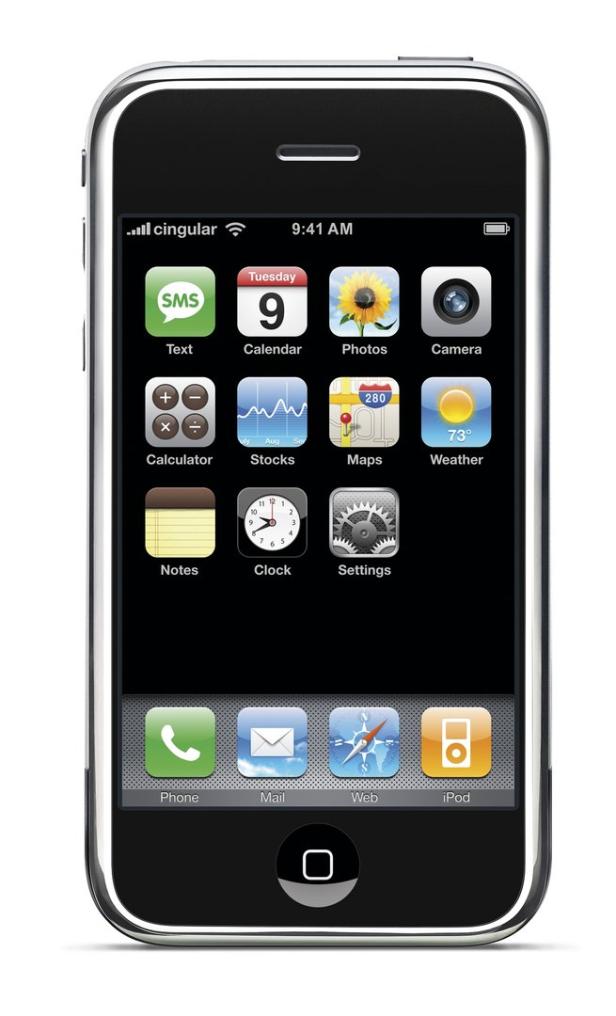

Die Entwicklung des iPhones und ein starker Fokus auf der Digitalisierung lösen kurioserweise eine Retrowelle aus. Konkret äußern würde sich das laut Feichtner so: „Der moderne Hipster umgibt sich mit handverarbeiteten Naturmaterialien, aber auch mit der neuesten Computertechnologie.“

Das erste iPhone 2007

Das sei auch der Grund für den Umbruch, vor dem wir heute stehen. Feichtner: „Kaum ein Moment der Menschheitsgeschichte war so spannend wie dieser gerade jetzt. Wir stecken Mitten in der Geschichte einer digitalen Revolution.“

Thomas Feichtner

Dem stimmt auch Lilli Hollein, Direktorin der Vienna Design Week, zu. Darum setzt sie während der Festivalzeit von 27. September bis 6. Oktober auch dieses Mal einen virtuellen Design-Schwerpunkt. Hollein: „Die Technologisierung des Alltags fordert Design dazu auf, diesen Prozess zu moderieren und der Gesellschaft Handlungsanweisungen zu geben.“

Lilli Hollein

Genau das versuchen Designer von heute auch. Kartell verarbeitet Bio-Plastik.

Componibili in Bio-Plastik

Stefan Diez tüftelt für Magis an einem modularen Sofa ohne Polyethylen.

"Costume" von Stefan Diez für Magis

Das Wiener Trio EEOS entwickelte ein WC, das Wasser spart und dadurch das Leben in Städten weiterhin ermöglichen wird (siehe Interview).

Toilette "SAVE!" von EEOS für Laufen

Holleins Résumé: „Design stand immer schon im Dienst der Gesellschaft und muss auch in Zukunft einen Schritt vorausdenken, um bewusste, nachhaltige Konsumenten aus uns zu machen.“

Kommentare