Warum das Pensionssystem immer ungerechter wird

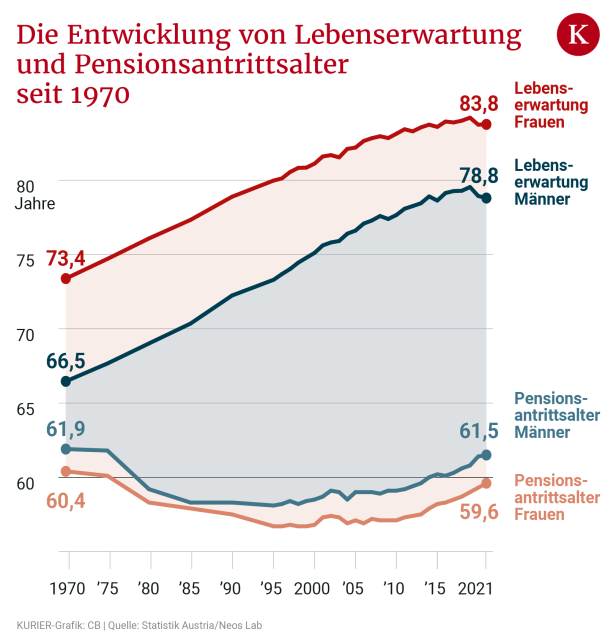

Während die Menschen in Österreich immer länger leben, gehen sie so früh in Pension wie 1970: Männer mit rund 62, Frauen mit rund 60 Jahren. Der Unterschied zu 1970: Männer leben heute nach dem Pensionsantritt 12,5 und Frauen 11 Jahre länger als damals.

Und während immer mehr Menschen in den Ruhestand gehen, zahlen immer weniger – wegen schwacher Geburtenrate und steigender Teilzeitquote – ins Pensionssystem ein. Der Staat gibt mittlerweile rund ein Drittel seiner Steuereinnahmen für Pensionen aus. Bis 2025 wächst diese „Pensionslücke“ auf mehr als 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Umverteilung von oben nach unten

Nicht nur die Demografie, auch politische Entscheidungen machen das System immer teurer. Lukas Sustala und Günther Oswald vom Neos Lab meinen in einer neuen Kurzstudie: „Der Pensionsanspruch hängt immer weniger davon ab, wie viel an Beiträgen einbezahlt wurde.“

Das Versicherungsprinzip sei „massiv verwässert“: Dieser Analyse wird kaum ein Experte widersprechen. Die jährliche Pensionserhöhung liegt nämlich seit Jahren über dem gesetzlich vorgeschriebenen Anpassungswert – der Inflationsrate. Die Anpassungen der vergangenen fünf Jahre verursachen laut Neos bis 2040 Mehrkosten von 10,5 Milliarden Euro. Am teuersten: Das Wahljahr 2019, als ÖVP, SPÖ und FPÖ kleine und mittlere Pensionen bei einer Inflation von 1,8 Prozent um 3,6 Prozent erhöhten.

Hauptkritik der Neos: Über die Pensionen werde Sozialpolitik betrieben und umverteilt. Das sei „nicht gerecht“. Während laut der Studie geringe Pensionen im Vergleich mit der Inflation seit 2005 um bis zu 66 Prozentpunkte anstiegen, haben Bruttopensionen ab 2.700 Euro knapp 14 Prozentpunkte an Wert verloren.

Heißt: Wer mehr einzahlt, muss davon ausgehen, dass die Politik seine Pensionsansprüche kürzt. Das sei nicht gerade ein Anreiz, dem System zu vertrauen und „die Arbeitszeit auszuweiten“, schlussfolgert das Neos Lab.

Pinke Vorschläge

Sustala und Oswald schlagen deshalb vor, das Pensionsantrittsalter – wie in Schweden oder Dänemark – gesetzlich an die Lebenserwartung zu koppeln. Das schaffe „Vertrauen und Planbarkeit“. Würde die Bevölkerung ein Jahr später in Pension gehen, reduziere das nicht nur den Fachkräftemangel, sondern spare jährlich 2,8 Milliarden Euro. Zudem müsse sich die Politik bei Pensionserhöhungen endlich strikt an den gesetzlichen Automatismus halten.

Das Ende der Wahlzuckerl, mehr Expertise: Ob die Neos tatsächlich ein nachhaltigeres Pensionssystem zustande bringen, können sie eventuell schon ab 2024 in einer Regierungskonstellation mit ÖVP oder SPÖ sowie deren Seniorenvertretern unter Beweis stellen.

Kommentare