Die FPÖ im Faktencheck

Sie sieht sich selbst als das „Dritte Lager“ und als Nachfolgerin der nationalliberalen Bewegung von 1848 – das Ausland sieht in ihr oftmals eine Partei in gefährlicher Nähe von zu rechtem Gedankengut: Die FPÖ, mehr oder minder eine Nachfolgeorganisation der VdU, wurde 1955 gegründet – und hat, bis sie zu ihrer heutigen Form gefunden hat, eine turbulente Entwicklung hinter sich gebracht. Nach einer Phase mit extrem rechtslastiger Prägung – der erster Parteiobmann, Anton Reinthaller, war ehemals SS-Brigadeführer gewesen – kam es 1980 zu einem Schwenk, der liberale Flügel der Partei gewann mit Norbert Steger an der Spitze die Oberhand.

Danach folgte ein Wechselbad der Gefühle: Die Abspaltung des Liberalen Forums, die Regierungsbeteiligung unter VP-Kanzler Wolfgang Schüssel samt EU-weiter Proteste, die Knittelfelder Spaltung und die Gründung des BZÖ. Haider führte das neue Bündnis an, der bis heute an der Spitze verbliebene Heinz-Christian Strache übernahm den FP-Vorsitz – und brachte die FP wieder in „alte“ Höhen.

Die FPÖ im Faktencheck

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann, September 2014:

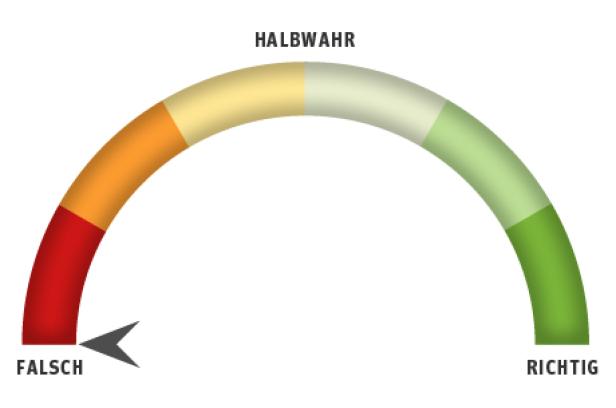

"Russen in Wien können hier nicht mehr leben, weil die Kreditkarten und die Bankomatkarten gesperrt sind. “

Tatsache ist jedoch, dass Strache hier unzulässig zuspitzt. Im Zuge der Sanktionen wurden keinesfalls die Konten aller russischen Staatsbürger gesperrt, sondern nur jene einzelner Personen. Bereits im März hat die EU eine diesbezügliche Sanktionsliste beschlossen, inzwischen wurde sie mehrmals ausgeweitet. Aktuell stehen 95 Personen, sowohl Russen als auch Ukrainer, auf dieser Liste. Vor allem sind das Personen aus dem engen politischen und wirtschaftlichen Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Ihre Konten sind gesperrt , sie dürfen nicht in die EU einreisen. Zuständig für Kontosperren ist die Nationalbank. Sie übermittelt den österreichischen Banken die Personenlisten aufgrund der Sanktionen. Und die Banken prüfen anschließend, ob es sich um Kunden handelt und ob Kontosperren nötig sind.

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann:

"Das [der Ausstieg aus dem ESM, Anm.] ist ein leichter Weg, wenn man per Volksabstimmung die Menschen entscheiden lässt."

2012 hat eine Mehrheit aus SPÖ, ÖVP und Grünen das ESM-Gesetz beschlossen. Es ist de facto ausgeschlossen, dass die FPÖ nun eine Mehrheit für ein Anti-ESM-Gesetz zustande bringt, das dann einer Volksabstimmung unterzogen werden könnte. Man kann daher nur theoretisch über ein Prozedere für einen ESM-Ausstieg nachdenken. Für eine Volksabstimmung braucht es erst eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament und anschließend eine absolute Mehrheit der Stimmbürger. Das ist so wie auch ein EU-Austritt theoretisch möglich, aber praktisch undenkbar. Ein ESM-Ausstieg käme „europapolitischem Selbstmord“ gleich, sagt WIFO-Experte Fritz Breuss.

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann, am 9. September 2013:

"Dänemark, Schweden und andere ... diese Länder haben den Euro nicht und stehen besser da als wir."

Warum? Experten wie Ulrich Schuh von Eco Austria sind sich einig, dass vor allem die vielen Reformen, die in den letzten 20 Jahren im einstigen Wohlfahrts-Paradies Schweden durchgesetzt wurden, dem Land die heutige Spitzenposition in vielen internationalen Vergleichen eingebracht haben. Speziell der Umbau des Sozialsystems (vor allem bei den Pensionen) gelten auch hierzulande als vorbildhaft. Schuh: "Diese Staaten stehen gut da, weil sie eine solide Wirtschaftspolitik gemacht haben. Die Währung ist nicht das Wundermittel."

Zumal Straches Vorzeigeland gegen den Euro am europäischen Wechselkursmechanismus teilnimmt: Die schwedische Krone ist damit – in einer sehr engen Bandbreite – an den Euro gekoppelt, so wie seinerzeit der Schilling an die D-Mark. Auf- und Abwerten spielt es da nicht.

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Obmann:

"Es muss darüber nachgedacht werden, ob für ausländische Studienabsolventen eine akademische Arbeitsverpflichtung entsteht.“

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meint, man könne ausländische Studenten dazu verpflichten, nach dem Abschluss eine Zeit lang in Österreich zu arbeiten. Das hätte etwa beim Medizinstudium den Vorteil, dass Österreich nicht bloß die Ausbildung ausländischer Ärzte finanziert, sondern dass diese dem heimischen Gesundheitssystem erhalten bleiben. Das Problem ist nur: Egal, wie man eine Arbeitsverpflichtung auch formuliert: Sie ist mehrfach rechtswidrig. „Eine Arbeitsverpflichtung widerspricht dem verfassungsrechtlichen Verbot von Pflichtarbeit, sie verstößt zudem den Freiheits- und Grundrechten der EU, kurzum: Sie ist juristischer Nonsens“, sagt Verfassungsrechtsexperte Bernd-Christian Funk zum KURIER. Sein Fazit: „Wer eine Arbeitsverpflichtung für ausländische Studienabsolventen andenkt, agiert bar jeder Sachkenntnis.“

FPÖ-Wahlplakat:

"Wir kürzen unsere EU-Beiträge."

Damit liegt Österreich an sechster Stelle der EU-Staaten, obwohl Österreich das zweitreichste Land in der EU ist. In Summe machen 0,31 % des BIP etwas mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr aus. Davon abgezogen werden die EU-Förderungen. Im Schnitt betrug die jährliche Nettoleistung 2007–2013 rund 790 Millionen €. Erst die übernächste Regierung wird 2019 den mehrjährigen EU-Finanzrahmen verhandeln. Sollte die FPÖ dann in der Regierung sein, kann sie mitverhandeln. Fix ist: Keine Partei hat viel Spielraum, über die Höhe der Beitragszahlungen zu verhandeln, weil diese von fixen Faktoren (BIP, Einwohnerzahl, etc.) abhängen.

Kommentare