"Marsalek hat mit Agententum nichts zu tun“

Ob Desinformationskampagnen oder die Observation kritischer Journalisten – internationale Spionageoperationen fallen in Wien traditionell auf fruchtbaren Boden. Nicht umsonst nannte die Financial Times die Bundeshauptstadt 2022 einen „Flugzeugträger“ verdeckter russischer Aktivitäten.

Derartige Angriffe könnten künftig von Studierenden des Fachbereichs Risiko- und Sicherheitsmanagement der FH Campus Wien verhindert werden. Um die angehenden Sicherheitsexperten auf die Praxis vorzubereiten, wurde ein nicht unumstrittener Gast geladen: Rainer Rupp, Deckname „Topas“ – wie der Edelstein. Der KURIER sprach im Vorfeld mit dem Ex-Agenten.

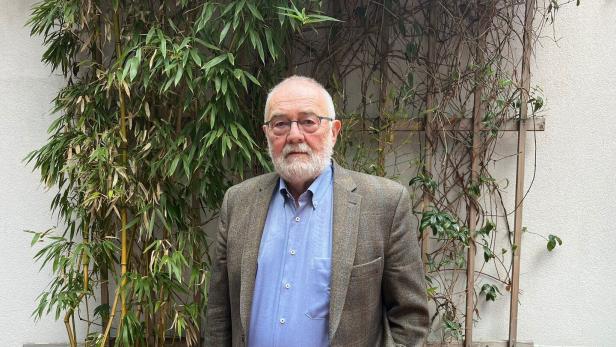

Rupp ist vor allem in Deutschland bekannt, wo er – je nach ideologischem Standpunkt – entweder als Landesverräter oder Puzzleteil in der Verhinderung eines Atomkriegs gilt. Fakt ist, der vielfach als „gefährlichster Agent der DDR“ titulierte 79-Jährige lieferte von 1977 bis 1989 streng geheime NATO-Dokumente nach Ostberlin. Aus Überzeugung, wie er bis heute beteuert. Dafür saß er sieben Jahre im Gefängnis.

„Es waren weder Geld noch der Nervenkitzel“, sagt der vollbärtige Rupp mit sonorer Stimme. Er wirkt eher wie ein emeritierter Professor als ein einstiger Superagent. Dabei bietet sein Leben durchaus Stoff für einen Hollywood-Thriller.

Doppeltes Spiel

Mitten im Kalten Krieg wurde der Student und glühende Marxist bei einem Gulasch in Mainz von der DDR-Auslandsaufklärung HVA angeworben. Für den Geheimdienst ein echter Glücksfall, wie sich herausstellen sollte: Der studierte Volkswirt erlernte in einem „Safehouse“ in Ostberlin nicht nur die Bedienung des Agentenfunks, sondern auch, wie man heimlich fotografiert. Danach heuerte er bei der NATO an, wo er sich hocharbeitete. So hoch, dass er Zugang zu Geheimdokumenten bekam.

Ein solches war es auch, das „Topas“, benannt nach Alfred Hitchcocks gleichnamigem Agententhriller, seinen bedeutendsten Coup bescherte. Rupp gelang es, die als „Cosmic Top Secret“ eingestufte NATO-Studie MC 161, die das gesamte militärische Lagebild des westlichen Bündnisses über den Warschauer Pakt zusammenfasste, trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen weiterzugeben.

Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie

„Ich saß in meinem Büro, die Tür einen Spalt geöffnet. Die Kamera damals war in einem Stift, den ich meiner Brusttasche verschwinden lassen konnte, wenn die Tür aufging“, erinnert er sich an den spektakulären Schlag.

Es müssen solche Tage gewesen sein, an die der Deutsche zurückdenkt, wenn er erzählt: „Angst war immer dabei. Aber die braucht es, sonst wird man leichtsinnig.“ Ruhig geschlafen habe er meistens dennoch. Und das, obwohl er über das Doppelleben nur mit seiner Frau – selbst Ex-Spionin – sprechen konnte. Mit ihr ist Rupp seit 53 Jahren verheiratet, wie er stolz betont.

Die NATO-Zentrale in Brüssel, wo Rupp offiziell arbeitete.

Dass er selbst seinen Freunden etwas vormachen musste, sieht er gelassen. „Das ist nicht anders als bei Männlein und Weiblein, die eine doppelte Partnerschaft führen. Die dürfen auch nicht drüber reden“, schmunzelt er.

Nicht ganz so humoristisch zeigte sich die Bundesanwaltschaft, die ihm 1994, kurz nachdem ihn die CIA enttarnt hatte und drei Jahre nach dem Ende der DDR, den Prozess machte. Die von ihm gen Osten übermittelten Informationen hätten im Ernstfall „verheerend und kriegsentscheidend“ für die Bundesrepublik und die NATO sein können, so der Vorwurf.

Spion aus Leidenschaft

Rupp sieht das naturgemäß anders: „Ich glaube heute, ich habe zumindest dazu beigetragen, einen Atomkrieg zu verhindern. Die NATO probte das Manöver ,Able Archer‘, das Moskau als möglichen Erstschlag deutete – die sowjetische Führung erwog einen Präventivschlag. „Der Westen erkannte die Gefahr kaum“, so Rupp. DDR-Kundschafter hätten damals deeskalierend gewirkt.

Eine klare Trennlinie zieht er zu einem anderen angeblichen Agenten – dem untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Ihm wird vorgeworfen, mit russischen Geheimdiensten kooperiert zu haben. Für Rupp ist das kein Agententum: „Nur weil Kriminelle Geheimdienstmethoden nutzen, sind sie keine Agenten.“ Das sei für ihn bloß Korruption – eine Sache, die man dem Überzeugungstäter, trotz seiner russlandfreundlichen Haltung auch nach Kriegsausbruch in der Ukraine, zumindest nicht vorwerfen kann.

Spionage damals und heute: Rupp ist überzeugt, dass klassische „Human Intelligence“ – also menschliche Spione, die gezielt Infos sammeln und bewerten – heute wichtiger ist als die dominante „Signal Intelligence“, das großflächige Abfangen elektronischer Kommunikation, das oft zu Fehlinterpretationen führt.

Wien als Drehscheibe: Laut Rupp spielte Wien schon im Kalten Krieg eine zentrale Rolle als neutraler Treffpunkt. Er traf hier Kontaktleute, davor beobachteten DDR-Überwachungsteams den Funkverkehr westlicher und österreichischer Stellen akribisch. Heute läuft vieles digital – doch Wiens Bedeutung als Spionage-Knotenpunkt bleibt.

Kommentare