Deutschland: Wo Journalisten die Regie führen

Die Kulisse ist vielen aus Zeitung und Fernsehen bekannt, was aber Wenige wissen: Die Politiker, die in dem Saal vor der blauen Wand sitzen, sind dort bloß Gäste: Die Journalisten der Bundespressekonferenz bestimmen wer und zu welchem Thema sprechen und befragt werden darf.

In einem Bürogebäude, einige hundert Meter von Kanzleramt und Bundestag entfernt, findet eine Veranstaltung statt, die in vielen Ländern unmöglich erscheint: Einer der drei Regierungssprecher sowie einer pro Ministerium stehen auf Einladung der Journalisten drei Mal wöchentlich Rede und Antwort – und das seit mehr als 70 Jahren.

Gegründet wurde die Bundespressekonferenz (BPK) 1949 in Bonn, als Deutschland begann, seine Demokratie wiederaufzubauen. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler (CDU), beantwortet dort als Gast gerne die Fragen, musste er doch sonst alles mit den Vertretern der Besatzungsmächte abstimmen. Aus Zeitgründen schickte er später schließlich seine Sprecher.

Zwar gab es zuletzt auch in Österreich einen Regierungssprecher, doch der Unterschied zum deutschen Format ist groß: Der Sprecher der Regierung sitzt wie alle Minister neben einem Journalisten am Tisch, der das Wort erteilt, Fragen aufnimmt oder interveniert, wenn ein Gast behauptet, zu einem Thema darf nicht gefragt werden. Überhaupt bleiben alle so lange sitzen, bis die letzte gestellt wurde.

„Gelebte Pressefreiheit

Für Gregor Mayntz ist das „gelebte Pressefreiheit“. Er ist Vorsitzender der Bundespressekonferenz und berichtet als Parlamentskorrespondent für die Rheinische Post, früher aus Bonn, seit 1999 aus Berlin. Er hat schon viele Regierungen und deren jeweiligen Kommunikationsstil erlebt und einen Rat für die Österreicher parat: „Ich würde dringend empfehlen, dass man in Wien eine Bundespressekonferenz ins Leben ruft, wo alle Sprecher der Ministerien und des Kanzlers drei Mal die Woche Rede und Antwort stehen.“

Finanziert wird der Verein von den Beiträgen der Mitglieder – „es gibt keine öffentliche Alimentierung oder Stiftung“, erklärt Mayntz im KURIER-Gespräch. Insgesamt sind mehr als 900 Parlamentskorrespondenten dabei und 440 Journalisten aus 60 Ländern, die im Verein der Auslandspresse organisiert sind. Er hilft mit, die Kosten der Saalmiete zu decken. Im Gegenzug haben die Auslandsjournalisten volles Teilnahme- und Fragerecht. Das hilft auch den deutschen Kollegen, so Mayntz mit Blick auf die Euro- und Griechenlandkrise. Durch das Nachfragen der Kollegen wurde die deutsche Position geklärt.

Allerdings sind diese nicht immer ergiebig. An manchen Tagen versuchen sich Sprecher mit Floskeln und Versprechungen („Wir werden das nachreichen“) durch die Stunde zu retten, doch das motiviert Journalisten erst recht. Wird der eine vertröstet, hakt ein anderer Kollege nach, was sportlichen Charakter bekommt.

Oft wären die Regierungen kommunikativ schlecht aufgestellt, dann wiederum ist es umgekehrt, erzählt Journalist Mayntz: „Wenig anwesende Kollegen, die hartnäckig die wichtigen Fragen stellen. Wenn die eine Seite nicht richtig liefert, funktioniert es nicht, wenn die andere nicht liefert, haben wir auch Probleme.“

Hört man sich unter Journalisten um, nennen sie Zeitmangel als Grund, die Konferenz verfolgen sie via Live-Stream. Andere hätten das Gefühl, nichts Exklusives zu erfahren. Für die andere Seite wird es dadurch aber bequem – ohnehin verschafft sie sich zunehmend anders Öffentlichkeit: Parteien bauen sich eigene Newsrooms und nutzen Social-Media-Kanäle.

Merkel macht sich rar

Auch die Kanzlerin ist dort häufiger zu sehen, als in der Bundespressekonferenz. Zuletzt interviewte sie der Fraktionschef der Union Ralph Brinkhaus in einem YouTube-Video, was der Deutsche Journalistenverband kritisierte. Genauso wie die geheimen Gesprächszirkel mit ausgewählten Medienvertretern im Kanzleramt. Überhaupt gibt sie immer weniger Interviews in Rundfunk und Presse. Im vergangenen Jahr war Merkel nur mit 22 Interviewbeiträgen in deutschen Medien vertreten gewesen. In den Jahren zuvor waren es durchschnittlich mehr als 60 Einzel-Beiträge. Gregor Mayntz bedauert ihre raren Auftritte, die deutlich unter Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) liegen: „Sie hat die wesentlichen Entscheidungen was die Eurorettung oder Energiewende betrifft, stets im Kanzleramt kommuniziert und ist nicht in die Bundespressekonferenz gekommen, obwohl sie eine stete Einladung hat.“

Angela Merkel bei einem ihrer seltenen Auftritte in der Bundespressekonferenz

Zuletzt auch nach den Koalitionsverhandlungen 2017. Zwar ist es üblich, dass sich die Parteiführer nach Abschluss der Verhandlungen in die Bundespressekonferenz kommen, doch Mayntz’ Nachfragen nach einem Termin wurden immer zurückhaltender beantwortet, bis man ihm absagte. Daraufhin lud er für Montag alle Vorsitzenden der Oppositionsparteien ein, um den Koalitionsvertrag zu bewerten. „Der Bundesregierung ist klargeworden, dass es an dem Tag, wo sie eigentlich im Mittelpunkt stehen würde, nur die Sicht der Opposition geben würde.“ Eine Stunde nachdem die Einladungen draußen waren, bekam er einen Anruf – plötzlich war ein Termin gefunden.

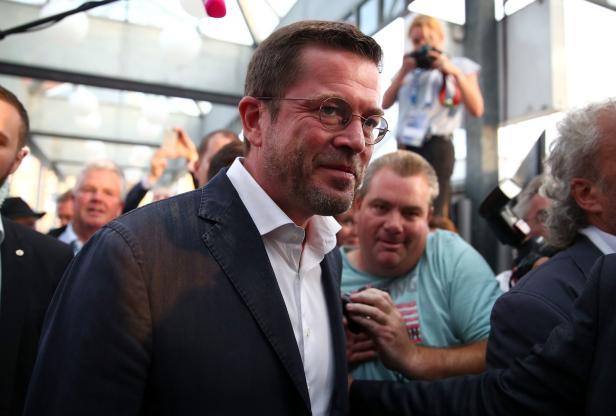

Eklat bei Guttenberg

Doch es gibt nach wie vor genug Politiker, die sich vor den Fragen in der Bundespressekonferenz drücken. 2011 kam es gar zu einem Eklat. Mehrfach hatte man den damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) eingeladen, um sich zu den Plagiatsvorwürfen in seiner Doktorarbeit zu erklären. Doch er holte nur ausgewählte Journalisten und Kamerateams zu sich ins Ministerium, was sein Sprecher währenddessen in der Bundespressekonferenz verkündete, erinnert sich Journalist Mayntz. Die Hauptstadtjournalisten verließen daraufhin den Saal – „Wir haben damit klargemacht, dass wir uns das nicht gefallen lassen.“

Karl-Theodor zu Guttenberg trat wegen einer Plagiatsaffäre 2011 zurück.

Überhaupt wären seltene Auftritte ein schlechtes Omen: Man habe festgestellt, dass Ministerinnen und Minister, die selten kommen, meist nicht lange im Amt sind. „Wer nicht die Traute hat, hierherzukommen, bei dem läuft was schief. Das führt dazu, dass sein Amt ihm irgendwann entgleitet.“ Insofern könne er nur jedem empfehlen, sich den Fragen zu stellen.

Bruno Kreisky war der erste Kanzler, der Regierungsarbeit öffentlich machte und nach dem Ministerrat Journalisten empfing („Pressefoyer“). Das Ministerratsfoyer wurde bis auf wenige Ausnahmen beibehalten, aber in der Form gewandelt. Während Franz Vranitzky darauf bestand, ohne Koalitionspartner vor die ORF-Kamera zu treten, sind seit Schüssel/Riess-Passer Doppelkonferenzen üblich. Es stehen Politiker, nicht deren Sprecher Rede und Antwort. Allerdings wird die Anzahl der Fragen mitunter begrenzt – das war auch schon unter Werner Faymann öfter der Fall. Sebastian Kurz gibt oft Einzelinterviews, bei denen er allerdings on records viel weniger sagt als off records. Kurz bevorzugt die Boulevardmedien. In Deutschland hat Kurz einen Kreis von vertrauten Journalisten, mit Hilfe derer er sein Image in Österreich poliert.

Kommentare