50 Jahre Woodstock: Eine Legende und ihre Missverständnisse

Revivals reichen oft nicht an das Original heran, weil sie aus der Zeit gerissen sind und oft nicht mehr die Kraft des Originals aufbringen. Es ist also keine Tragik, dass die Neuauflage von Woodstock anlässlich des Jubiläums geplatzt ist. Zuerst zog sich ein Investor zurück, dann hakte es bei der Genehmigung, am Ende sagten viele Künstler ab, darunter Carlos Santana und John Fogerty.

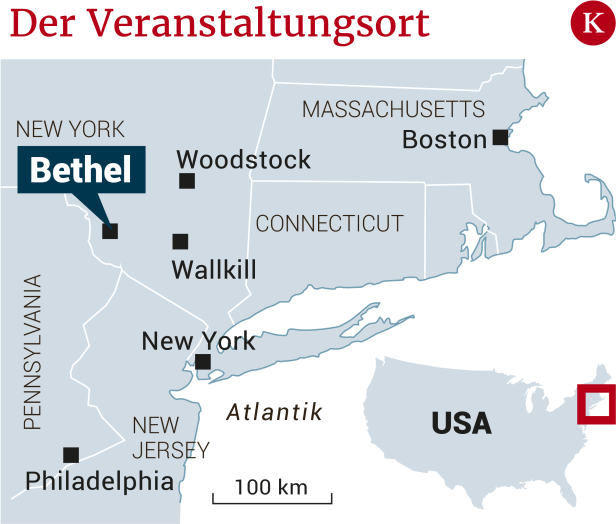

Was sich vor 50 Jahren auf einem Farmgelände im Örtchen Bethel nahe New York abspielte, war ohnehin mehr als ein Musikfestival. Für Frank Schäfer, Musikjournalist für Rolling Stone und Autor von „Woodstock 69“, war es „ein politisches Happening“, das darauf abzielte, ein Stammestreffen der Protestgeneration zu inszenieren.

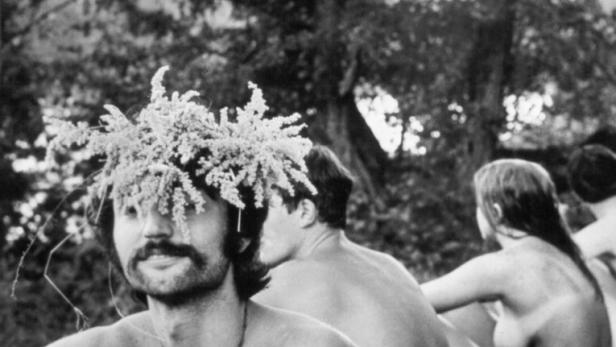

Zu dieser Generation gehörten vor allem junge Erwachsene, die den Vietnamkrieg und die konservative Haltung der Elterngeneration kritisierten. Sie sprachen sich für Rassengleichheit, Frauenrechte, künstlerische und sexuelle Befreiung aus. Viele lebten in Kommunen, widmeten sich spiritueller Lehre. „Mit Woodstock wollte sich die Bewegung ein Denkmal setzen, in die Geschichte eingehen – bevor es vorbei ist“, sagt Schäfer.

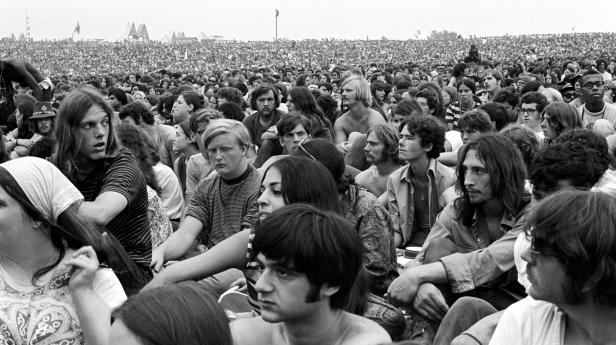

In San Francisco, wo sie ihren Ursprung hatte, war sie bereits in den Mainstream übergeschwappt. New Yorker, die sich nie für die Hippie-Sache interessierten, wollten dabei sein: „Drei Tage Frieden und Musik“ stand auf den Plakaten – mit Ausstellungen, Drogen- und Hippiebedarf. Mehr als eine halbe Million Menschen kam im August 1969 zum Gelände. Noch bevor die Ticketschalter öffneten, saßen 150.000 Besucher herum, Zufahrtsstraßen waren blockiert.

Warum das Festival damals nicht im 70 Kilometer entfernten Woodstock, sondern in Bethel stattfand? Gemeindevertreter hatten es trotz eines Vorvertrags verhindert. Den Namen wollten die Organisatoren aber nicht ändern. Denn „Woodstock“ war eine Künstlerkolonie, wo Bob Dylan lebte. Dass er nie auftreten würde, verschwiegen die Veranstalter. Bis zum Schluss warteten viele auf seinen Auftritt. Vergebens.

Der Stimmung tat dies keinen Abbruch – zumindest zeigen das die Kameras, die mitgefilmt haben. Die Woodstock-Doku spielte 100 Millionen US-Dollar ein. Martin Scorsese, heute preisgekrönter Regisseur, war als Cutter dabei: „Für manche mag es ein Rätsel bleiben, warum es eine friedliche Zusammenkunft blieb. Es hätte alles Mögliche schiefgehen können“, sagte er später.

Die Bilder, die von damals hängen geblieben sind, erinnern an Katastrophengebiete: umgekippte Toilettenhäuser, Schlamm, Schlafsäcke, Matten und Müll. Menschen lagen am Boden, zugedröhnt oder schlafend. Über ihnen kreisten Hubschrauber des US-Militärs. Sie versorgten alle mit Trinkwasser und Konserven. Mitten im Chaos entstand ein Foto, das um die Welt gehen wird: Ein junger Mann mit Lockenkopf und ein Mädchen mit Sonnenbrille umarmten sich. Es war der dritte und letzte Tag von Woodstock.

Missverständnisse

An diesem Tag hatte auch Jimi Hendrix seinen legendären Auftritt: Als er die US-Nationalhymne verschredderte, deuteten das viele als politisches Statement – ein Missverständnis. „Er hatte es schon öfter gemacht und wollte einfach zeigen, was die Gitarre drauf hat“, so Musikexperte Frank Schäfer. Mitbekommen haben es ohnehin nur mehr 40.000 Menschen.

Während er zu dieser Zeit schon bekannt war, sollte das Festival für einige noch zum Sprungbrett werden: Etwa für Joe Cocker oder Carlos Santana. Er galt mit seinem Mix aus Rock und lateinamerikanischen Rhythmen als Geheimtipp. Die britische Rockband The Who war hingegen schon berühmt – und hatte auch keine Lust auf politischen Aktivismus. Gitarrist Pete Townsend prügelte etwa den Aktivisten Abbie Hoffmann von der Bühne, der gegen die Inhaftierung eines Freundes Stimmung machen wollte. Die Band hatte mit der Hippie-Ideologie nichts zu tun, erklärt Schäfer: „Das waren Londoner Mods, die wildes Rockstarleben wollten und sich nicht politisch einspannen ließen.“

Von der Jubiläumsstimmung wollen sie aber profitieren. So brachte die Band nun eine Orchesterversion ihrer Rockoper "Tommy" heraus, die sie damals spielten. Zu feiern hat auch jenes Hippiepaar, das mitten im Chaos fotografiert wurde. Sie zieren heute das Plattencover eines Best-of-Albums und sind seit 50 Jahren noch immer zusammen.

- Für 150.000 Menschen werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

- Fast 500.000 Besucher kommen.

- Nur 600 mobile Toiletten stehen den Festivalgästen zur Verfügung.

- 5162 Menschen suchen Sanitätszentren auf.

- 797 sind wegen Drogenkonsum in Behandlung.

- 450 Kühe bewegen sich frei zwischen den Campern.

- 2 Menschen sterben (an einer Überdosis Drogen bzw. bei einem Traktorunfall).

- 2 Kinder kommen zur Welt.

- 155.000 US-Dollar Gage erhalten die Künstler, davon 18.000 Jimi Hendrix.

- 186.000 Tickets (à 6 bis 8 USD) werden verkauft. Die Organisatoren können den Karten- verkauf wegen des großen Besucheransturms bald nicht mehr bewältigen. Am Samstag erklären sie die Veranstaltung zum Gratiskonzert.

- 6000 Kilogramm Konserven, Sandwiches und Obst fliegt die US-Army ein.

- 50.000 Hotdogs und Burger werden verspeist.

- 27 Kilometer lang ist der längste Stau zum Festival.

- 5 Tage dauern die Aufräumarbeiten.

32 Bands und Solokünstler:

Arlo Guthrie

Bert Sommer

Blood, Sweat & Tears

Canned Heat

Country Joe and the Fish

Country Joe McDonald

Creedence Clearwater Revival

Crosby, Stills, Nash & Young

Grateful Dead

Janis Joplin

Jefferson Airplane

Jimi Hendrix

Joan Baez

Joe Cocker

John B. Sebastian

Johnny Winter

Keef Hartley Band

Melanie Safka

Mountain

Paul Butterfield Blues Band

Quill

Ravi Shankar

Richie Havens

Santana

Sha Na Na

Sly & the Family Stone

Sweetwater

Ten Years After

The Band

The Incredible String Band

The Who

Tim Hardin

Kommentare