Dollfuß-Debatte: Erinnerung in einen historischen Kontext stellen

Völlig richtig weist Benedikter auf die Komplexität der innenpolitischen Entwicklung Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg mit all seinen sinnlosen Gräueln hin. Der Zerfall der Monarchie, der ja keine Überraschung war, sondern eine Entwicklung, die grosso modo der sozialen Unterdrückung und autoritären Machtausübung geschuldet war, hat wenigstens dazu geführt, dass zunächst berechtigte Aussicht auf Demokratie bestand. Dieses Unterfangen scheiterte aber in den Februartagen des Jahres 1934 – mit der Folge, dass die obsiegende Partei den klerikal konnotierten Austrofaschismus etablieren konnte. Den Versuch der Austrofaschisten, ihre autoritäre Macht gegenüber dem zunehmenden innen- und außenpolitischen Druck der Nationalsozialisten aufrechtzuerhalten, als Rettungsversuch für ein unabhängiges Österreich darzustellen, war und ist wohl parteipolitischem Kalkül geschuldet.

Die soziale Realität der Bürgerinnen und Bürger des kleinen Rumpfösterreich war, dass sie ihren Einsatz für die Machtinteressen Habsburgs mit ihrem Leben – jedenfalls materiell und sozial verblutet – bezahlt haben. Die Erste Republik brachte Hoffnung und Aufschwung. Es blieben aber ausreichend durch Jahrhunderte autoritär geprägte Menschen über, denen die Mitbestimmung des Volkes ein Dorn im Auge war. Das befeuerte die Entwicklung von Regimen, die zwar unterschiedlich ausgeformt, aber eben Diktaturen waren. Wobei der Nationalsozialismus in seinen entsetzlichen, menschenverachtenden Auswirkungen im Gegensatz zum Ständestaat – zynisch gesagt – als „Sieger“ hervorging.

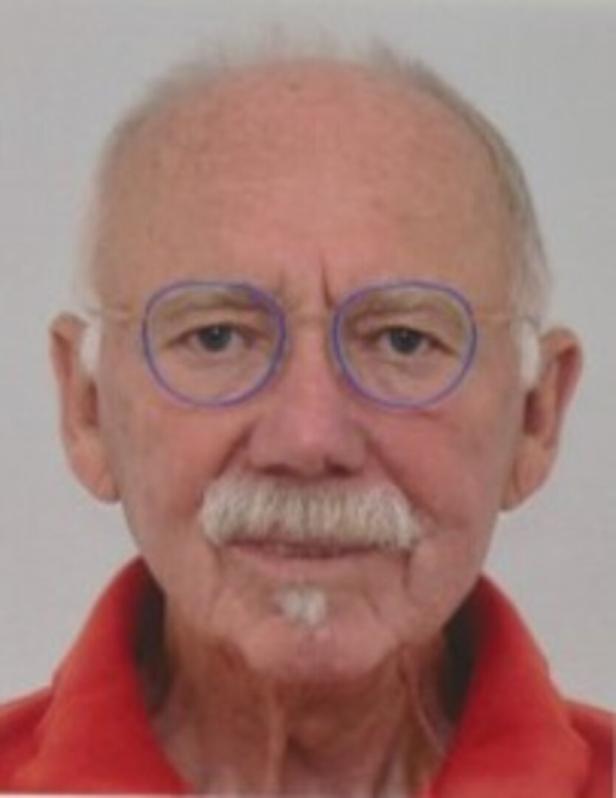

Johannes Weiß

Aufschwung

Letztlich hat aber die Demokratie gesiegt. Als 1943 Geborener konnte ich die unglaubliche Kraftentwicklung unserer Demokratie miterleben. Wirtschaftliche Prosperität und soziale Ausgewogenheit waren vorherrschende Elemente des Zusammenlebens. Das Interesse an Zeitgeschichte, deren Vermittlung in den 1960er-Jahren in den Gymnasien meist mit dem Ersten Weltkrieg endete, weckte dann der Gründer des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien, Prof. Ludwig Jedlicka, bei seinen Vorlesungen an der Theresianischen Militärakademie.

Mit einiger Sorge beobachte ich, dass autoritäre Menschen – in Österreich und weltweit -– und deren emotionalisierende Aussagen, die sachlich nicht zu untermauern sind, zunehmend Einfluss gewinnen. Wenn wir also unsere Vergangenheit erneut aufarbeiten, dann ist es unserer Erinnerungskultur geschuldet, dass wir die Menschen verstärkt daran erinnern, dass autoritär handelnde Menschen, egal mit welcher Scheinideologie unterfüttert, für die Bevölkerung immer mit Leid verbunden waren.

Die Demokratie mag ein mühsames Instrument sein, um einen bestmöglichen Interessensausgleich zu finden, aber jeder Tag, an dem versucht wird, im Gespräch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen ist besser investiert als jede Auseinandersetzung mit Waffengewalt. Es wäre eine die Parteipolitik überschreitende Aufgabe, all die Erinnerungsstücke, wie Museen, Denkmäler, Gemälde, Straßennamen etc. in einen historischen wie zeitgemäßen Kontext zu stellen. Zumindest gelänge mit diesem hervorragenden Instrument demokratischer Erinnerungskultur eine Schärfung des Geschichtsbewusstseins.

Zum Autor:

Johannes Weiß wechselte als Berufsoffizier in die Privatwirtschaft, um ein Unternehmen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Verlagswesen aufzubauen.

Kommentare