Corona-Aufarbeitung: Nachvollziehbarkeit ist in Krisen entscheidend

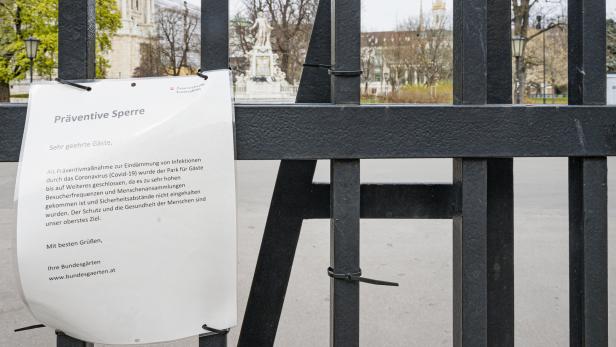

Die Schließung der Bundesgärten sorgte in der Corona-Pandemie für heftige Kritik in Wien

Viele Spekulationen waren der Veröffentlichung der Protokolle des deutschen Robert Koch-Instituts (RKI) vorangegangen. Haben die Experten während der Pandemie der Politik nur nach dem Mund geredet? Hat die Regierung auf die wissenschaftliche Interpretation der Daten Einfluss genommen? Waren die politischen Maßnahmen alles andere als evidenzbasiert? Nichts davon. Die Protokolle liefern keine spektakulären Überraschungen, sondern erwartbare Einsichten, nämlich dass sich die Experten keineswegs immer einig sind und die Politik selbst im Fall von Expertenkonsens durchaus Handlungsspielräume hat.

Der unbedingte Wille, in den RKI-Files großartige Geheimnisse zu vermuten, erklärt sich aus der enttäuschten Hoffnung auf eine ernsthafte Aufarbeitung der Pandemie. Hier kommt Deutschland nicht vom Fleck, und auch Österreich ist – aufgrund der durch die Akademie der Wissenschaften erstellten Corona-Studie – nur einen (kleinen) Schritt weiter.

Alexander Bogner

Das Gezerre um die RKI-Files hält mit Blick auf zukünftige Krisen eine wichtige Botschaft bereit: Die Glaubwürdigkeit sowohl der (beratenden) Wissenschaft als auch der (Krisen-)Politik hängt maßgeblich von der Nachvollziehbarkeit ihrer Praktiken und Prozesse ab. Es muss transparent sein, wer die Politik berät und wer die Experten beruft; Stellungnahmen und Diskussionsergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein. Das im Juli 2023 beschlossene Krisensicherheitsgesetz ist in diesem Kontext ein wichtiger Schritt. Allerdings liefert dieses Gesetz bislang nur eine politische Beschreibung der geplanten Beratungsstruktur. Unbeantwortet sind nach wie vor zentrale Fragen, die das Gesicht der Politikberatung prägen: Wo findet Evidenzbildung statt? Welche Ressourcen gibt es dafür? Wer stellt die Fragen? Wie bunt dürfen die Antworten wirklich sein? Und wer spricht im Namen der Wissenschaft zur Regierung?

Vertrauen in politische Entscheidungen speist sich aus der Qualität der Entscheidungsfindungsprozesse. Zu dieser Qualität gehört auch die grundsätzliche Reflexion politischer Zielsetzungen und Erwartungen. In der Pandemie geschah mancher Fehler aus der falschen Erwartung heraus, dass es für große gesellschaftliche Krisen auch große Lösungen aus einem Guss geben müsse. Allerdings sind Maßnahmen, die zwecks endgültiger Überwindung der Krise auf den heroischen Befreiungsschlag setzen, selten zielführend. Das hat die Impfpflicht gezeigt: Mit dem Impfen bzw. der Impfpflicht glaubte man, sozusagen ein geschliffenes Schwert in der Hand zu haben, um den Gordischen Knoten der Pandemie zerschlagen zu können. Doch eine Krisenpolitik, die auf den großen Wurf oder aufs Durchregieren setzt, rechnet nicht mit der Komplexität der Gesellschaft. Auch das gehört also zum Geschäft eines Krisenkoordinators: die Politik vor falschen Ambitionen zu warnen.

Alexander Bogner ist Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Kommentare