Weltausstellung 1873: Als der Orient ins Wohnzimmer einzog

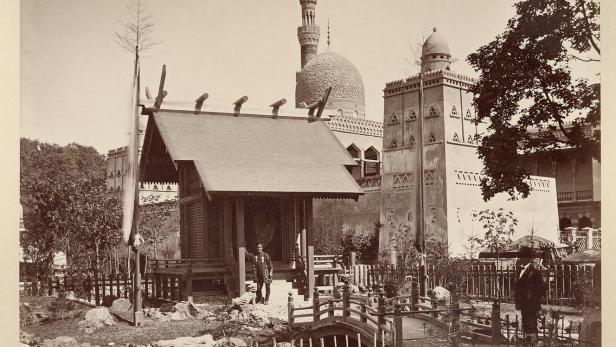

An der Elisabeth Avenue westlich des Prater-Haupteingangs befand sich eines der imposantesten Objekte der gesamten Wiener Weltausstellung: Die ägyptische Baugruppe überragte die meisten Pavillons auf dem Gelände. Großes Interesse weckten auch die Nachbildung eines altägyptischen Felsengrabes. Den Vogel schossen aber der von einem Eunuchen bewachte Harem und das Kaab, ein separates Empfangszimmer für die Damen ab.

Selbst Kaiser Franz Joseph zeigte sich beeindruckt. Wien lag im Orientfieber und die Welt kam hierher – an die Schnittstelle zwischen Orient und Okzident. Wobei: Damals war wohl alles, was südlich der Reichsgrenzen lag, Orient.

Das Wissen der Welt

Es war die Zeit, in der der Anspruch herrschte, das aktuelle Wissen der Welt in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur an einem Ort zu vereinen. Wir schreiben 1873 und die Wiener Weltausstellung hatte soeben eröffnet.

In dieser Geschichte erfahren Sie:

- Welche Folgen der Besuch des Orients an der Donau hatte.

- Wie das "Arabische Zimmer" und die Gläser im arabischen Stil aussahen.

- Und was die Deckenmalerei in der ägyptisch-orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums Wien mit der Weltausstellung zu tun hat.

Einfach Abo abschließen und genießen...

Seit 1851 waren die Weltausstellungen der Versuch, das Wissen der Welt darzustellen. Die ersten vier fanden abwechselnd in den globalen Metropolen London und Paris statt. Als Austragungsort für die fünfte Weltausstellungen wurde Wien gewählt.

Die Donaumonarchie wollte so ihren Rang als Großmacht beweisen. Und Wien schwang sich mit diesem Großprojekt endgültig zur Weltstadt auf: Eröffnet wurde am 1. Mai 1873 im Prater. Nach sechs Monaten und einigen Katastrophen bilanzierte die Donaumonarchie zwar mit horrenden Verlusten, jedoch auch mit wiedererstarktem Selbstbewusstsein.

Auf einer Fläche, die 350 Fußballfeldern entsprach, waren die Maghreb-Staaten und das Osmanische Reich, zu dem Ägypten damals gehörte, mit orientalisch anmutenden Pavillons präsent. Wie der Westen den Orient entdeckte, daran will das Symposium „Ägypten und der Orient auf der Wiener Weltausstellung 1873“ im Kunsthistorischen Museum (KHM) erinnern. Von 1. bis 3. Juni können sich auch Laien über historische, kunsthistorische und politikhistorische Ereignisse rund um das Thema schlaumachen.

Denn der Besuch des Orients an der Donau hatte Folgen bis in die Wiener Wohnzimmer hinein, sagt der Ägyptologe Ernst Czerny von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der das Symposium organisiert: „Architekt Franz Schmoranz, der die ägyptische Baugruppe bei der Weltausstellung errichtet hat, wurde von der berühmten Wiener Glasfirma Lobmeyr engagiert, um Gläser im ,Arabischen Stil’ zu entwerfen.“

Bald kam es in Mode, sich arabisch oder orientalisch einzurichten. Viele Wiener Geschäfte haben plötzlich arabische Möbel bis hin zu orientalischen Boudoirs angeboten. Nachgemachte Perserteppiche inklusive.

Ägyptologe

Kurz gesagt: Es es gab große Auswirkungen auf das Wiener Kunsthandwerk und den Lebensstil.

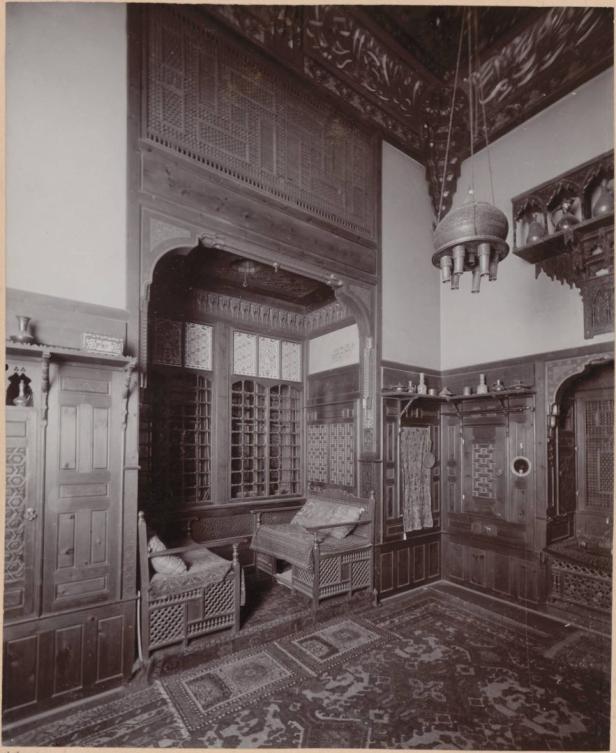

An Franz Schmoranz und seine Rolle bei der Weltausstellung wird auch in einer Ausstellung im MAK („Wiener Weltausstellung 1873 Revisited. Ägypten und Japan als Europas 'Orient'“ ab 28. Juni) erinnert. Eines der Highlights dort ist die Präsentation des sogenannten „Arabischen Zimmers“. Der von Schmoranz entworfene Raum war von 1883 bis 1931 dauerhaft im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie eingerichtet und seither in seiner Gesamtheit der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.

Bei der Gestaltung griff Schmoranz auf architektonische Elemente aus dem ägyptischen Pavillon der Wiener Weltausstellung 1873 sowie der Pariser Weltausstellung 1867 zurück.

Das "Arabische Zimmer" 1873

Arabisches Zimmer reloaded

Jetzt wurde das Zimmer weitgehend rekonstruiert und mit noch vorhandenen Sammlungsbeständen wie Keramiken, Textilien, Glas- und Metallobjekten vervollständigt. Zu sehen sind auch Aquarell-Skizzen des Arabischen Zimmers von Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 1887–1965), die er im Rahmen einer Reise nach Wien im Jahr 1908 anfertigte. Die Schau zeigt außerdem Entwürfe der ägyptischen Baugruppe, historische Fotografien und eine breite Auswahl an japanischen und ägyptischen Exponaten aus der MAK Sammlung. Auch Schmoraz’ Lobmeyr-Gläser werden zu sehen sein.

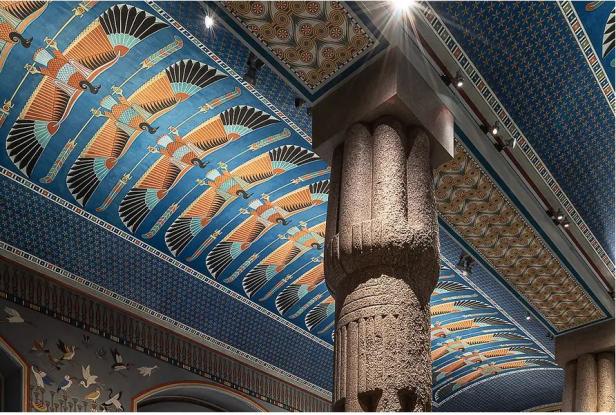

Was viele nicht wissen: „Sogar die Dekoration des Kunsthistorischen Museums ist ein Überbleibsel der Weltausstellung 1873“, erzählt Czerny.

Die Deckenbilder des KHM wurden extra für das Museum nach anderen Vorbildern gemalt

Ursprünglich handelte es sich um den Nachbau der Dekoration eines altägyptischen Fürstengrabes, das in den 1840ern in Mittelägypten entdeckt worden war. Vor allem die imposanten Reproduktionen der Wandmalereien aus dem prunkvollen Grab des Gaufürsten Chnum-hotep II. erschlossen den Wienern vollkommen neue visuelle Welten.

Czerny: „Nach der Weltausstellung wurden sie abgenommen und aufbewahrt, bis das KHM fast 20 Jahre später eröffnet wurde.“ Bis heute schmücken sie die Ägyptisch-Orientalischen Sammlung. Neuerdings sogar frisch restauriert.

Symposium: „Ägypten und der Orient auf der Wiener Weltausstellung 1873“, 1. bis 3. Juni im KHM, Bassanosaal, Anmeldung erbeten: office@egyptandaustria.at

Die Teilnahme am Symposium ist frei mit gültigem Museumsticket

Ausstellung: „Wiener Weltausstellung 1873 Revisited. Ägypten und Japan als Europas 'Orient'“, ab 28. Juni im MAK

Kommentare