Wiener Staatsoper: Das Symbol für den Wiederaufbau

Die Wiener Staatsoper ist in jeder Hinsicht typisch für Österreich.

Als das Haus als k. k. Hofoperntheater 1869 als erster Prachtbau auf der neuen Wiener Ringstraße eröffnet wurde, sprachen manche Kritiker vom „Königgrätz der Baukunst“, also einer schrecklichen Niederlage. Andere glaubten sich durch die Auffahrt zu den Arkaden an einen Bahnhof erinnert. Das Typische daran: Alles Neue wird zunächst einmal abgelehnt. Derart heftig, dass einer der Architekten, Eduard van der Nüll, noch vor der Eröffnung Suizid beging, der kausale Zusammenhang mit der Ablehnung ist wahrscheinlich, aber nicht belegt.

Ebenso österreichisch: Man schaute beim Entwurf ins Ausland und versuchte – wie beim Schloss Schönbrunn – sich an Vorbilder anzulehnen, im Fall der Staatsoper an die Mailänder Scala und das Teatro Fenice in Venedig.

Zerstört am 12. 3. 1945

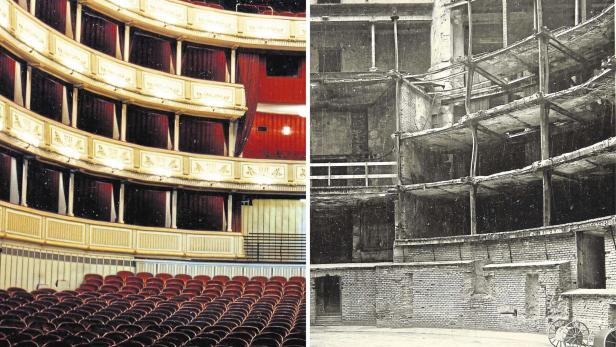

Wie andere wichtige Bauten Österreichs wurde auch die Staatsoper im Zweiten Weltkrieg zerstört, beim Haus am Ring ereignete sich der fatale Bombentreffer am 12. März 1945. Dass die Staatsoper – auch als Symbol für das ganze Land – wiederaufgebaut werden müsste, war bald klar. Aber um das Wie musste gerungen werden.

Der Architekt Erich Boltenstern, der ursprünglich ein Rang- anstelle eines Logentheaters bevorzugt hatte, erhielt den Auftrag zu einem Hybrid aus Rekonstruktion und Modernisierung.

Zehn Jahre dauerte es, bis das Ensemble, das in die Volksoper und ins Theater an der Wien ausgewichen war, wieder ins neu erstrahlende Haus einziehen konnte. Die Wiedereröffnung erfolgte mit Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ am 5. November 1955. Ein zentrales Datum in der österreichischen Geschichte, essenziell für die Neudefinition der Republik.

Aber gleich da war es wieder sehr österreichisch: Der Direktor der letzten Kriegsjahre, Karl Böhm, durch und durch ein Nazi, war auch der neue Chef des Hauses ab 1954, keine Rede also von Aufarbeitung. Beim Festakt am Vormittag des 5. 11. 1955 wurde das Vorspiel zu Wagners „Meistersingern“ gespielt – Hitlers Lieblingsoper. „Fidelio“-Regisseur Heinz Tietjen war ebenfalls ein schwerer Nazi. Wie Rudolf Hermann Eisenmenger, der den neuen Eisernen Vorhang entwarf. Wegschauen konnte man also gut, nicht nur in der Oper, sondern überall im Land.

Erst unter Direktor Claus Helmut Drese (späte 1980er-Jahre) und vor allem unter Ioan Holender schritt die Aufarbeitung voran. Als Holender beim 50-Jahr-Jubiläum der Wiedereröffnung Böhm als Nazi auswies, gab es noch einen Aufschrei. Damals wurden übrigens bei einer Gala Auszüge aus den sechs Eröffnungspremieren 1955 gespielt, geleitet von unterschiedlichen Stardirigenten.

Heute, auch das durchaus österreichisch, gibt es zum Glück einen breiten Konsens über die Täterrolle und ein Schuldbewusstsein. Darauf baute auch Staatsoperndirektor Bogdan Roščić in seiner Rede anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Wiedereröffnung (im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Vizekanzler Andreas Babler, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger etc.) auf. Damals seien die Täter „provokant wiederengagiert“ worden und keine Einladung an die Vertriebenen sei erfolgt. Heute und fortan sei eine Auseinandersetzung mit der Geschichte Pflicht und die Lebenslüge nicht mehr möglich. Als äußeres Zeichen dafür wurde im Arkadengang ringseitig eine Gedenktafel für die mehr als 100 aus der Staatsoper Vertriebenen enthüllt, Danielle Spera erzählte von der Geschichte ausgewählter Mitarbeiter des Hauses.

„Fidelio“ und Ausstellung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Festrede, dass er nie verstanden habe, wie herausragende Kunst und Gräueltaten so Hand in Hand gehen könnten. „Wir müssen die Demokratie jeden Tag erneuern“, sagte er, und: „Menschenrechte gelten für alle.“ Auf der Bühne wird erst am 16. Dezember mit einer „Fidelio“-Premiere des Themas gedacht. Aktuell gibt es am Balkonumgang des Hauses eine kleine Ausstellung. Ein Buch zum Wiederaufbau trägt den Titel „Im Palast der Selbstfindung“ (Molden Verlag).

Kommentare