Welser-Möst-Abgang: Der Verlierer ist die Staatsoper

Dass die Zwangsehe zwischen Staatsopernchef Dominique Meyer und seinem Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst bald zerbrechen würde, war klar. Dass die Scheidung quasi über Nacht eingereicht wurde, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, zu Saisonbeginn an Österreichs größtem Theater, überraschte aber selbst Insider. Und dass sich der Dirigent mit der Vertragsauflösung gleich von allen 34 für diese Spielzeit geplanten Dirigaten zurückzog, zeigt, wie ernst die Lage ist.

Aber was sind die wahren Hintergründe für den publik gewordenen Streit? Was spielt sich (seit langem schon) hinter den Kulissen ab? Diese Fragen stellen sich Opernliebhaber seit Bekanntgabe des Rückzugs von Welser-Möst als Generalmusikdirektor (GMD).

Am Anfang stand Gusenbauer

Die künstlerischen Vorstellungen divergierten schon bald massiv. Oft ging es um die Besetzung zentraler Partien, immer wieder um die Positionierung des Hauses, beim Mozart-Da-Ponte-Zyklus auch um Regisseur Jean-Louis Martinoty: Welser-Möst brach den Zyklus ab, weil er nach "Figaro" und "Don Giovanni" keine weitere Oper in einer solchen Inszenierung dirigieren wollte.

Der endgültige Bruch

Wird dieser Schritt rechtliche Konsequenzen haben? Eher nicht. Die Staatsoper könnte klagen, falls Zusatzkosten entstehen. Das wird sie wohl nicht tun, weil es ja Höchstgagen gibt, und die Einspringer vermutlich nicht mehr kosten als Welser-Möst. Außerdem wird man öffentliche Konflikte richtigerweise scheuen. Es wäre wohl auch unter den Würde von Welser-Möst, seinerseits zu klagen, was er ebenso könnte.

Vertrags-Passus

Es soll einen Vertragspassus geben, dass er bei musikalischen Fragen einbezogen werden müsse. Dazu dürfte es nicht immer gekommen sein.

Aber braucht die Oper überhaupt einen GMD? Nicht zwingend. Wichtiger als ein Titelträger ist ein Partner oder Widerspruchsgeist für den Chef. Wer soll das künftig sein? Im Idealfall hätte sich mit den Antipoden eine kreative Situation ergeben können. Jetzt steht Meyer alleine da.

Wem schadet dieser Schritt? Welser-Möst wohl nur finanziell. Er leitet mit Cleveland ein Toporchester, ist ein gefragter Operndirigent, hat zuletzt in München debütiert und könnte wohl auch bei Pereira an der Mailänder Scala dirigieren. Dazu freilich in

Salzburg. Meyer wird diesen Eklat als Manager ebenso überstehen. Sein Bemühen geht nun dahin, möglichst rasch Ersatz für die 34 Abende zu finden. Intern wird es für ihn sogar leichter, extern jedoch schwieriger. Denn der einzige wirkliche Verlierer ist die Institution Staatsoper selbst. Da gab es zuletzt immer wieder Kritik, auch aus anderen Ländern, etwa an der szenischen Erstarrung. Schon seit Jahren werden Staatsopern-Premieren vom internationalen Feuilleton nicht regelmäßig wahrgenommen (im Gegensatz zu jenen im Theater an der Wien).

Schlimm fürs Image

Nach dem Burg-Skandal ist dieser Konflikt an der Staatsoper imagemäßig eine Katastrophe. Dass nun das Kulturministerium den Ball im Haus am Ring zu belassen versucht, ist zu billig. Selbstverständlich ist das auch ein Fall für den Eigentümer. Natürlich geht es jetzt um die Zukunft für das prestigeträchtige Haus. Die entscheidende Frage lautet also nicht: Wer der beiden hat den Schwarzen Peter? Relevant ist nur: Wie kann es künstlerisch möglichst gut weitergehen?

Der Rücktritt von Welser-Möst ist (wenn auch völlig anders gelagert) alles andere als ein Einzelfall, sondern passt in die Tradition im Haus am Ring. Die meisten Dirigenten stolperten – ob als Direktor oder Musikchef – im Amt oder zogen sich selbst zurück.

Worüber Maazel stolperte? Über ein(heute längst übliches) System von Blöcken im Repertoiresystem, das bessere Proben ermöglichte.

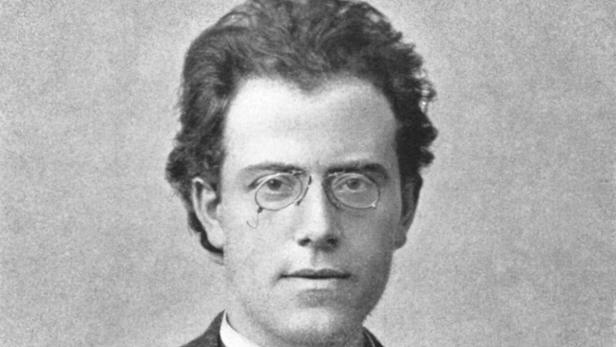

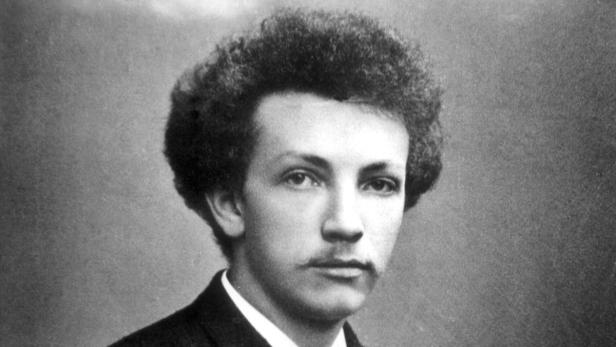

Der Reformer

Der Gründer

Der Karrierist

Ein anderer ebenso: Karl Böhm. Der politisch – höflich formuliert – überaus anpassungsfähige Dirigent war von 1943 bis 1945 für die Geschicke der Staatsoper verantwortlich; nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der Besatzungszeit übernahm Böhm das Amt 1954 erneut. Doch nach zwei Jahren war Schluss. In einem Interview mit Karl Löbl erklärte Böhm, dass er für den Job an der Staatsoper nicht seine internationale Karriere opfern werde. Das war neben den Vorwürfen seiner ständigen Absenz dann doch zu viel.

Der Herrscher

Der Direktor hatte aus gegebenem Anlass kaum Zeit, sich über dieses Meisterwerk zu freuen. Zwar war Dominique Meyer in der Staatsoper, die meiste Zeit verbrachte er allerdings am Telefon. Immerhin muss er dringend Dirigenten finden, die Franz Welser-Möst in dieser Saison ersetzen. Von Dvořáks "Rusalka" hatte Meyer daher wenig.

Das Publikum dafür umso mehr. Denn Dvořáks "lyrisches Märchen" rund um eine Wassernixe, die aus Liebe zu einem Prinzen zur Frau wird und letztlich am Menschsein scheitert, ist im Haus am Ring fast exemplarisch zu erleben.

An seiner Seite: Einspringerin Olga Bezsmertna in der heiklen Titelpartie, welche die Sopranistin vokal sicher und sehr feinsinnig meisterte. Ein gelungenes Debüt, das Lust auf mehr macht.

Dazu kommen noch Günther Groissböck als wie schon bei der Premiere grandioser Wassermann, die tolle Janina Baechle als Hexe Jezibaba, die ausdrucksstarke Monika Bohinec als fremde Fürstin sowie ein top-besetztes, tadelloses Ensemble. Warum es für Dirigent Tomas Netopil auch ein paar Buhs gab, ist nicht nachvollziehbar. Er und das Orchester agierten meist souverän.

Kommentare