TMW-Chef Aufreiter: „Es wäre frech, noch mehr Platz zu fordern“

Ein Highlight im TMW ist die größte Lok, die je in Österreich gebaut wurde: Mit ihren 2.700 PS brachte es die 12.10 aus dem Jahr 1936 auf die Rekordgeschwindigkeit von 154 km/h

Wenn es regnet, strahlt Peter Aufreiter. Denn: „Bei Sonnenschein haben wir am Sonntag 500 Besucher – und bei Regen 3.000. Auch deshalb, weil wir die Wetterprognosen beobachten und auf sie mit gezielter Werbung reagieren.“

Seit Anfang 2020 leitet der Linzer das Technische Museum Wien (TMW). Und im Gegensatz zu anderen Direktoren verliert er kein Wort der Klage. „Im Jänner hatten wir sogar mehr zahlende Besucher als im Vergleichszeitraum 2019, also vor Ausbruch der Pandemie!“ Die Gesamtbesucherzahl war aber um 20 Prozent geringer, weil es viel weniger Gratiseintritte für alle bis 19 Jahre gab: „Es kommen ja nach wie vor kaum Schulklassen.“

Leitet das TMW seit Anfang 2020: Peter Aufreiter

KURIER: Wie lief es 2021?

Peter Aufreiter: Wir hatten 206.590 Besucher – um rund 30.000 mehr als 2020. Das ist zwar nur die Hälfte von 2019, aber wir waren viele Wochen geschlossen. Wenn man die Besucherzahl durch die geöffneten Tage dividiert, kommt man auf etwa 800. Und das ist ohne die Schulklassen nicht schlecht. Wir sind aber auch in einer anderen Situation als die Albertina oder das KHM: Bei uns machen die Touristen normalerweise nur 20 Prozent aus. Auffällig ist zudem, dass es um 6 Prozent mehr Besucher aus Wien gab als 2019. Eben weil man nicht so viel oder so oft weggefahren ist. Der August 2021 war sogar der bestbesuchte in der Geschichte des Hauses.

Das heißt: Budgetär geht es dem TMW eigentlich gut.

Ja. Der geringe Einnahmenentfall wurde uns vom Kulturministerium ersetzt. Wir mussten niemanden kündigen, ganz im Gegenteil, der Personalstand ist sogar größer geworden, weil wir viele neue, vor allem drittmittelfinanzierte Projekte haben.

Sie wollen auch Teile der Dauerausstellung umbauen?

Ja. Österreich ist eine der führenden Nationen in der Holzbautechnik. Daher werden wir die Schwerindustrie verkleinern, um uns diesem Thema widmen zu können. Im Bereich der Metallverarbeitung werden wir Platz für die technischen Grundlagen schaffen. Und in den frei werdenden Bereich im Zwischengeschoß kommt eine interaktive Dauerausstellung zum Klimawandel. Sie wird im Sommer 2023 eröffnet.

Das TMW wird damit ja fast zum Zukunftsmuseum ...

Das ist immer der Ansatz: Wir wollen, ausgehend vom historischen Objekt, aktuelle Phänomene erklären. Und ja, wir richten eben einen „Innovation Corner“ ein. In diesem werden in rascher Folge Ideen der Start-ups präsentiert.

Seit Mitte Dezember ist unter dem Titel „Foodprints“ eine Ausstellung über Ernährung zu sehen. Warum gerade im Technischen Museum?

Mit Salatpflanzen auf dem Balkon wird es sich nicht ausgehen, wir brauchen für die Ernährung industrielle Landwirtschaft. Mit dem Begriff schwingt immer etwas Negatives mit. Oft zu Unrecht! Ein Beispiel: Wir präsentieren Drohnen, die spezielle Schädlinge aufspüren und gezielt nur diese bekämpfen. Das ist viel ökologischer, als wenn man das gesamte Feld mit einem Pestizid besprühen würde. Interessant ist auch die Geschichte: Wo viel Getreide angebaut wurde, hat sich die Mühlen-Technik weiterentwickelt, wo es viel Fischfang gab, die Bootstechnik. Also: Technische Entwicklungen sind oft von der Landwirtschaft ausgegangen. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch mit nachhaltiger Landwirtschaft.

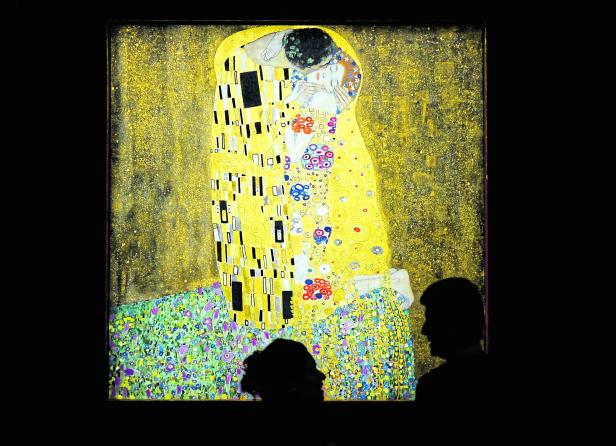

Gustav Klimts „Der Kuss“: Das Belvedere verkauft nun eine digitale Kopie in 10.000 NFT-Einzelteilen – jedes um etwa 1.850 Euro

Das Belvedere verkauft gerade eine digitale Kopie von Gustav Klimts „Der Kuss“ in 10.000 NFT-Einzelteilen – jedes um etwa 1.850 Euro. Wäre ein solches Projekt nicht auch für das TMW lukrativ?

Das Gemälde gehört nicht dem Belvedere, sondern der Republik. Das Museum kann aber nur etwas verkaufen, das es selbst geschaffen hat. Also das Digitalisat. Eine interessante Marketing-Idee. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden keine digitalisierten Objekte verkaufen. Aber wir haben ein Kustodiat für „born digital objects“ gegründet. Wir sammeln endlich digitale Objekte!

Die digitale Welt ist auch schon Jahrzehnte alt…

Wir haben natürlich Computer und Handys gesammelt. Aber nun sammeln wir unabhängig vom physischen Objekt die Software. Denn wenn wir ein Objekt inventarisieren, darf es nicht mehr benutzt werden. Wir wollen es ja möglichst lang erhalten. Interessant für uns ist jedoch die Entwicklung des Betriebssystems oder der Benutzeroberfläche. Das soll auch in 50 Jahren nachvollziehbar sein können. Aber auch wenn wir dann ein iPhone 3 einschalten dürften: Es wird nicht mehr funktionieren. Daraus ergeben sich viele spannende Fragen: Machen wir Screenshots? Bauen wir einen Emulator, der so tut, als wäre er ein iPhone 3? Wie wird das langzeitarchiviert?

Eine Kaisersemmel wird mit der Handgemacht, ist also teuer. Der Ausweg: die Semmelkerbmaschine

Mit diesen Fragen sind ja auch Kunstmuseen befasst, die Videokunst sammeln.

Die eine oder andere Videoinstallation wird sich bald nicht mehr in Betrieb nehmen lassen. Ersetzt man die Röhrenfernseher durch Flachbildschirme? Ist das dann noch das Original? In dem Zusammenhang gibt es viele weitere Fragen: Wie gehen wir mit den Akkus um, die zum Beispiel im iPhone fix verbaut sind? Sie erodieren irgendwann, laufen aus – und sind im Depot ein Gefahrenstoff. Oder: Wie geht man mit Dämmstoffen um, die mit der Zeit zerbröseln? Denn derzeit können wir sie eigentlich nur lichtdicht vakuumverpacken, um sie möglichst lang zu erhalten. Aber eigentlich ist für uns genau dieser Zersetzungsprozess interessant. Wir müssten daher bestimmten Objekten eine Lebensdauer zugestehen. Und wenn sie zerfallen sind, werden sie eben aus der Inventarliste gestrichen. Eventuell muss man für solche Objekte auch das Denkmalschutzgesetz überdenken.

Sie dürfen tatsächlich keine Objekte in Betrieb nehmen? Auch nicht die Automobile?

Auch nicht die Eisenbahnen. Das ist ein großes Problem. Denn wir haben ja viele Lokomotiven verliehen, weil wir gar keinen Platz für sie hätten. Und die Vereine würden natürlich gerne Ausfahrten machen. Aber das geht nicht, weil es sich um denkmalgeschützte Objekte handelt. Es sind daher auch alle Flüssigkeiten ausgelassen.

Quasi mumifiziert. Wäre eigentlich ein umfassendes Verkehrsmuseum sinnvoll?

Man würde es sicher voll kriegen. Auch die ÖBB wissen nicht, was sie mit ihren vielen historischen Objekten tun sollen. Aber es gibt schon mehrere Museen in den Bundesländern. Das ist vielleicht besser als ein zentralisiertes Museum. Was ich mir wünschen würde, wäre das nächst zum TMW gelegene Gleis der Westbahn. Auf diesem könnte man die Lokomotiven und Waggons präsentieren – als Teaser für das Museum. Und das wäre auch eine Aufwertung für das Areal, über das ja schon seit Jahren stadtplanerische Überlegungen angestellt werden. Ich würde dadurch auch mehr Platz hier im Museum bekommen – für innovative Technik.

92 Prozent der Objekte sind im Depot. Brauchen Sie eine Erweiterung?

Wir haben seit dem Umbau vor zwei Jahrzehnten 22.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche – und sind flächenmäßig das größte Museum Österreichs. Es wäre frech, noch mehr zu fordern. Nein, das Museum ist groß genug. Es lässt sich gar nicht mit nur einem Besuch bewältigen. Aber ja, wenn wir ein paar große Objekte anderweitig präsentieren könnten, würde das viel bringen.

Der Linzer, Jahrgang 1974, studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Wien. Zunächst arbeitete er im Sigmund Freud Museum, ab 2005 als Ausstellungsmanager im KHM und ab 2008 im Belvedere.

2015 wurde Aufreiter Direktor der Galleria Nazionale delle Marche in Urbino, der Heimatstadt seiner Frau. Er ist seit Anfang 2020 Direktor des TMW – und sitzt u. a. in der Kommission der EZB zur Neugestaltung der Banknoten.

Kommentare