Balanceakt auf der Kleinbürgerfassade: "Volksvernichtung" im Akademietheater

Man wagt manchmal gar nicht, hinzuschauen.

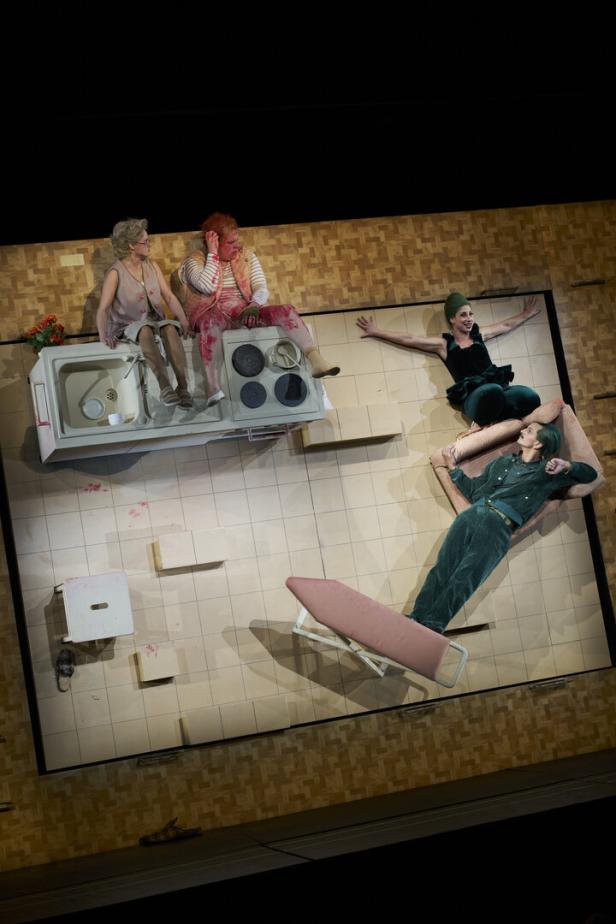

Stefanie Reinsperger – mit roter Halbglatzenperücke und, später, einem wirklich überaus kunstvollen Theaterrotzfaden in der Nase – erklimmt die Abwasch.

Das klingt jetzt mal weniger spektakulär – die sind ja gemeinhin nicht sehr hoch.

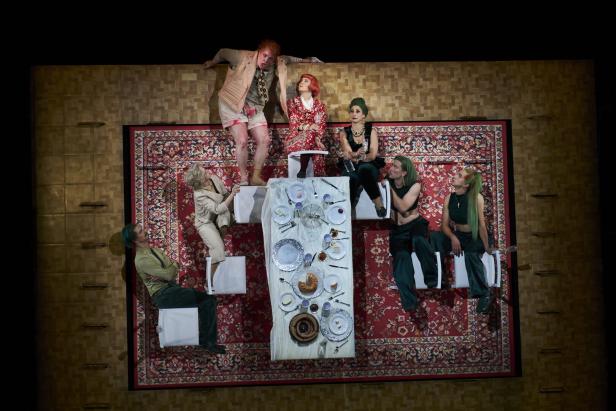

Im Akademietheater aber hängt diese Abwasch fast ganz oben an der Bühnenwand: Die Räume in Werner Schwabs „Volksvernichtung“ sind in die Draufsicht aufgestellt; was sonst am Boden liegt, hängt; was sonst am Boden steht, reicht von der Wand aus Richtung Publikum.

Auf dieser Fassade des Kleinbürgerlichen turnt nun das Ensemble herum – und wer nicht ganz schwindelfrei ist, darf da schon so etwas wie Kontakt-Höhenangst empfinden: Es ist ein für zwei Stunden unterhaltsamer Balanceakt über dem Menschenabgrund, vorangetrieben von einem Austausch von Sprachgewalt, aus dem sich nach und nach die Verzweiflung über uns alle herausschält.

Lebens(un)glück

Frau Wurm (Maresi Riegner) sitzt kampfstrickend auf dem Fauteuil, nämlich wirklich oben drauf, quer auf der Lehne. Und demütigt in dieser wundersam verschobenen Fassade (Bühnenbild: Jessica Rockstroh) mit diesen wundersam verschobenen Schwabschen Wortkaskaden den Herrmann (Reinsperger), ihren (huch) aus der Sünde geborenen kaputten Sohn, der so gern der Künstler Wurm aus der Steiermark werden würde (nein, nicht der), aber natürlich nur in einer Fantasiewelt lebt.

Nebenan träumen die Kovavcics vom Einstieg zum Aufstieg, jeder auf seine Art. Der Vater (der sich großartig um die Hängemöbel herumwindende Sebastian Wendelin) will nach zwei Generationen endlich als Hiesiger gelten, die Töchter (Jonas Hackmann und Tilman Tuppy) versuchen es mit Sex. Die Mutter (Zeynep Buyraç) wiederum ist ganz aufgeganselt, dass die reiche Frau Grollfeuer (Franziska Hackl) die Hausgemeinschaft zur Party lädt.

Auch die aber ist natürlich nur ein Akt der sozialen Gewalt – man kennt das, kaum ist man bei den Nachbarn zu Besuch, vergiften die einen.

Zum Finale sinniert Grollfeuer über die Eckpfeiler Menschsein, Masturbation und Alkohol, mit dem man sich aus der Verzweiflung heraus- und ins Menschliche hineinholen will, vergeblich: Die Leber ist sinnlos, hält Schwab (35-jährig an Alkoholvergiftung gestorben) fest.

Das alles ist eine brutale, witzige, grobe, aber auch tödlich verletzte Bestandsaufnahme dessen, was wir Leben nennen. Zwischen all dem alten Küchengeschirr, der Wohnzimmersitzgelegenheit mit Blick auf den Fernsehapparat, zwischen dem Bügelbrett und dem – so praktisch! – gekachelten Boden fantasiert man sich sein kleines Lebensglück zusammen. Oder auch, wenn es einem besser reinpasst, sein kleines Lebensunglück.

Das besteht, je nachdem, aus Karriere oder Kunst, aus Katholizismus oder Koitus. Wobei klar ist, dass alles davon auch keine Lösung ist.

Felgeabschwung

Der Abend in der Regie von Fritzi Wartenberg ist spektakulär anzusehen; es lohnt sich aber, auch hinzuhören: Das hervorragende Ensemble stellt die Sprache in den Vordergrund, die ja ebenso gekippt ist wie die Bühne, und damit die sichere Perspektive auf die Alltagssprachbehauptungen bricht, in die wir uns retten. Es ist ein Wort-Felgeabschwung in die Gewalt, die hinter verschlossenen Türen brütet, und die sich nur bemerkbar macht, wenn der Kopf der Gemahlin Kovacic beim Geschlechtsverkehr gegen die Wand der Nachbarwohnung donnert.

Das fängt ja gut an, murmelt die Sitznachbarin, als anfangs Reinsperger sich die Schenkel menstruationsrot anmalt. Von den herben Noten bei Schwab – es geht um Hinternauswischen und Töchterbegrapschen, um den missbrauchenden Vormundonkel und den Klassizismus auf allerunterster Ebene – darf man sich hier nicht überraschen lassen. Der Abend aber kippt die Schönheit dahinter ins Sichtfeld: Hackls großer Schlussmonolog ist ein verzweifeltes Plädoyer – wofür eigentlich? Vielleicht: Dafür, die Zerbrechlichkeit hinter der allseitigen Widerlichkeit zu erkennen. Große Zustimmung für alle.

Kommentare