Semmering: Aufstieg und Fall einer Region

Der Semmering lässt Richard Weihs nicht los. Im Vorjahr hat der Wiener Liedermacher und Kabarettist mit "Zertrümmerte Erinnerung am Semmering" ein Buch über die abenteuerliche Geschichte seiner Familienvilla in Breitenstein vorgelegt, an dem er jahrelang geschrieben hatte. Dabei hat er so viel Material zusammengetragen, dass er jetzt einen zweiten Band (Untertitel: "Die kuriose Geschichte einer Kur-Region") nachlegt, der die Geschichte des ganzen Semmerings umfasst – von den goldenen Zeiten um die Jahrhundertwende bis in die schwierige Gegenwart des "Zauberbergs" in den Wiener Alpen.

Reich und schön

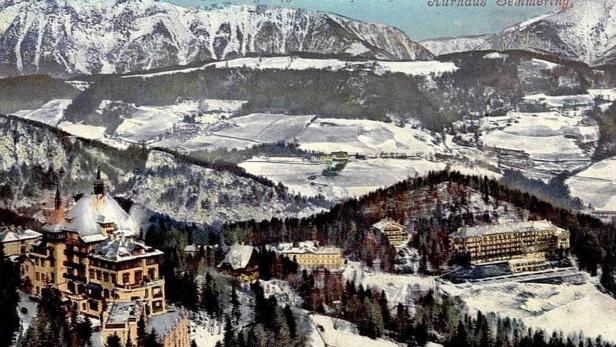

Nach dem Bau der Semmeringbahn 1854 schossen die Villen und Grandhotels auf dem Semmering nur so aus dem Boden. "Wer reich und schön war (oder dafür gehalten werden wollte), begehrte auf der Semmering-Promenade ‚Hochweg‘ gesehen zu werden“, schreibt Weihs. Auf den Hotelterrassen sitzen im Sommer dieselben Leute wie in den Wiener Innenstadtcafés, im Winter ziehen eine Sprungschanze und eine Bobbahn (auf der es gelegentlich zu tödlichen Unfällen kommt) mondänes Publikum an.

Große Teile der Gäste waren jüdisch, sehr zum Ärger der Antisemiten. Als etwa der jüdische Sportklub Hakoah 1935 auf dem Semmering eine Schutzhütte errichtete, wurde dieser zunächst untersagt, ein Restaurant zu führen. Die Behörde begründete das damit, dass die zu "circa 80 Prozent" jüdischen Besucher des Semmerings sonst nur noch dort hingehen würden – als ob die noblen Panhans-Gäste zum Essen auf den Berg gehen würden.

Nach dem "Anschluss" waren die Hotels schlagartig leer, der Großteil der Stammgäste wurde vertrieben oder ermordet. Im Mai 1938 wurden, um wenigstens ein paar Hotelbetten zu füllen, 50 illegale Hitlerjungen mit einem achttägigen "Erholungsurlaub" belohnt. Das Kurhaus wurde zum "Heereskurlazarett" erklärt.

Etwa ein Drittel der Semmering-Villen wurde "arisiert", die Geschichten von rund 50 Häusern, Pensionen und Familien sind im Buch dokumentiert; auch die Schicksale der Bewohner (geflohen, deportiert, ermordet) hält Weihs akribisch fest. Nach dem Krieg zeigt sich ein Muster: Restituiert wird nur widerwillig und weit unter Wert.

Exemplarisch zeigt sich das an der Villa Bündsdorf: Sie wurde „arisiert“ und der Gemeinde überlassen, die dort ein Amtshaus einrichtete. Als der ursprüngliche Besitzer, Fritz Spiegler, nach dem Krieg eine Entschädigung für das inzwischen verscherbelte Mobiliar einforderte, lehnte die Gemeinde mit dem unverschämten Argument ab, er solle sich an die jeweiligen Käufer wenden.

Das Südbahnhotel, erstes Haus am Semmering, im April 1938.

Eine Prise Sarkasmus

Nicht nur die enorme Fülle des Materials beeindruckt, auch die souveräne Art, in der Weihs es aufbereitet: genau, schonungslos – und gelegentlich mit einer Prise Sarkasmus versehen. Als die Nazis die Villa Neumann "arisieren" wollten, mussten sie feststellen, dass der Besitzer sich ihrem Zugriff "in typisch jüdischer Hinterlist durch sein Ableben entzogen hatte".

Richard Weihs: „Zertrümmerte Erinnerung am Semmering. Band 2“, Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, 560 Seiten, 40 Euro

Kommentare