"Rosenkavalier" in Zürich: Helnweins Farbenpracht und ein Plädoyer gegen Machtmissbrauch

Gut Ding braucht Weile, heißt es immer wieder. In diesem Fall waren es 20 Jahre, ehe in Zürich Großes entstehen konnte. Aber was sind schon 20 Jahre im Opernbusiness, das zumeist Jahrzehnte braucht, bis sich etwas ändert.

Vor 20 Jahren gab es an der Oper in Los Angeles eine Premiere des „Rosenkavalier“ von Richard Strauss. In der Ausstattung und nach dem ästhetischen Konzept des Wiener Künstlers Gottfried Helnwein, inszeniert von Maximilian Schell. Zwei Jahre später wurde die Produktion auch in Tel Aviv gezeigt, bald danach schien sie das Schicksal zahlreicher aufwendiger Opernproduktionen zu ereilen, nämlich der Tod im Depot.

Zum Glück war in Los Angeles eine junge Dame namens Lydia Steier an einem Abend im Publikum und von der Arbeit Gottfried Helnweins fasziniert. Mittlerweile zählt sie zu den gefragtesten und meistgefeierten Regisseurinnen (zuletzt beim "Tannhäuser" in Wien), seit Jahren trug sie die Idee mit sich herum, diese Produktion einmal zu überarbeiten, also neu zu inszenieren, mit einem völlig anderen Zugang, also weiblicher, als das wohl bei Maximilian Schell der Fall gewesen war.

Bei Matthias Schulz, dem neuen Chef des Opernhauses Zürich, fiel diese Vision auf derart fruchtbaren Boden, dass er nun seine Intendanz sogar damit eröffnete. Also nicht nur damit, sondern auch mit einem Liederabend von Elīna Garanča, den er selbst am Klavier begleitete; darüber hinaus mit einem eigens in Auftrag gegebenen Stück namens „Wie du warst! Wie du bist!“, das im Bernhard Theater, untergebracht in einem Zubau des Opernhauses, uraufgeführt wurde; mit einer Nacht der offenen Tür, bei der Besucher in Luftmatratzen auf der Bühne schliefen und vom Opernhaus Zahnbürsten bekamen; mit einer Art Opernvolksfest also, wie man es von anderswo nicht kennt.

Was nun den „Rosenkavalier“ betrifft, lässt sich einleitend und grundsätzlich sagen: Die Idee, optisch attraktive Produktionen einer Frischzellenkur zu unterziehen, zeitgemäß zu inszenieren, heutig zu interpretieren, könnte und sollte vielleicht sogar Schule machen. In Wien gäbe es Material für die nächsten 20 Jahre. Das traditionelle Opernpublikum ist nicht irritiert, weil die Aufführungen ja weiterhin klassisch und wie gewohnt aussehen. Und bei näherer Betrachtung kann man etwaige szenische Brillanz entdecken. So wäre Oper heutig und museal gleichermaßen, was Teile des Publikums bestimmt goutierten.

300 Kostüme hat Helnwein für den „Rosenkavalier“ entworfen und die meisten davon nunmehr neu schneidern lassen. Das Ergebnis ist ein Fest des wienerischen Rokoko mit gigantischem Aufwand, einer Mischung aus historischer Präzision und enormer Fantasie, ein blaues, gelbes und rotes Farbenmeer, das die Augen genauso füttert wie die Musik von Richard Strauss mit ihren Girlanden, Verzierungen, mit ihrer ausladenden Üppigkeit die Ohren. Diese Optik trifft den Kern dieser Werkes zumindest so sehr wie die Otto-Schenk-Produktion in Wien - eine Oper wie aus dem Bilderbuch des alten Wien, dessen wahres Gesicht sich hinter einer Fassade versteckte.

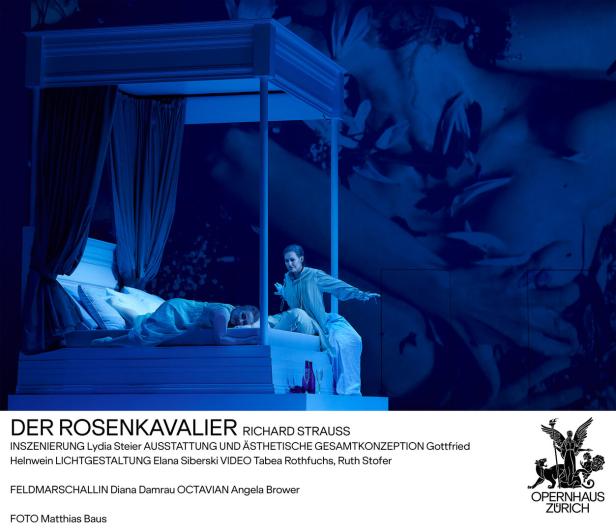

Das Bühnenbild wiederum ist reduziert, zeigt anfangs vor allem ein Bett, dann eine drehbare Stiege im Palais des Faninal und letztlich eine Wunderkammer, die fahrbaren Wände schaffen jeweils passende Räume.

Helnwein’sche Totenköpfe sieht man kaum, nur ein paar auf einem Luster und auf den Kostümen des Intrigantenpaares. Und beim Marschallin-Monolog lässt er die Sängerin Diana Damrau auf zwei riesigen Video-Installationen altern und zum Totenschädel werden. Ein starkes Bild über die Vergänglichkeit, eines der zentralen Themen des „Rosenkavalier“.

„Ich mag es nicht, wenn bildende Künstler ihr eigenes Werk über eine Oper stülpen“, sagt Helnwein beim Gespräch mit Ihrem Rezensenten. „Ich habe größten Respekt vor diesem Stück, es bedeutet mir als Wiener sehr viel, und ich wollte alles aus dem Libretto heraus entwickeln.“ Das ist ihm fabelhaft gelungen.

Lydia Steier wiederum klopft die Oper auf ihre inhaltliche Kompatibilität mit unserer Zeit ab, entlarvt den schrecklichen Machismus des Ochs wesentlich besser als ihre Vorgänger und analysiert die jeweiligen Rollen der Frauen besonders klug. Die Überreichung der silbernen Rose etwa wird durch Octavian widerwillig und lustlos absolviert, was inhaltlich völlig nachvollziehbar - und extrem lustig - ist.

Die Demütigung des Ochs im dritten Aufzug vollzieht sich in einem Sado-Maso-Setting, was die wienerische Maskerade doch ziemlich überhöht, aber nicht aus der Luft gegriffen ist, weil er ja auch im Libretto die Hosen runterlässt.

Die Personenführung von Steier ist exzellent, sie wertet des Figur des Leopold (der uneheliche, offenbar geknechtete Sohn des Ochs) enorm auf, das Timing ist geradezu perfekt, sie vertraut der Musik und hält sich zum Beispiel bei der Sängerarie, die vom Bett der Marschallin aus ertönt, völlig zurück.

Einen derart feministischen und überzeugenden „Rosenkavalier“ wird man anderswo vergeblich suchen. Ein mächtiges Plädoyer gegen Machtmissbrauch und männliche Übergriffe, die ja im Bereich der klassischen Musik heftiger waren/sind als anderswo.

Passend zu diesem Zugang hat Intendant Schulz auch das Dirigat in die Hände einer Frau gelegt, nämlich jene von Joana Mallwitz. Dass man eine weibliche Doppelführung bei einer Opernproduktion immer noch erwähnen muss, ist eigentlich traurig.

Mallwitz setzt mit dem guten, klanglich sogar sehr guten Orchester auf Tempo und Power, manches ist zu kraftvoll und laut, die lyrischen Passagen bezaubern, der wienerische Ton wird durchaus getroffen. Sie ist offenkundig eine ähnliche Präzisionistin wie Steier.

Gesungen wird großteils erstklassig, allen voran von Angela Brower als berührendem Octavian mit schönem Timbre und enormer Spielfreude; von Diana Damrau als lyrischer, elegant phrasierender Marschallin; und von Günther Groissböck als mächtigem, wortdeutlichem Ochs, der von Steier wunderbar geführt wird. Emily Pogorelc hat als Sophie viel Luft nach oben, Bo Skovhus bewältigt die Partie des Faninal solide, Christiane Kohl als Leitmetzerin und Nathan Haller als Valzacchi führen das große Ensemble kleinerer Rollen famos an.

Standing Ovations für diesen „Rosenkavalier“. Zürich spielt wieder eine größere Rolle auf der Opernlandkarte. Auch in Zukunft programmatisch mit starken Österreich-Bezügen.

Kommentare