Auf den Ruinen der Moderne: Künstler Rob Voerman in Salzburg

Wir blicken von einem erhöhten Punkt auf Manhattan. Einige bekannte Wolkenkratzer sind zu erkennen. Doch das Hochhaus, das uns scheinbar diese Aussicht beschert, ist aus einfachen Brettern zusammengeschustert. Nebenan steht noch so ein Mega-Bretterverschlag, die meisten Fenster scheinen aber mit Platten zugenagelt worden zu sein.

„Worldviews“ heißt diese großformatige Grafik des niederländischen Künstlers Rob Voerman, die im Museum der Moderne am Salzburger Mönchsberg zu sehen ist (bis 15. März 2026). Sie gibt auch teilweise das Weltbild wieder, dem das hier ausgebreitete Werk entspringt: In diesem sind Fortschrittsvisionen, die einst ein endloses „Schneller-Höher-Weiter“ in Aussicht stellten, an ihr Ende gelangt, und die Menschheit ist dazu übergegangen, sich mit Mitteln der Bastelei in den Überresten der Zivilisation einzurichten – neben Pflanzen, Tieren und anderen Organismen, die da so herumwuseln.

Nach der Zivilisation

Nun sind dystopische Visionen beileibe keine neue Erfindung, und in der Tat nimmt Voermans Werk, das neben Grafiken und Skulpturen auch begehbare Kleingebäude, Modelle und digital manipulierte Fotos umfasst, eine seltsame Zwischenposition ein: Es steht mit einem Bein in der Science-Fiction und nimmt Elemente aus Kino und Game-Design ebenso auf wie Anleihen aus Architektur und Bühnenbild.

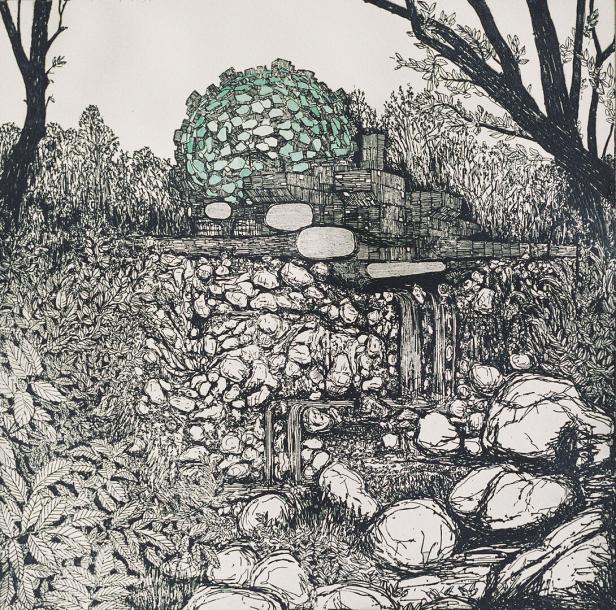

Was Voerman dabei von der sogenannten Ruinenpornografie abhebt, ist sein bewusstes Reflektieren dessen, was in dem Feld bereits gedacht und gemacht wurde: Etliche der Werke in Salzburg zitieren ganz bewusst moderne Architektur-Utopien, etwa von Frank Lloyd Wright, Le Corbusier oder Buckminster Fuller.

Geistesverwandte

Viele weitere Geistesverwandte kann man sich dazudenken – etwa die wandernden Gebäude der Gruppe Archigram oder die Visionen der Österreicher Max Peintner oder Walter Pichler aus den 1960er-Jahren. Sie bilden auch die Brücke zu der ans Museum angedockten Generali Foundation, die den Niederländer bereits 2009 erstmals präsentierte.

Doch auch wenn die Schau in einer Sektion direkt auf diese Verbindungen hinweist, bleibt doch das Verhältnis Voermans zu den Visionären der Vergangenheit uneindeutig: Während der Künstler von großmännischen Ideen, der Welt eine Ordnung aufzudrücken, sichtlich wenig hält, bauen seine wuchernden und wabernden Gebilde doch auch auf Ideen auf, die seit den 1960er-Jahren kursieren.

Republik als Bastelstube

Aus komplex verstrebten Stäben gebaut und teils wie in einem Spinnennetz an Schnüren hängend, greifen Voermans Konstrukte die Idee einer „organischen“, gewachsenen Architektur auf. Sie nutzen auch Elemente von improvisierten Bauweisen, wie sie im globalen Süden üblich sind: Was der Westen oft abschätzig beäugt, wird so aufgewertet.

Dabei wirken Voermans Werke dann am stärksten, wenn sie imaginieren statt zu illustrieren: Wenn die Wände eines Pappendeckel-Modells nach Le Corbusier auch noch mit Graffiti verziert werden, wirkt das schon sehr gewollt trashig.

Doch anders als frühere Visionäre, denen eine gewisse Abgehobenheit nur recht war, versteht sich Voerman auch als Kommentator aktueller Vorgänge. Und so betritt man am Ende eine Art Höhle, die den Titel „die Republik“ trägt und mit einer Collage aus echten und falschen Medieninhalten verziert ist (der Schriftzug „Trump“ und „Kyiv“) sticht hervor. Im Inneren darf das Publikum dann selbst Objekte basteln. Für die Zukunft.

Kommentare