"Black Tea": Eine Liebesgeschichte zwischen Kontinenten

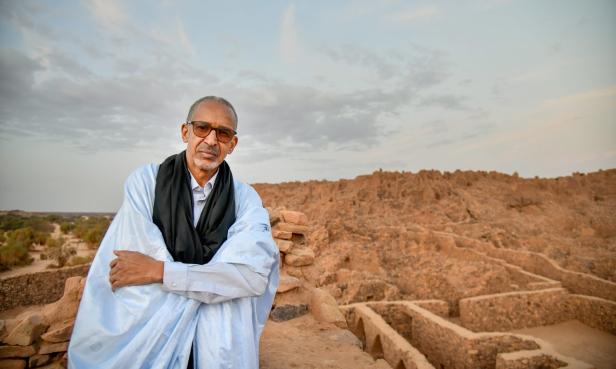

Der Regisseur Abderrahmane Sissako ist einer der bekanntesten Filmemacher aus dem subsaharischen Afrika. Geboren 1961 in Mauretanien, übersiedelte seine Familie kurz nach seiner Geburt nach Mali, das Herkunftsland seines Vaters. Sissako studierte später in Moskau – damals noch Sowjetunion – Film, ehe er sich in Paris niederließ.

Sein Drama „Das Weltgericht von Bamako“ (2006) ist ein zentrales Werk des panafrikanischen Kinos und handelt von einem fiktiven Prozess der afrikanischen Zivilgesellschaft gegen Weltbank und Internationalen Währungsfonds.

Mit seinem später für einen Oscar nominierten Film „Timbuktu“ (2014) wurde er in den Wettbewerb von Cannes eingeladen, seine jüngste Arbeit „Black Tea“ (ab Freitag im Kino) lief 2024 auf der Berlinale. Globalisierung und Kolonisierung, Migration und Exil zählen zu seinen bestimmenden Themen.

Die Braut sagt „Nein“

„Black Tea“ beginnt mit einem Nein. Eine junge Braut in Weiß namens Aya steht in dem westafrikanischen Land Elfenbeinküste vor dem Standesbeamten. Gefragt, ob sie den Mann neben ihr zu ihrem Gatten nehmen will, sagt sie zum Schrecken der Hochzeitsgäste „Nein“.

Kurze Zeit später befindet sich Aya bereits in China, genauer gesagt in einem Stadtteil der südlichen Stadt Guangzhou, der aufgrund der vielen Einwanderer aus Afrika auch Chocolate City genannt wird. Dort beginnt Aya, die wundersamerweise plötzlich Mandarin spricht, in einem Teegeschäft zu arbeiten. Ihr chinesischer Chef weiht sie in die Zeremonie der Teezubereitung ein – und zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Beziehung.

Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Paar liege schon lange zurück, erinnert sich Abderrahmane Sissako im Gespräch mit dem KURIER. Bereits in seinem Film „Reise ins Glück“ aus dem Jahr 2002 gab es eine Szene, in der eine afrikanische Frau und ein chinesischer Mann miteinander essen.

„Die Welt besteht aus den Begegnungen sehr unterschiedlicher Menschen. Alles ändert sich, nichts steht still“, sagt Abderrahmane Sissako. „Wenn man sich vor Veränderungen fürchtet, macht einen das nur schwächer. Aber Bewegungen ganzer Völker gab es schon immer, das schafft neue Identitäten. Meine Hauptfigur Aya findet Kraft, weil sie sich auf ihre neuen Lebensumstände einlässt.“

Tatsächlich wird China für die junge Frau, die sich einer unglücklichen Verheiratung in ihrer Heimat entzieht, zu so etwas wie eine Traumlandschaft. Obwohl mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert, kann sie sich emanzipieren.

Positive Utopie

Die langen wirtschaftlichen und nicht immer reibungsfreien Beziehungen, die zwischen Afrika und China bestehen, rückt Abderrahmane Sissako bewusst in den Hintergrund und übertaucht sie mit einer Art positiver Utopie.

Seine Bilder sind von beinahe unwirklicher, artifizieller Schönheit. Die Konflikte zwischen den beiden Liebenden entstünden nicht vordergründig deswegen, weil sie Afrikanerin und er Chinese sei, meint Sissako, sondern „weil sie beide erwachsene Menschen mit einer Vergangenheit sind, die sie wechselseitig zu verstehen versuchen“.

Die Magie des Kinos

Dass sich seine ästhetisierende Erzählweise stark von der Wirklichkeit abhebt, störe ihn überhaupt nicht, so der Regisseur: „Mein Film ist Fiktion und keine Doku.“

Zudem erhielt er keine Drehgenehmigung in China, sondern musste seine Produktion nach Taiwan übersiedeln; ein Grund mehr, viele Szenen nachts und im Dunklen spielen zu lassen – was die traumhaften Qualitäten von „Black Tea“ noch verstärkt: „Das ist die Kraft und Magie des Kinos.“

Kommentare