Die omnipräsente Künstlerin: Marina Abramović auf Zwischenstopp in Wien

„Mein Zeitplan ist verrückt! Aber ich bin wie eine Soldatin: Wenn ich regelmäßig schlafe und esse, kann ich mit allem umgehen.“

Erst diese Woche hatte Marina Abramović Zeit, ihre eigene Werkschau in der Albertina Modern in Wien zu sehen: Die Eröffnung im Oktober war mit der Premiere ihres jüngsten Großprojektes, dem vierstündigen, opernhaften Stück „Balkan Erotic Epic“ in Manchester, zusammengefallen. Und nun: Eröffnung einer Ausstellung in der Galerie von Ursula Krinzinger, ihrer Mitstreiterin seit Anfangstagen. Ein ausverkaufter Vortrag im Künstlerhaus-Kino. Ein Event mit Mäzenen. Und ein Gespräch mit einer kleinen Runde von Journalistinnen und Journalisten, darunter dem KURIER.

Lange Dauer

Die professionelle Organisation, die für ein solches Pensum nötig ist, scheint auf den ersten Blick mit Abramovićs künstlerischer Idee im Widerspruch zu stehen: Denn in deren Kern steht die Präsenz im Hier und Jetzt, und zwar über lange Zeit.

„Wenn du etwas sehr lange machst – drei Stunden, vier Stunden, Tage, Monate – wird die Performance selbst zum Leben“, sagt Abramović. „Man zeigt sein wahres Selbst, seine Erschöpfung, seine Verletzlichkeit. Und das schafft die Verbindung zum Publikum.“

Die Performance „The Artist Is Present“ im New Yorker MoMA (2010) schien der Gipfel dieser Entwicklung zu sein. Im ersten Saal der Albertina-Schau sind die Gesichter der Menschen zu sehen, denen die Künstlerin während zweieinhalb Monaten täglich still gegenübersaß. Alle ließ Abramović dokumentieren, es gebe mehr als 700 Stunden Videomaterial, erzählt sie. Festgehalten ist auch jener Moment, an dem die Künstlerin selbst emotional wurde, als sich Ulay, ihr ehemaliger Partner, vor sie setzte.

Verschmelzung

Die intensive Beziehung zwischen dem als Frank Uwe Laysiepen geborenen Deutschen und der in Serbien geborenen Abramović führte zu einigen Hauptwerken der Performancekunst. Abseits davon blieb Ulay, der 2020 starb, verhältnismäßig unbekannt.

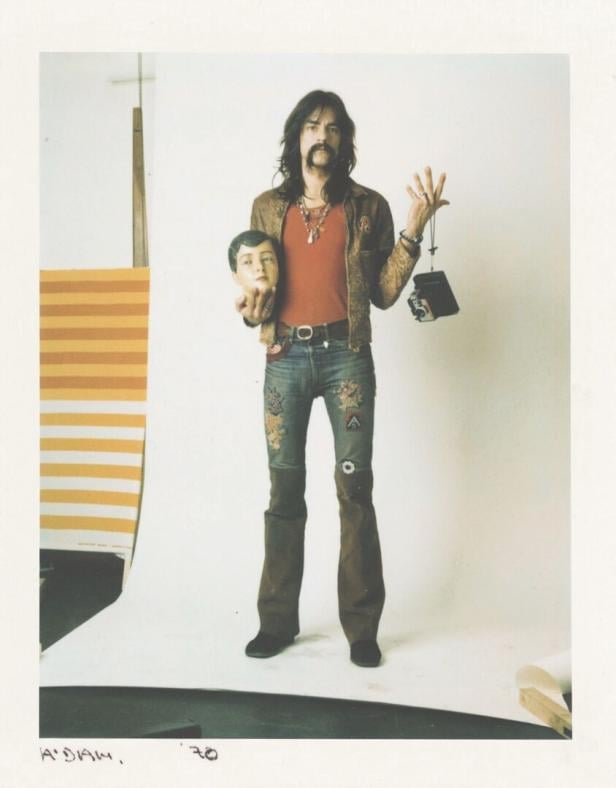

Bis 19. Dezember zeigt die Galerie Charim in der Dorotheergasse nun eine aufschlussreiche Ausstellung, die seinem Werk gewidmet ist: Zu sehen sind Selbstinszenierungen, in denen der gelernte Fotograf – teils mit seinem Freund Jürgen Klauke – seine Geschlechteridentität verwischte. Ausgestellt ist auch eine als Partezettel gestaltete Postkarte, mit der Ulay 1974 seinen „Abschied als einzige Person“ bekannt gab.

Mit Abramović verschmolz der Künstler in der Folge zu einem Wesen: die „symbolische Entstehung eines Hermaphroditen“ sei das Ziel gewesen, erklärte er später.

Tatsächlich teilen Abramović und Ulay denselben Geburtstag: den 30. November. Exakt an diesem Tag wird die Künstlerin nun in Ljubljana eine Schau eröffnen, die die gemeinsame Arbeit von 1976 bis 1988 Revue passieren lässt.

„Liebe, Hass, Alles“

„Diese Beziehung hatte alles – Liebe, Hass, Verzeihung“, sagt Abramović im Gespräch. „Wir konnten diese Ausstellung aber erst jetzt, nach Ulays Tod, machen. Seine Witwe und ich haben eine gute Beziehung zueinander. Ansonsten hätten wir wohl bis aufs Blut gekämpft.“

Ulay und Abramović hatten 2015/’16 vor Gericht um die Rechte an gemeinsamen Arbeiten gestritten, am Ende galt die Künstlerin die Ansprüche ihres Expartners ab. Erst 2018 kam es im Rahmen eines Doku-Projekts zur Aussöhnung, erzählt Sydney Fishman, die die aktuelle Schau in der Galerie Krinzinger in Wien kuratierte. Auch in dieser geht es um das Nachleben eines intensiven Moments – der Performance „Thomas Lips“, die 1975 in Ursula Krinzingers damaliger Galerie in Innsbruck stattfand.

Wer darf dokumentieren?

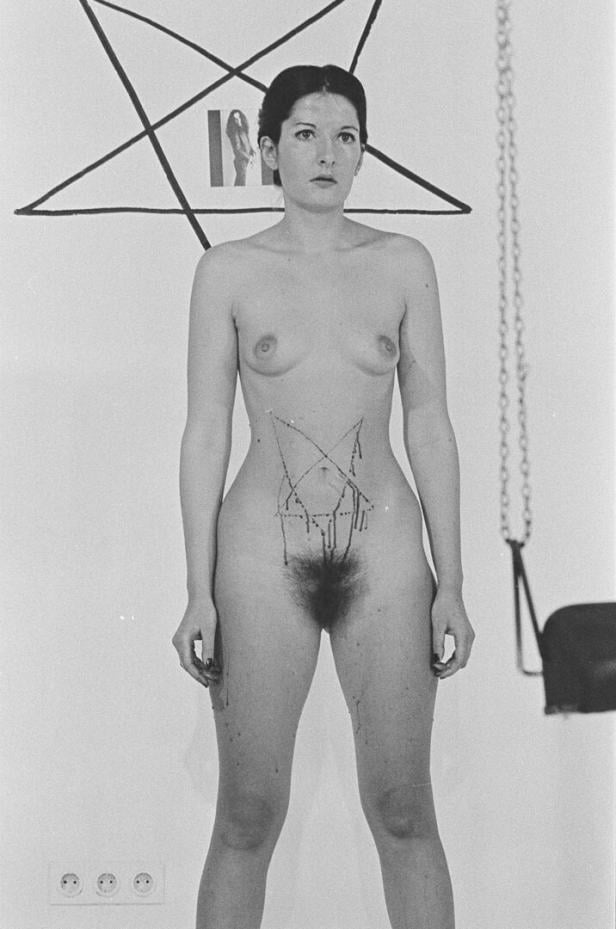

Die Performance selbst war ein extremes Ritual, bei dem die Künstlerin einen Kilo Honig aß, einen Liter Wein trank, sich einen kommunistischen Stern in den Bauch ritzte und sich blutend auf ein Kreuz aus Eisblöcken legte, während sie über sich einen Heizstrahler schweben ließ.

Fotografiert wurde das Ereignis von Fritz Krinzinger, dem Mann der Galeristin. Seine Bilder tauchten laut Fishman erst kürzlich wieder auf – und sind jetzt, neben einer rekonstruierten Bühnensituation, Stoff der Ausstellung.

Dass die Fotos nun Teil des Abramović-Kanons werden, ist nicht unbedeutend. Denn die Künstlerin führt ein strenges Regiment darüber, welche Bilder ihrer Arbeit gemacht und gezeigt werden.

„Es gibt keinen anderen Weg“, sagt sie, darauf angesprochen. „Wenn jeder, der bei einer Performance dabei ist, eine Kamera hätte, hätten wir ein Durcheinander und sehr vulgäre Bilder des Stücks. Ich arbeite seit 30 Jahren mit demselben Fotografen, und jedes Bild wird von mir freigegeben.“

Prominenz und Askese

Zugleich hat kaum eine Künstlerin heute mehr Medienpräsenz als Abramović – gerade in sozialen Medien. 2019 ließ sie obendrein einen „Avatar“ anfertigen, sodass Besucher mit Datenbrille die Künstlerin so erblicken können, als stünde sie im Raum: „Ich habe dieses unglaubliche System entwickelt, um dir beizubringen, im Moment präsent zu sein“, sagt sie.

Bildzensur und Bilderflut, Präsenz und Telepräsenz, Kontrolle und Kontrollverlust: Marina Abramović scheint all diese Widersprüche zu vereinen. Nach ihrem Tod, sagt sie, solle man in Belgrad, Amsterdam und New York je einen Sarg bestatten. Nur in einem wird der „echte“ Körper Abramovićs liegen. Tatsächlich gibt es jetzt schon mehrere Versionen von ihr.

- Bis 1. März 2026 ist die Abramović-Werkschau in der Albertina modern in Wien zu sehen.

- Die Galerie Krinzinger (Seilerstätte 16, 1010 Wien) zeigt bis 18. Februar die Dokumentation der Aktion „Thomas Lips“ von 1975.

- Die Werkschau von Ulay ist bis 19. 12. in der Galerie Charim (Dorotheergasse 12, 1010 Wien) zu sehen.

- Die Schau „Art Vital – 12 Years of Ulay & Marina Abramović“ läuft von 30. 11. 2025 bis 3. 5. 2026 in der Cukrarna Gallery in Ljubljana (SLO).

- Eine Ausstellung zum Opus „Balkan Erotic Epic“ ist ab 15. 4. 2026 im Berliner Gropiusbau angekündigt.

- Parallel zur Kunstbiennale zeigt die Galleria dell’Accademia in Venedig ab 6. 5. 2026 eine neue Schau.

- Die Bühnenproduktion „Balkan Erotic Epic“ gastiert im Jänner in Barcelona und im Oktober in Berlin.

- Im November sollen Teile der Albertina-Schau in der Galleria dell'Arte Moderna Rom mit interaktiven Elementen kombiniert werden.

- Ihren 80. Geburtstag will Abramović im November 2026 spektakulär in der Park Avenue Armory in New York feiern.

Kommentare