Opernpremiere "Roméo et Juliette“ in Wien: Julia stirbt am Verbrennermotor

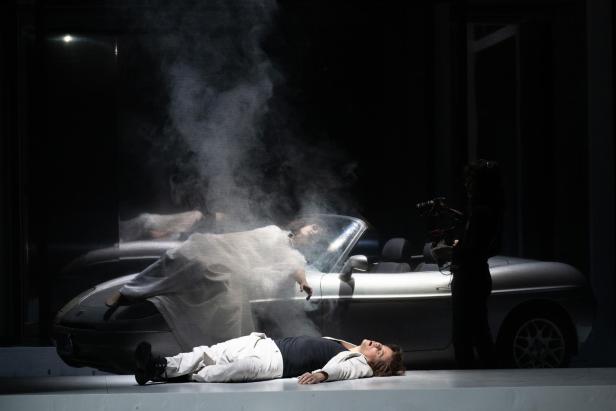

Reichtum macht nicht glücklich, hier sogar im Gegenteil: Am Schluss ist es der Luxussportwagen in der Villengarage, der mit seinem Auspuffgift Julia ihrem Romeo in den Tod folgen lässt.

Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im MusikTheater an der Wien (Halle E im Museumsquartier)

Das kann mit den Elektroautos von heute nicht mehr passieren, aber in der Halle E entspinnt sich bei der Premiere von Charles Gounods „Roméo et Juliette“ des MusikTheater an der Wien das klassische Liebesdrama in einer Ära, in der man noch auf Verbrennermotor, Tarantino-Filme und Nirvana-Grunge abgefahren ist: in den derzeit ordentlich nostalgieverklärten 1990er-Jahren.

Die Capulets sind diesfalls eine Filmmogulfamilie; Julia ist ein Kinostar, man liebt und bekämpft einander in den Hügeln Hollywoods und der dortigen Reicheleute-Architektur, ein sich drehendes Glas- und Eckenbühnenbild.

Regisseurin Marie-Eve Signeyrole setzt dafür, irgendwie adäquat, auf viele Regieversatzstücke, die in den 1990ern die Bühnen eroberten: Romeo (Julien Behr) und Julia (Mélissa Petit) sind Society-Stars und werden von Kameras in Großaufnahmen auf Leinwände übertragen, das Publikum von Autoscheinwerfern geblendet, man pafft nicht nur Zigaretten, sondern die Variante mit dem lustigen Kraut, das gerade in Deutschland legalisiert wurde. Tybalt stirbt beim „Fast & Furious“-Autorennen.

Das hat man alles schon vielfach gesehen, längst hat man sich als Operngeher entschieden, so etwas zu mögen – oder nicht. Übertrieben wird die Nostalgieshow dann, wenn zwischen den Akten pseudomutig Popsongs von damals eingespielt werden: Nirvana und die Cranberries sind zwar super, aber die Ohren auf Gounod gestimmt.

Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im MusikTheater an der Wien (Halle E im Museumsquartier)

Julia weiß, was sie will

Das Interessanteste des Abends ist die Julia. Petit gibt nicht die übliche ätherische Jungfrauenfantasie, die der Verführung Romeos erliegt, im Gegenteil. Während sie der gefühlsverliebte Jüngling draußen anschmachtet, hat Julia drinnen, in ihrem Schlafzimmer, ein bisschen weichgezeichneten Gruppensex.

Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im MusikTheater an der Wien (Halle E im Museumsquartier)

Bei der Balkonszene ist nicht Julia die Unnahbare oben, sondern Romeo der, der vom Balkon nicht runterfindet. Diese Julia mit Handlungsmacht und Eigenleben ist stimmig – und zeitgemäß.

Musikalisch wurde unter dem Dirigenten Kirill Karabits leider viel liegen gelassen, man weiß, dass das ORF Radiosymphonie-Orchester das längst besser, weniger schroff und viel dringlicher kann. Petit und, mit manchen Abstrichen, auch Behr singen das Liebespaar derart, dass man ihnen gern über die 200 Minuten zuhört. Der Arnold Schoenberg Chor gibt, durchsetzt mit coolen Statisten, überzeugend Party People und Hochzeitsgesellschaft.

Am Schluss weiß man wieder, dass die 90er auch regiemäßig wahrlich keine tolle Zeit waren.

Kommentare