"Luisa Miller" an der Staatsoper ausgebuht: Endstation Floridsdorf

Vielleicht ist die Straßenbahnstation am Bahnhof Floridsdorf wirklich der allerbeste Ort, um zu trauern.

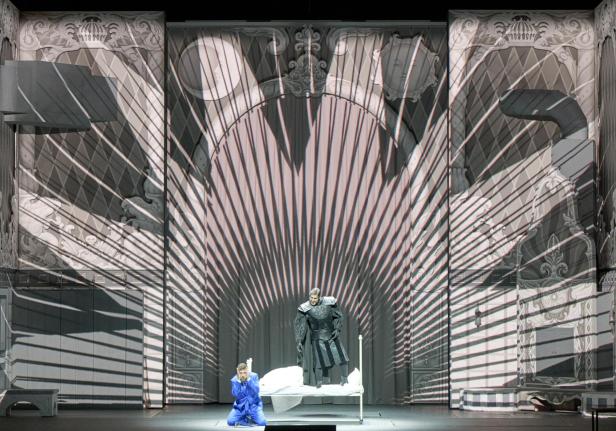

Dort treffen sich die Straßenbahnlinien 26 und 27 und der Bus 29A auf ihren Wegen Richtung Stadtgrenzen. Und dort sitzt Miller und blickt zurück. Auf den Tod seiner Tochter Luisa, auf die Intrige, die dazu geführt hat. Zur Ouvertüre sieht man das Begräbnis Luisas, die Station bleibt über die gesamte, am Schluss herzhaft ausgebuhte Neuinszenierung von Verdis wenig gespieltem Werk auf der Bühne der Wiener Staatsoper stehen. Endstation Floridsdorf, auch für diesen Versuch der Wiederetablierung von „Luisa Miller“.

Lifestyle-Vollzeit

Rodolfo hat sich, wohl ermattet von den Mühen des Reich-und-Mächtigseins, der Lifestyle-Vollzeit hingegeben: Er arbeitet in der Firma seines Vaters. Dort tragen die Mitarbeiter Dienstgewand, mit dem man eigentlich nur in Videospielen Karriere machen kann, bunte Hosenträgerhose, Schirmkappe, später einen jener viereckigen Riesenrucksäcke, in denen gemeinhin auf gefährlichen Wegen Essen ausgeliefert wird.

Super Rodolfo nun hat sich, nicht standesgemäß, was auch immer das in diesem Kontext heißt, verliebt, in Luisa, die ebenfalls in dem vermeintlichen „Arbeiterparadies“ tätig ist, das der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Grigorian in grellem Gelb dem Publikum entgegenwirft. „Kolchose und Liebe“ also, sehr frei nach Schiller. Super Rodolfos Kontrahent Wurm ist, natürlich (hier wohnt immer das Böse), mittleres Management.

Später, als sich der mächtige Fabriksbesitzer Walter und sein Diener Wurm vom Pöbel vorgeführt fühlen, sperrt die Firma – die Rache der Reichen ist die Redundanz – zu. Was dort eigentlich hergestellt wurde, wird nicht verraten, Opernemotionen sind es aber jedenfalls nicht: Die große Fehlstelle des Abends ist nicht die Modernisierung an sich, das kann man schon machen, jedenfalls wie hier mit einer jener Zombieopern, die immer wieder belebt werden sollen, was aber nie nachhaltig gelingt. Vielmehr fehlt die Emotion, und daran scheitert der Abend.

Sänger, allein zu Hause

Es geht immerhin um Liebe und Erpressung und Betrug und so, Opernsachen halt. Bei denen kann und muss es zwischen den Sängerinnen und Sängern knistern, knallen, krachen. Hier aber üben sie sich zuallermeist in einem kaum kaschierten Parallelsingen an der Rampe, weg vom Gegenüber. Man hat auf die Interaktion vergessen und die Sängerinnen und Sänger mit ihren Auftritten allein gelassen.

Das sollte man nicht.

Nadine Sierra gelingen trotzdem berührende Momente, auch wenn ihr finales Outfit dann schon so sehr nach konzertanter Aufführung aussieht, dass man sich denkt, wäre vielleicht eh besser gewesen. Schön führt sie die Stimme, ein Highlight des Abends, wenn auch momentweise etwas zu streng im Ausdruck, während sie gestisch im Beschwören verbleibt, wo andere Emotionen verlangt wären. An entscheidenden Stellen fehlt ihr ein dramatisches Gegenüber, insbesondere in der großen Erpressungsszene. Man denkt sich, für diesen weichgespülten Wurm (Marko Mimica fehlt das Intrigenhafte ebenso wie die Dringlichkeit) würde man keine Überstunde machen, und schon gar nicht das Todesurteil der eigenen Liebe unterschreiben.

Wenn ich sie nicht haben kann, dann auch kein anderer

Freddie De Tommaso hat Sachen an wie das erwähnte Super-Mario-Outfit, eine stilisierte römische Uniform in Gespensterweiß und ein ebenso weißes Walle-Nachthemd und singt trotzdem ansprechend. Sein „Quando le sere al placido“ geht ans Herz.

Wobei man sagen muss: Nur hierhin. Denn ins Hirn darf man diese Arie nicht lassen, was an dem Abend erstmals auf ein Problem hinweist, das sich am Ende zuspitzt: Wer eventuell durch das Gebotene nicht in jenen emotionalen Hochzustand verschafft wird, in dem das Mitdenken ausgeschaltet wird, der resümiert hier eine Oper, die eigentlich übel aufstößt. Denn Rodolfo reißt Luisa in der schrecklichen „Wenn ich sie nicht haben kann, dann auch kein anderer“–Manier in den Tod, die man aus den Nachrichten kennt. Das ist eigentlich nicht tragisch, sondern toxisch. Dass Luisa ihm das auch noch dankbar verzeiht, bleibt rätselhaft.

Die längste Stretchlimousine der Welt

Ein gutes Stichwort! Man darf hier quasi Regiesudoku mitspielen: Wer herausfindet, wie sich das alles zu einer Interpretation summiert, hat gewonnen. Wie also passt das Skelettballett (Rodolfo hat einen schweren Traum) zu den Herzerlluftballons (es geht um die Liebe!)?

Warum trägt Wurm ein Namensschild (okay, keine Ahnung), warum geht Rodolfo nach dem ersten Eifersuchtsausbruch Richtung Wurm ins Bett und zieht sich dort die Decke über den Kopf (verständlich, aber auch unklar)? Was sagt diese Mischung aus Walkürenoutfit und Notarztausstattung (an dieser Stelle geben wir auf)?

Zwei Pointen gehen auf: Federica (Daria Sushkova) kommt in der längsten Stretchlimousine der Welt auf die Bühne. Und der Teddybär, den Luisa bei ihrem Geburtstagsfest erhält und der fortan für die zwischen allen herumgereichte Liebe steht, fängt plötzlich an, über die Bühne zu laufen. Zustimmende Freude im Publikum.

Pseudobedrohlich

Anderes bleibt weit hinter dem Notwendigen zurück. Denn eines darf der Überwältigungskunstform Oper keinesfalls passieren: behäbig, ja ungelenk zu wirken, wenn da draußen die Welt lichterloh brennt. Walter (stimmlich solide, darstellerisch blass: Roberto Tagliavini) ist einer jener Mächtigen von der Stange, die Deals am liebsten in der Sauna mit spärlichst bekleideten Frauen am Arm abschließen. Wenn ihm etwas nicht passt, schickt er die schwarz uniformierte Militärpolizei, die sich, sorry, lächerlich pseudobedrohlich aufstellen. Das sind für jene, die in die Oper gehen und dort das 19. Jahrhundert in Dauerschleife sehen wollen, vielleicht immer noch polarisierende Bilder. Aber was für eine zahme Behauptung ist das angesichts der Epstein-Akten und der furchtbaren ICE-Übergriffe? Hat die Oper auch dann nicht mehr zu bieten als die verklemmten, gratismutigen Drohszenarien von vorgestern?

Vor allem, weil auf dem Begleitzettel zur Inszenierung steht, dass „Luisa Miller“ hier als Graphic Novel verhandelt wird. Für die Opern-Monogamisten: Das ist wie ein Comic, nur auf schön und gescheit. Im Comic wie in der Oper aber sind Emotionen auf einzelne Bilder zugespitzt und übertrieben. Auf der Staatsopernbühne wird die Gegenwart aber nur behauptet – und dann unterspielt, was das Zeug hält. Man lernt derzeit viel mehr in den Medien über die Niedertracht der Mächtigen als auch nur ansatzweise an diesem Abend.

Sterben in Rosa

Musikalisch wird solide gearbeitet, dem Dirigenten Michele Mariotti merkt man die Begeisterung für das Werk an. Einer der schönsten Momente des Abends ist die schwierige Baritonarie von George Petean. Verdienter Jubel.

Am Schluss, da hat man das beständige Mitinterpretieren schon ein bisschen aufgegeben und schaut nur noch, ob der Teddybär noch mal auf die Bühne kommt, sterben alle in einer rosa überwucherten Parallelwelt. Auch dort gibt es die Straßenbahnstation, sie zeigt ein gebrochenes Herz. Das finale Bild ist der schönste Gedanke des Abends: Beide Väter – denn Gut und Böse haben ihr Kind verloren – sitzen an der Endstation Floridsdorf.

Das Publikum akklamierte, ein gar wenig offensiv wohlwollend angesichts des Gebotenen, die musikalischen Leistungen – und war sich einig in tiefen, gutturalen Buhrufen für die Regie.

Kommentare