"Drei Schwestern" bei den Salzburger Festspielen: Der russische Albtraum

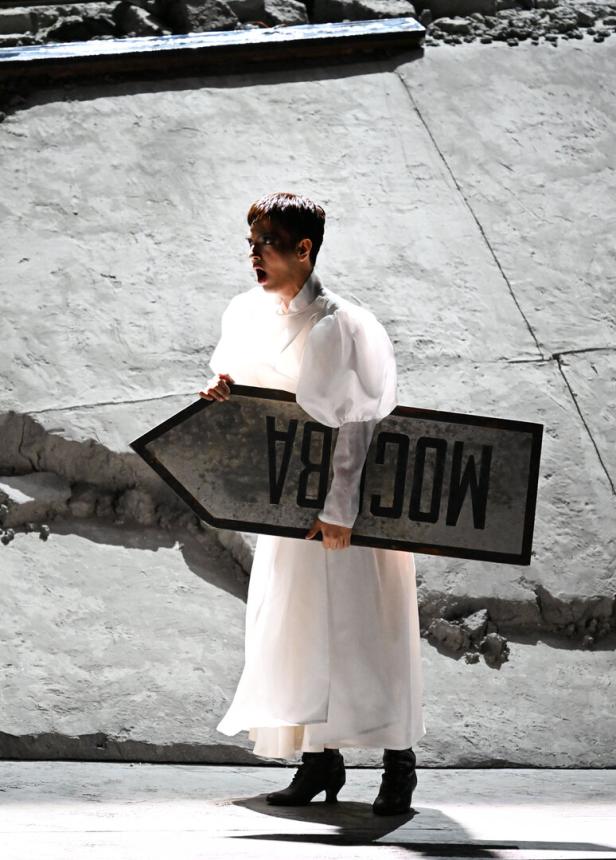

Nein, die drei Schwestern werden es nicht nach Moskau schaffen. Die Bahnverbindung ist zerbombt, Soldaten müssen drei Mal herbeieilen, um den großen Brand zu löschen, der das Dorf erfasst.

Aber dieser äußere Krieg, den man wegen des realen Irrsinns, den Russland in der Ukraine aufführt, bei Eötvös’ „Drei Schwestern“ bei den Salzburger Festspielen auch auf der Bühne mit bitterem Herzen beschaut, ist nicht das, was den drei Schwestern jedwede Hoffnung raubt.

Eötvös errichtet in seinem Meisterwerk (UA 1998) einen Soundtrack jener tiefsten Verzweiflung, die aus einer auseinandergebrochenen Gesellschaft entsteht. Das ist überaus unangenehm aktuell – und wurde in der Felsenreitschule zu einem bewegenden Festspielmoment.

Eötvös destilliert aus Tschechow zwei vergiftete Emotionen heraus, die den Schwestern die Gegenwart zerstören: die Nostalgie nach dem Früher und den Irrglauben, dass in der Zukunft alles besser wird. Im Heute aber findet sich nur eine weißschwarze Welt ohne Halt und Freude, vor allem aber voll eines Alltagskrieges der Menschen gegeneinander. Beziehungen sind hier nur überdrehte Handelsvereinbarungen, Macht und Verzweiflung halten einander die Waage in allen Verhältnissen. Und Träume werden bestraft.

Haltloses Unglück

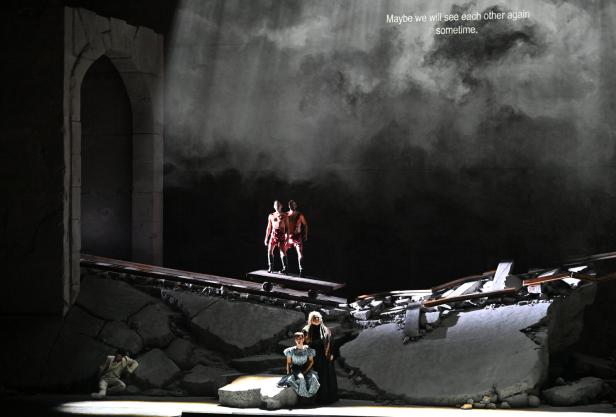

Dieses haltlose Unglück der nur scheinzivilisierten Welt setzt Regisseur Evgeny Titov in eine quergelegte, zerklüftete, kahle Ortsruine. Das schaut toll aus und kaschiert schön, dass sich aus der Tschechow-Eötvös’schen Statik manchmal trotz geglückter Regie nicht viel mehr als Rampensingen herauswringen lässt. Gleich zu Beginn entfaltet sich der Zauber der 1998 uraufgeführten Oper in den drei Counterstimmen der Schwestern.

Dennis Orellana ist eine ätherische Irina, Aryeh Nussbaum Cohen eine Olga, die das Leiden bereits hinter sich hat. Und Cameron Shahbazi ist im Schlussbild als Mascha so verzweifelt, dass man mitheulen möchte.

Alle drei singend derart entrückt und schön, dass aus dem bitteren Stoff großes Opernglück entsteht.

Eötvös hat Tschechwos Erzählung in drei Parallelszenen zerlegt; die selben Stunden ergeben aus der Sicht Irinas, Andrejs (der Bruder der drei Schwestern) und Maschas drei höchst unterschiedliche Schreckensvariationen. Der Komponist hat auch das Orchester geteilt: Maxime Pascal leitet im Graben das Klangforum, aus dem unortbaren Irgendwo erklingt dazu noch ein weiteres, 50-köpfiges Orchester, geleitet von Alphonse Cemin. Und das ist der vielleicht merklichste Einwand gegen den Abend – den ganz besonderen Klangzauber, den diese Konstellation erwarten lässt, hätte man sich einen Hauch eindrücklicher vorgestellt.

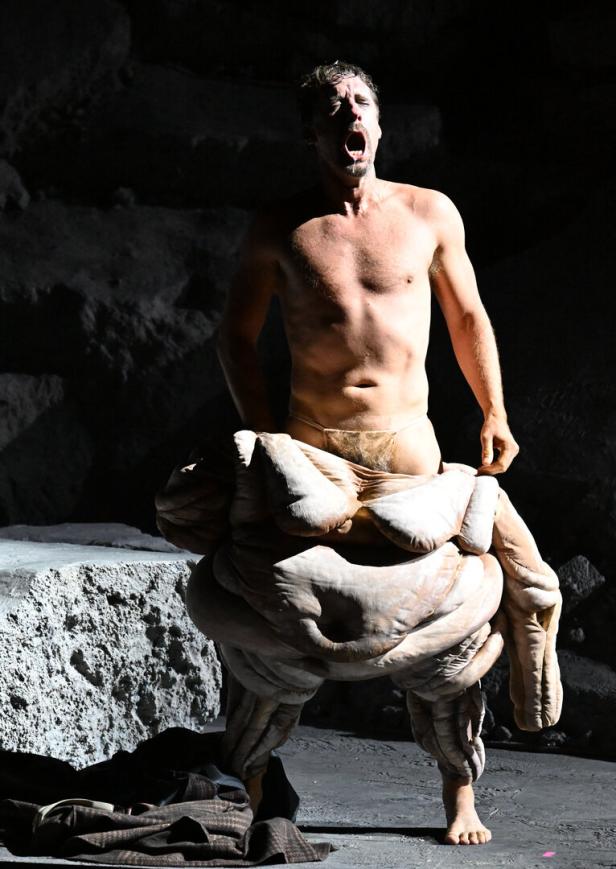

Große Klage

Insgesamt aber lässt einen der Abend von der ersten Minute an nicht los. Andrej (Jacques Imbrailo) legt während seiner großen Klage gegen die Gemeinheit und die Kleinheit der Menschen in der Provinzstadt das Fett der Jahre ab: Er schält sich bis zur nackten Haut aus einem Fat Suit und streift damit die Kompromisse ab, die man beim Vergeuden des Lebens eingeht. Der vielleicht einzige Moment des erfolgreichen Aufbegehrens gegen die allseitige Leere der Existenz.

Mikołaj Trąbka als Baron Tusenbach und Anthony Robin Schneider als Soljony sind die toxischen Männerkompromisse, die Irina einzugehen bereit ist, um aus ihrem tristen Leben zu entkommen. Natürlich vergebens.

All diese Figuren haben von Eötvös eigene Tonalitäten bekommen; die deutlich ausformulierten Emotionen geleiten die Zuhörer durch die Oper. Titov hat, hilfreich, dazu noch die letzte Fassade der Landidylle, hinter deren heller Freundlichkeit Tschechow seine inneren Tumulte verbirgt, abgetragen. Hier ist kein Stein mehr auf dem anderen, gegen Ende werden Waffen inklusive Atombombe durch die Szenerie getragen, mittendrin nehmen zwei blutüberströmte Soldaten (Seiyoung Kim, Kristofer Lundin) Abschied für immer.

Irina malt am Schluss einen Torbogen auf jenen Stein, der die Geleise versperrt. Sie probiert, ihn zu öffnen. Natürlich vergebens.

Kommentare