Inge Morath: Bilder – so melancholisch, intim und bezaubernd

Ein frühes Bild von Inge Morath. Aufgenommen in Navalcan, 1955.

Sie war nicht nur die erste Fotografin der legendären und lange Zeit männlich dominierten Fotoagentur „Magnum“, sondern auch die wohl berühmteste Österreichs: Inge Morath. Ihren 100. Geburtstag würde die 1923 in Graz geborene und 2002 in New York verstorbene Fotografin am 27. Mai begehen. Gefeiert wird sie aber jetzt schon mit drei Ausstellungen (siehe Kasten unten). Anlässlich des Jubiläums hat der KURIER Kurt Kaindl getroffen. Der Mitbegründer der Galerie Fotohof in Salzburg war ein langjähriger Wegbegleiter und ist Kenner von Inge Moraths Arbeiten.

KURIER: Wann haben Sie Inge Morath zum ersten Mal persönlich kennenglernt?

Kurt Kaindl: Das war im Jahr 1981. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gerade die Galerie Fotohof in Salzburg gegründet. Die Inge war damals schon eine wichtige Vertreterin der österreichischen Fotografie und langjähriges Mitglied der einflussreichen Fotoagentur Magnum. Sie hat von Anfang an großes Interesse an unserer Arbeit als Galerie gezeigt und schon bald darauf haben wir auch einige Arbeiten von ihr in einer Ausstellung gezeigt. Intensiviert hat sich der Kontakt 1991, wo Inge eine von vier internationalen Künstlerinnen war, die in Salzburg im Rahmen einer Residency fotografierten. Es war einerseits eine gute persönliche Beziehung, andererseits auch eine Kooperation: Wir wurden zur neuen Heimat für ihre Bilder. Denn Inge hat sich bei Magnum künstlerisch nicht mehr in ihrer kompletten Bandbreite aufgehoben gefühlt. Sie hatte sich schon länger der künstlerischen Fotografie gewidmet. Und Magnum war damals noch nur eine Agentur, die von ihren Fotografen erwartet hat, dass sie an den Brennpunkten der Welt agieren. Inge hat aber nie irgendeinen Krieg oder Konflikt fotografieren wollen. Sie war immer nur von Kulturräumen fasziniert. Als Sie dann die erste Preisträgerin des 1991 neu ins Leben gerufenen Staatspreis für Fotografie wurde, haben wir mit ihr gemeinsam eine große monografische Ausstellung gemacht. Die Zusammenarbeit hat bis zu ihrem Tod 2002 gedauert.

Wie oft waren Sie bei Inge Morath in den USA?

Wir haben zusammen einige Bücher gemacht. Da man sich damals noch nicht so einfach via Internet Layouts über den Atlantik schicken konnte, musste man sich physisch treffen. Ich bin dann mit meiner Frau immer für ein paar Tage zu ihrem Haus nach Roxbury im US-Bundestaat Connecticut gefahren, um für das Buch, die Ausstellung, die besten Bilder einer Serie auszusuchen sowie das Layout des Bildbandes zu konzipieren. Dieser Prozess hat in der Regel eine Woche gedauert. Wir haben dann im Hause Morath-Miller gewohnt. In der Zeit so zwischen 1990 und 2000 waren wir sicherlich zwei Mal pro Jahr bei ihr in den USA.

Inge Morath mit Michael Mauracher und Kurt Kaindl (re.) im Rahmen einer Ausstellung in der Salzburger Galerie Fotohof (1994)

Sie haben also Inge Morath fast ihr halbes Leben gewidmet

Ja, das kann man so sagen. Ich habe das aber nicht alleine gemacht, sondern mit meiner Frau. Richtig zeitaufwändig ist es dann nach dem Tod von Inge Morath geworden: Da haben meine Frau und ich nämlich damit angefangen, ihre Dokumente und Briefe zu sammeln. Wir haben in Salzburg mittlerweile ein umfassendes Archiv – nicht nur von Bildern, sondern auch von Entwürfen, Konzepten, Texten, mit denen wir nun laufend Ausstellungen machen.

Sehen Sie sich als Nachlassverwalter von Inge Moraths Arbeiten?

Wir verstehen uns nach ihrem Tod als der Hüter ihres Erbes, ihres künstlerischen Schaffens. Wir besitzen in Europa die größte Sammlung Ihrer Arbeiten, weil wir immer vereinbart hatten, dass sie uns die Bilder jeder Ausstellung für das Archiv übergibt, damit wir sie für andere Ausstellungen verleihen können. Wir haben das Recht, die Bilder auszustellen, in Katalogen zu drucken. Aber wir haben nicht die Bildrechte, das Copyright. Das Copyright liegt nach wie vor bei Magnum. Für jedes abgedruckte Bild bekommt die Fotoagentur 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent gehen an die rechtmäßige Erbin, ihre Tochter Rebecca Miller, die jetzt gerade bei der Berlinale ihren neuen Film präsentiert hat.

Sie werden im Mai ein neues Buch über Inge Morath veröffentlichen. Was ist der Inhalt?

Der Titel des Buches heißt „Nach der Arbeit“. Ich habe die Zusammenarbeit mit Inge Morath immer wieder selber mit meiner Kamera festgehalten, mögliche Layouts für die Bildbände abfotografiert. Ich habe aber auch ihr Haus fotografiert – mit diesen Bildern erzähle ich somit auch ein Stück ihres Lebens. Im Buch tauchen dann aber fast keine Menschen auf, weil ich mich auf die Stille des Ateliers und die Dinge, die ganzen Schachteln und Kamera, die dort überall herumgelegen sind, konzentriert habe. So kann man sich ganz gut vorstellen, wie Inge Morath gearbeitet, gedacht und gelebt hat.

Wie war die Beziehung zwischen Inge Morath und ihrem Mann Arthur Miller

Er hat sich aus ihrer fotografischen Arbeit herausgehalten, hat aber, wenn er gefragt wurde, Begleittexte für ihre Bücher geschrieben. Ich glaube, er hat Ihre Arbeit sehr geschätzt. Sie hatten eine gute Beziehung. Inge Morath hat ihren Mann natürlich auch bei seinen Arbeiten geholfen, diverse Organisationsarbeiten für ihn gemacht, damit er sich voll und ganz auf seine Texte fokussieren konnte.

Inge Morath, Venedig, 1953

Wie kam es eigentlich dazu, dass die damalige Redakteurin Morath selbst zur Kamera griff?

Sie war mit ihrem ersten Mann Lionel Birch, vom dem sie sich nach einem Jahr schon wieder scheiden hat lassen, einmal für eine Berichterstattung in Venedig. Dort wollte Sie dann das schöne Licht fotografieren, da aber kein Fotograf zur Stelle war, hat sie ihre eigene Kamera genommen und Fotos gemacht. Da hat sie zum ersten Mal ihre Leidenschaft für Fotografie entdeckt. Zurück in London, wo sie damals gelebt hat, absolvierte sie beim Fotografen Simon Guttmann praktisch Kurse. Nach der Scheidung ging sie zurück nach Paris zu Magnum und hat dort gefragt, ob sie in Agentur als Fotografien mitarbeiten kann. Davor war sie in der Agentur als Redakteurin für Recherchen zuständig. Ich glaube, dass Inge immer schon eine starke journalistische Ader hatte. Sie hatte sogar für den Sender Rot-Weiß-Rot Drehbücher geschrieben, dem Vorläufer vom ORF. Und sie hat immer journalistisch arbeiten wollen. Sie beherrschte auch zahlreiche Sprachen.

Was zeichnet die Fotos von Inge Morath aus?

Sie hat das meisterhaft verkörpert, für das die Agentur Magnum seit der Gründung im Jahr 1947 stand: humanistische Fotografie. Ihr frühen Arbeiten waren dann geprägt von surrealistischen Einflüssen. Sie hat Blickwinkel in die Wirklichkeit gewählt, die dann immer auch das Abgründige, das Skurrile, das Seltsame und Lächerliche dokumentiert haben. Ihr großes Interesse war immer, die Kultur zu dokumentieren. Sie hat deswegen auch so viele Schriftsteller und Bildhauer fotografiert, weil sie immer an der Kultur der Länder interessiert war. Sie ist zum Beispiel für ein Fotoprojekt die Donau entlanggefahren und wollte damit den Donauraum dokumentieren. Land und Leute zeigen. Sie hat sich dafür interessiert, welche kulturellen Überlappungen es entlang der Donau gibt.

Inge Morath setzte bei ihren Fotos weniger auf Farbe. Warum eigentlich?

Sie hat es selbst immer wieder gesagt. Die Schwarz-weiß-Fotografie war ihr Medium. Sie hat zwar von Anfang an immer wieder auch in Farbe fotografiert. Aber ihre Bilder hat sie dann hauptsächlich in Schwarz-Weiß veröffentlicht, weil sie in aus künstlerischer Perspektive als hochwertiger empfunden hat. Nichtsdestotrotz hat sie ihr ganzes Leben lang auch in Farbe fotografiert, wie das von Magazinen auch erwünscht war. Zum 100. Geburtstag ist diesbezüglich auch ein Buch bei Fotohof erschienen. Es heißt: „Wo ich Farbe sehe“ und beschäftigt sich inhaltlich genau mit dieser Frage.

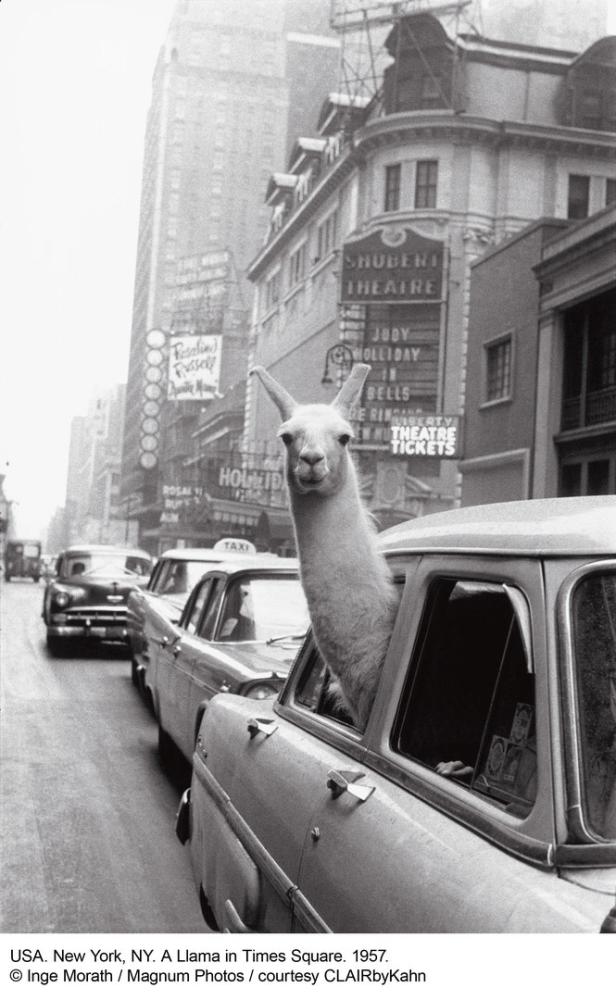

Linda, das Lama, am Times Square in New York (1957).

Eines ihrer bekannten Bilder ist ja dieses Bild von einem Lama, das 1957 im Auto über den Times Square fährt …

… dessen Entstehung leider immer völlig falsch dargestellt wird. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Inge zur damaligen Zeit für Magnum Aufträge erledigt hat. Einer der Aufträge war, eine Reportage über ein Filmteam zu machen, die Tiere im Einsatz hatten. Und die haben eben dieses Lama im Einsatz hatten. Und bei einer Szene war es offensichtlich so, dass es keinen Transportwagen mehr für das Lama gab und man es stattdessen in einem Auto transportieren musste. Das aber in dem Auto nach oben hin zu wenig Platz war, ließ man das Lama aus dem Fenster rausschauen. Dieses Bild hat sich Inge Morath natürlich nicht entgehen lassen. Die Geschichte wird seit Jahren aber anders verkauft, was natürlich gut zum Slogan von Magnum passt: Bilder, die im perfekten Augenblick entstanden sind.

Haben Sie ein Lieblingsbild von Inge Morath?

Mein Lieblingsbild ist ein nicht sehr bekanntes Bild von ihr, das sie von einer französische Kellnerin Ende der 1950er-Jahre gemacht hat. Es zeigt für mich persönlich genau das, was die Inge so gut gekonnt hatte: Sie hat die Menschen beobachtet und sie dann auf eine ganz natürliche Weise uns sehr sympathisch porträtiert.

Mit welchen Kameras hat Inge Morath bevorzugt gearbeitet?

Sie hat sehr viel mit Leicas fotografiert, weil die immer schon klein, handlich und natürlich extrem gut waren. Sie ist ungern als Fotografin aufgetreten. Meistens hatte Sie die Kamera samt Ersatzobjektiv in ihrer Handtasche dabei. Für die Farbfotos hat sie dann später mit Spiegelreflexkameras gearbeitet. Was das Modell und die Kamera-Technologie betrifft, war keine sonderliche Aficionada.

Was machte Inge Morath aus?

Wer immer sie gekannt hat, war wirklich eingenommen und begeistert von ihrer Art. Sie hat den Menschen, die mit ihr gesprochen haben, immer die volle Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Qualität, die ja nur wenige Menschen haben. Das schätzten auch die Stars, die sich dann von Inge porträtieren haben lassen. Sie war dann auch die erste Frau, die es in den damalige Männerclub von Magnum geschafft hat. Sie selbst hat sich aber nie als Feministin verstanden, eher als Förderin, die andere Frauen unterstützt und gefördert hat. Es wurde von der Fotoagentur Magnum auch vor 20 Jahren ein spezieller Preis ins Leben gerufen, der Inge Morath Award. Dieser wird jährlich an eine Frau unter 30 vergeben. Damit will man junge Fotografinnen finanziell unterstützen.

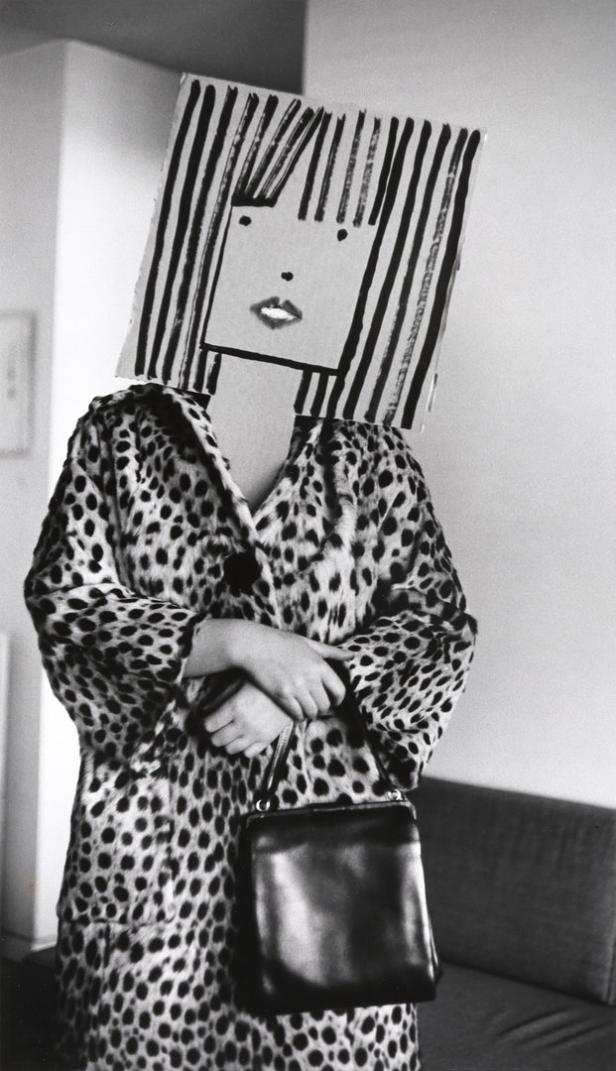

Aus der Maskenserie mit Saul Steinberg, 1961

Retrospektiven

„Alles Menschliche interessiert und rührt mich“, sagte Inge Morath. Derzeit erinnern mehrere Ausstellungen an die erste Frau bei der „Magnum“-Fotoagentur. Im Museum des Palazzo Grimani in Venedig werden in der Schau „Fotografare da Venezia in poi“ (bis 4. Juni) 200 Bilder der Lagunenstadt gezeigt, wo ihre Karriere als Fotografin begonnen hat; außerdem Fotoreportagen über Spanien, den Iran, Frankreich, England, Irland, die USA, China und Russland.

„Maske und Gesicht“ (bis 4. Juni) präsentiert im Museum der Moderne Salzburg, Rupertinum, Vintage-Prints aus der Serie „Masken“, die zwischen 1959 und 1962 in Zusammenarbeit Moraths mit Saul Steinberg entstanden sind. Der vor allem durch seine Cartoons und Titelblätter für das Magazin The New Yorker bekannte Zeichner kreierte auf Papiertüten ganz unterschiedliche Charaktere, die durch Moraths Fotografien berühmt wurden (www.museumdermoderne.at).

Sie hielt im Bild fest, was sie sah: „ein Auge aufs Motiv gerichtet, das andere auf die eigene Seele“, so Morath. München feiert sie, die einmal sagte, sie habe nie Kriege fotografiert, aber immer wieder Flüchtlinge, an deren Schicksal sie die „entsetzlichen Folgen aller Kriege zeigen“ konnte, mit der Schau „Inge Morath – Hommage“ (bis 1. Mai) im Kunstfoyer, Maximilianstraße 53 (täglich 9.30-18.45 Uhr, Eintritt frei, aber nur mit Online-Ticket www.versicherungskammer-kulturstiftung.de).

Pamplona in Spanien während des Sanfermines 1954.

Kommentare