"Gothic Modern" in der Albertina: Und immer wieder ist Mittelalter

Was, bitteschön, ist hier modern? Dieser Gedanke fährt einem erst einmal durch den Kopf, wenn man entlang eines dunkel tapezierten Gangs in die neue Albertina-Schau „Gothic Modern“ eingetreten ist und sich gegenüber einem Wandteppich mit der Darstellung der Heiligen Drei Könige, einigen Kirchen-Glasfenstern und einem Holzschrank im Spitzbogen-Dekor wiederfindet.

Doch es stellt sich heraus, dass Teppich und Schrank aus dem späten 19. Jahrhundert stammen, eines der Fenster gar erst aus den 1920er-Jahren. Und in der Holzschnitt-Serie, die einen Text des Schiele-Förderers Arthur Roessler über „Die Stimmung der Gotik“ (1922) begleitet, sind neben blockigen Buchstaben und einer Ansicht des Stephansdoms auch Arbeiter vor einem Gaswerk auszumachen.

Wahlverwandtschaften

Eine „gefühlte Parallelität“ nennt Ralph Gleis die Jahrhunderte überspannende Beziehung, die die große Herbstausstellung des Museums mit einer Fülle an Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen und einer geschickten Inszenierung begreifbar machen will.

Der mit Jahresbeginn als Chef der Albertina angetretene Gleis arbeitete bereits an seiner früheren Wirkungsstätte Berlin seit 2018 an der Idee und entwickelte sie mit Partnern aus Helsinki und Oslo weiter. Dieser Genese ist es geschuldet, dass der Norweger Edvard Munch, aber auch der hierzulande weniger bekannte Finne Akseli Gallen-Kallela prominent in der Schau vertreten sind, während ähnlich gelagerte Österreicher wie Albin Egger-Lienz fehlen.

Doch rund um den Kernbestand, der zuvor in Oslo und Helsinki gezeigt wurde, lukrierte die Albertina auch zahlreiche weitere Werke und kann im Bereich altdeutscher Druckgrafiken und Zeichnungen mit ihren eigenen Beständen auftrumpfen.

Europaweite Mode

Tatsächlich war der Hype um die Gotik in den künstlerischen Netzwerken um 1900 europaweit spürbar: Besonders Matthias Grünewalds „Isenheimer Altar“ mit seiner gequälten Christusfigur inspirierte Künstler und Künstlerinnen, die nach dem unmittelbaren Ausdruck innerer Befindlichkeiten strebten.

Die Suche nach neuen Formen verlangte auch nach einer Abkehr von dem, was gemeinhin als „schön“ empfunden wurde – und während Künstler wie Paul Gauguin dafür das angeblich „Primitive“ außereuropäischer Kulturen anzapften, wendeten sich andere dem scheinbar Urtümlichen des Mittelalters zu.

Schmerzensmänner und Märtyrer eigneten sich auch als Symbolfiguren, um soziale Zustände im Gefolge der Industrialisierung anzuprangern – eine Grafik, in der Käthe Kollwitz 1903 vorgeblich eine Szene der Bauernkriege von 1525 darstellte, illustriert dies in der Ausstellung.

Kulturelle Aneignung

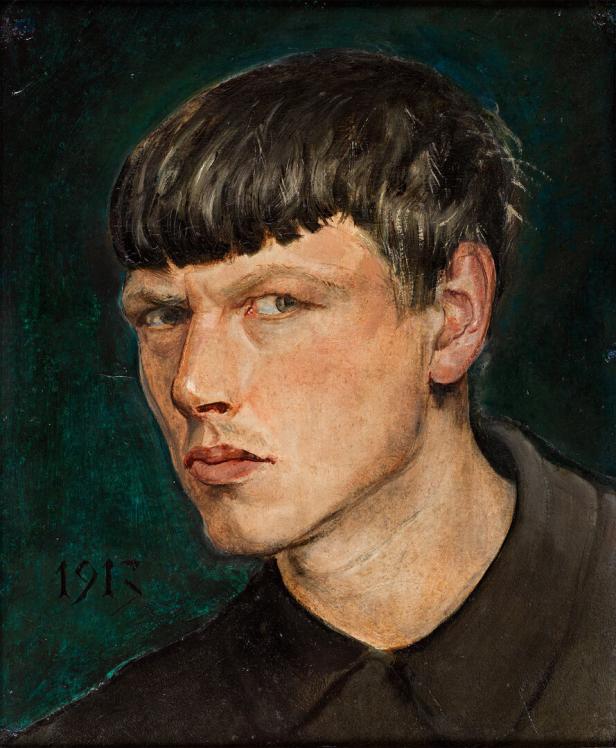

Die Schau breitet ihre Thesen in verführerischer Form aus, sie arbeitet mit für die Albertina neuartigen Raum-Einbauten, Durchblicken, Lichtstimmungen und teils verblüffenden Bildpaarungen. Sie zeigen etwa, wie die Malerin Paula Modersohn-Becker und der Bildhauer Alberto Giacometti Werke von Holbein und Dürer kopierten oder wie sich Egon Schiele in der Pose eines schutzlosen „Heiligen Sebastian“ wiederfand.

Die Frage, warum die vordergründig so ähnlichen Formen das eine Mal mittelalterlich sind und das andere Mal modern, droht in der Vielfalt des Materials manchmal aber aus dem Blick zu geraten, auch wenn Saaltexte Orientierungspunkte anbieten.

Wie Gleis betont, stand dem in Religion und Ritual eingebundenen Menschen des Mittelalters am Ende des 19. Jahrhunderts ein Individuum gegenüber, das sich nicht selten als entfremdet und leidend wahrnahm. Das Publikum heute kann wieder andere Beziehungen aufbauen: Solide Grundlagen der Auseinandersetzung hat die Schau jedenfalls geschaffen.

„Gothic Modern – Munch, Beckmann, Kollwitz“ ist bis zum 11. 1. in der Propter-Homines-Halle der Albertina zu sehen. Der Katalog (Hirmer Verlag, 292 Seiten) kostet im Albertina-Shop 32,90 €.

Atmosphärisch verwandt ist die Schau „Verborgene Moderne“, die das Leopold Museum bis 18. 1. zeigt. Sie beleuchtet die Einflüsse von Esoterik und Lebensreform auf die Kunst um 1900.

Kommentare