Ende der Zeitzeugenschaft: Inszenierte Erinnerung an den Holocaust

Theresa Martini verwandelt sich in Inge Ginsberg – und am Ende der Performance wieder zurück

Am 20. Oktober 2013, knapp 75 Jahre nach dem Novemberpogrom 1938 (in der NS-Diktion die „Reichskristallnacht“), kam es im Burgtheater zu einer denkwürdigen Auseinandersetzung mit der Shoah – und der Erinnerung daran: Der Schriftsteller Doron Rabinovici und Matthias Hartmann, der damalige Direktor, ließen Mavie Hörbiger, Dörte Lyssewski und andere Ensemblemitglieder Texte von Holocaust-Überlebenden vorlesen. Gegen Ende des Abends traten die betagten Zeitzeugen, darunter Lucia Heilman, Marko Feingold, Rudolf Gelbard und Ari Rath, an die Rampe; es kam zum Dialog mit dem Publikum.

Die Produktion wurde unter anderem zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Denn auch wenn „Die letzten Zeugen“ unmittelbar beteiligt waren: Es handelte sich um eine Inszenierung.

Fast alle sind tot

Mittlerweile ist ein Jahrzehnt vergangen – und nahezu alle Zeitzeugen, die den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung miterleben mussten, sind tot. Rudolf Gelbard starb 2018 mit 87 Jahren und Marko Feingold, der sich bis zum Schluss seinen unschlagbaren Humor behalten hatte, 2019 – mit 106 Jahren. Das „Ende der Zeitzeugenschaft“ steht unmittelbar bevor.

Unter diesem Titel, versehen mit einem Fragezeichen, bietet das Haus der Geschichte Österreich seit Kurzem eine vom Jüdischen Museum Hohenems konzipierte Ausstellung an. Sie gibt einen Abriss über den Umgang mit den Holocaust-Überlebenden seit 1945. Mit Beginn des Kalten Krieges sei deren Erlebnisberichten immer weniger Gehör geschenkt worden. Viele begannen über ihre traumatischen Erlebnisse zu schweigen (dies gilt übrigens auch für Heerscharen junger Männer, die für Hitler ins Feld ziehen mussten): Nur Vereinzelte konnten sich einen künstlerischen Raum schaffen, um ihren Erinnerungen Ausdruck zu verleihen.

Statisten auf der Bühne

In den 50er-Jahren hätte sich, liest man in der Schau, „kaum jemand mit den Überlebenden und ihren Schicksalen auseinandergesetzt“. Und wenn die Zeitzeugen einen Auftritt bekamen, hätten sie auf den politischen Bühnen wie Statisten gewirkt, in den USA (als Befreier Europass) zum Beispiel eingesetzt als politisches Instrument.

Erst die Fernsehserie „Holocaust“ (mit einer jungen Meryl Streep) löste in Österreich und Deutschland ein Umdenken aus: Man begann, sich mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Ab den 90er-Jahren schließlich wurden die Zeitzeugen – darunter auch Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Romas und Sinti – allerorts gehört: „Diese neue Vielfalt der Stimmen und das enorme öffentliche und mediale Interesse an den NS-Verbrechen führt (...) zu einer unüberschaubaren Flut von Zeitzeugnissen.“

Gleich zu Beginn der Schau wird in einer Installation Kritik am „Zeitzeugeninterview“ als „eine gemachte Sache“ geübt: „Das Gespräch (...) unterliegt eigenen dramaturgischen und kommunikativen Spielregeln.“ Präsentiert wird eine Aneinanderreihung von Cutouts, die „einen Blick in die Inszenierung“ erlauben und oft mehr über die Beteiligten als das Gesprochene verraten würden.

Unerwähnt bleibt, dass dies nicht nur für Interviews mit Zeitzeugen, sondern generell gilt. Auch in der Zeitung: Nahezu jedes Gespräch muss gekürzt, verdichtet werden – und „Störgeräusche“ werden eliminiert. Der Ansatz ist aber immer, dem Gesprächspartner und dem Thema gerecht zu werden.

Die faszinierende Inge Ginsberg

Unter all den Filmschnipseln befindet sich auch eine Sequenz mit einer herzhaft lachenden Inge Ginsberg. Die ehemalige Journalistin wurde am 27. Jänner 1922 in Wien geboren, überlebte die ersten Jahre der Judenverfolgung als „Illegale“, erst 1942 gelang die Flucht zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in die Schweiz. Ihr weiteres Leben verlief ereignisreich. Und mit 93 trat sie in einer Talente-Show auf – mit Heavy-Metal-Begleitung.

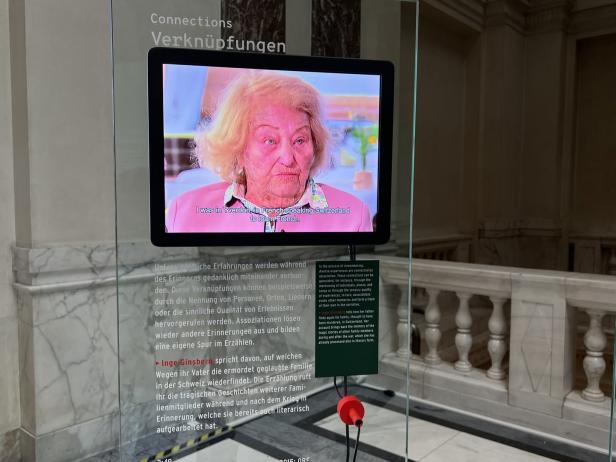

Im Haus der Geschichte Österreich - gleich neben dem "Hitler-Balkon" der Neuen Burg: Video-Interview Inge Ginsberg

Der israelische Theatermacher David Maayan integrierte in sein Stationendrama „The more it comes the more it goes“ über das Gedenken und Verdrängen, im April 2022 als Eigenproduktion des Nestroyhofs Hamakom uraufgeführt, auch Inge Ginsberg. Für den Zirkus des Wissens, einen von Airan Berg programmierten Ort der Vermittlung an der Johann-Kepler-Universität in Linz, entstand nun im Rahmen des Themenabends „Zehn Zeugen sajen mir gewesen“ eine neue Performance. Vor den Augen aller, heiter plaudernd, schlüpft die junge Schauspielerin Theresa Martini in die Rolle der Holocaust-Überlebenden.

Synchrones Erzählen

Das Outfit ähnelt jenem, das Inge Ginsberg beim Interview trug, auf das man im Haus der Geschichte stößt. Theresa Martini achtet bei ihrem Reenactment auf Gestik und Mimik, sie ahmt den Tonfall nach – und erzählt synchron zu den projizierten Videobildern. Dass der Vater, der Sturschädel, nichts von Flucht hatte wissen wollen. Dass er nach Dachau kam. Dass sie unerschrocken ins Gestapo-Hauptquartier im Hotel Metropole ging, um die Freilassung zu erbitten. Und dass sie Glück gehabt hätte. Ja, vielleicht ist diese Form, kontextualisiert und angereichert, eine Möglichkeit, die Erinnerung nicht nur mit Videos und Avataren lebendig zu halten. Inge Ginsberg starb am 20. Juli 2021 in Zürich – mit 99 einhalb Jahren.

Theresa Martini achtet bei ihrem Reenactment auf Gestik und Mimik, sie ahmt auch den Tonfall nach

Nächste Vorstellung im Zirkus des Wissens am Samstag um 16 Uhr.

Vom Autor dieses Textes erschien im Czernin Verlag der Band „Zeitalter der Verluste“: Interviews u. a. mit Marko Feingold, George Tabori, Josef Burg, Herbert Zipper, Gerhard Bronner, Erich Lessing und Ruth Klüger

Kommentare