Die Hoffnung hat den Raum verlassen: Ben Willikens in der Albertina

„Ich glaube, dass man alles über den Menschen erklärt, wenn man seine Spuren verfolgt“, erklärte Ben Willikens, als er am Donnerstag vor Journalisten die Ausstellung seiner Werke in der Wiener Albertina präsentierte. Wie Markus Lüpertz, mit dem er sich 1970 ein Atelierstudium in der „Villa Romana“ in Florenz teilte, nutzt der rüstige 82-Jährige einen Spazierstock mit Silberknauf, wie der Kollege ist auch er ehemaliger Rektor einer Kunstakademie – Lüpertz diente bis 2009 in Düsseldorf, Willikens bis 2004 in München.

Das Oeuvre aber, das sich nun bis zum 1. Mai rund um den Kristallisationspunkt zweier an die Albertina geschenkter Gemälde im Souterrain des Museums ausbreitet, hat so gar nichts mit der „wilden“ Malerei zu tun, mit der Lüpertz, Georg Baselitz und andere deutsche „Malerfürsten“ gemeinhin assoziiert werden: Willikens sitzt am Kältepol der Kunstgeschichte, am ehesten lässt sich sein Werk mit der „Neuen Sachlichkeit“ der 1920er Jahre und Künstlern wie Christian Schad in Verbindung bringen.

Die Kühle der leeren Räume, die Willikens zu seinem prinzipiellen Motiv auserkoren hat, speist sich dabei zum einen aus dem Bewusstsein der deutschen Nachkriegsgeschichte, zum anderen aus persönlichen Traumata. 1969 erlitt der Maler einen seelischen Zusammenbruch und ließ sich in eine geschlossene Anstalt einweisen, wo er fast ein Jahr verbrachte. Die „Therapieformen“ jener Zeit, die oft totale Isolation und andere Zwangsmaßnahmen umfassten, sollten Willikens prägen. Die Arbeiten der 1970er Jahre, die nun in der Albertina zu sehen sind, legen davon bedrückendes Zeugnis ab – sie zeigen verschlossene Tore, Waschbecken, Schlüssel, Zellen ohne Licht.

Ver-Anstaltung

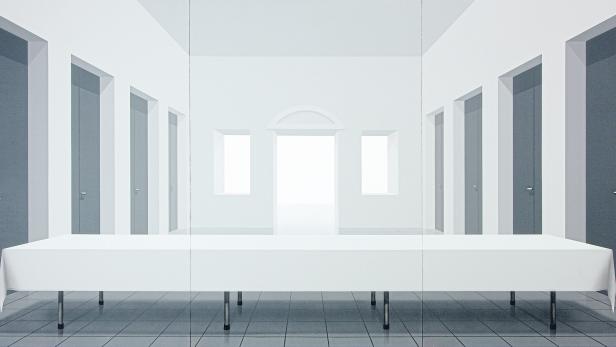

Was Willikens’ Werk faszinierend macht, ist der Umstand, dass es ihm gelang, diese existenzielle Tristesse auf ein allgemeineres Niveau zu heben. Seine ab 1976 entstandenen Versionen von Leonardo da Vincis „Abendmahl“, in dem der Raum ohne Jesus und Apostel auskommt und klinisch-rein verfliest erscheint, waren hierfür der Wendepunkt: Hier gibt es keinen Heiland mehr und auch keine Heilung, nur den Anstaltsraum.

Willikens’ Bilder könnten ein Buch mit dem Titel „Die Veranstaltung der Gesellschaft“ illustrieren, das Michel Foucault und Niklas Luhmann leider nie geschrieben haben. Die Anstalt, die Willikens künstlerisch auf ihre Essenz isoliert, formt und informiert Menschen; die „Veranstaltung“ und die „Verunstaltung“ trennt dabei nur ein Buchstabe.

Willikens’ näherte sich mit dem Vokabular der kalten Räume auch dem Nationalsozialismus. Die in den 1990ern entstandene Serie „Orte“, die aufs Wesentliche reduzierte NS-Monumentalarchitektur zeigte, bleibt in der Albertina zwar ausgespart. Dafür ist eine erst im Vorjahr gemalte Ansicht von Hitlers Residenz am Obersalzberg zu sehen, dazu ein Bild eines nicht näher definierten medizinischen Raums, in dem, so Albertina-Chef Schröder „nicht klar ist, ob geheilt oder getötet wird“. Es sind jene zwei Bilder, die das Sammlerpaar Siegfried und Jutta Weishaupt dem Museum schenkte.

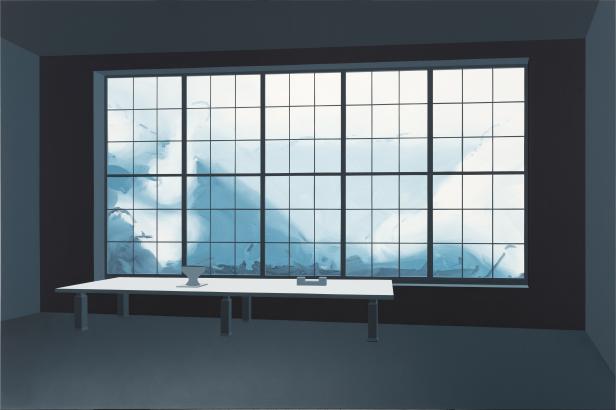

Als Gegenpol zur Tristesse malt Willikens seit 1997 „Räume der Moderne“: Es sind ebenso reduzierte, aber farbige Ansichten, die etwa Mies van der Rohes Villa Tugendhat in Brünn oder das Atelier von Piet Mondrian zeigen. Die Räume, ebenso wie die Repressionsräume Spuren menschlichen Geistes, dienen Willikens als hoffnungsvoller Fluchtpunkt. Die Moderne als weitergedachte Aufklärung wird in ihnen bildlich erlebbar. Ob sie letztendlich dafür sorgen kann, dass das Licht nicht ausgeht, bleibt freilich offen.

Kommentare