Die Essenz der Malerei: Sensationelle Cézanne-Schau in London

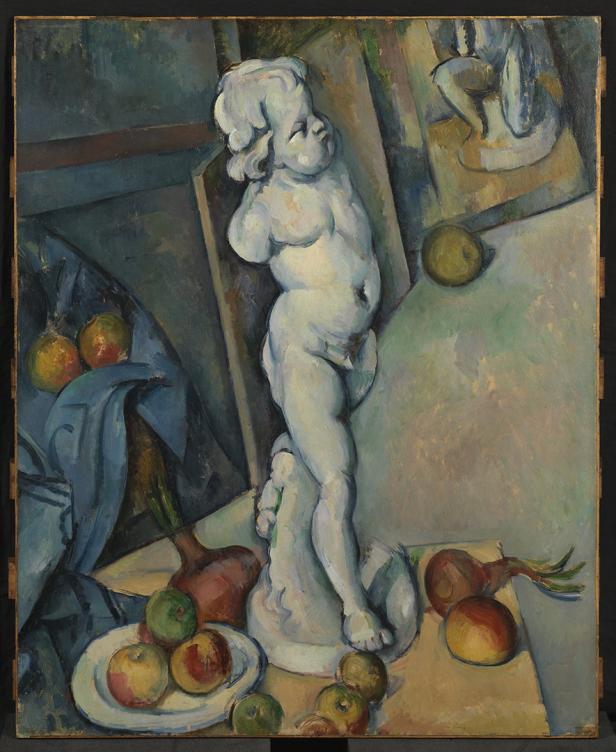

Aber der Tisch ist falsch, sagt der Spießbürger im eigenen Kopf. Nach den Regeln der Perspektive würde er nicht so seltsam nach vorne geklappt erscheinen. Und überhaupt, was tut der Apfel da oben? Und wo gehört die Zwiebel hin?

Ein Gemälde wie Paul Cézannes „Stillleben mit Gips-Cupido“ (1895, Bild unten) wird immer rätselhafter, je länger man sich darauf einlässt. Aber „falsch“, nein, falsch kann da nichts sein, denn Cézanne machte nie einen Fehler. Sagte zumindest Henri Matisse, der selbst 36 Jahre lang ein Gemälde des Meisters besaß und am Ende – als er es dem Pariser Stadtmuseum überantwortete – erklärte, es „ein wenig, aber nicht ganz“ zu kennen.

Von der Kunstgeschichtsschreibung wurde der enorme Einfluss, den der 1839 geborene, 1906 verstorbene Maler auf Zeitgenossen und Nachfolger hatte, vielfach dokumentiert und analysiert. Mit den Sinnen nachspüren kann man ihn aber nur mithilfe der Kunst selbst: Dies ermöglicht nun eine beglückende Ausstellung, die bis 12. März 2023 in der Tate Modern in London zu sehen ist.

Eine großartige Fülle

Etwa 80 Bilder, darunter absolute Hauptwerke, hat die Institution für die Rundum-Retrospektive herangeschafft, aus den USA, Japan, Europa, auch aus Brasilien. Das Nebeneinander der Werke, so aufwändig es angesichts der Millionenwerte zu arrangieren sein mag, erscheint in den Museumssälen als eine ganz logische Art, diese Bilder zu sehen: Arbeitete sich der Künstler doch an bestimmten Motiven immer wieder ab, verschob die Parameter der Darstellung immer noch ein Stück, kratzte beständig an der Logik des Systems, das man bis dahin als „Malerei“ kannte.

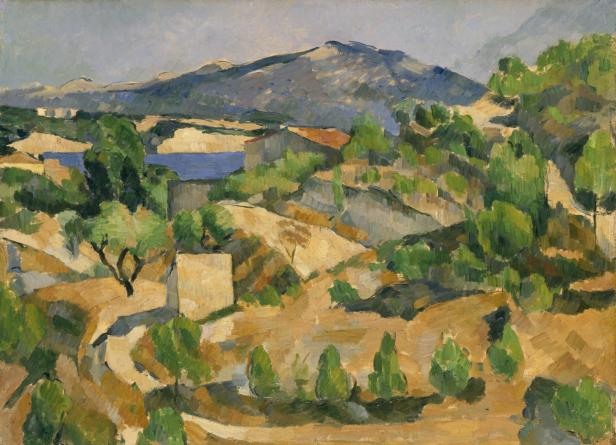

„Madame Cézannne im roten Lehnstuhl“. „Stillleben mit Ingwerglas und Auberginen“. „Großer Blumenstrauß“: Die Motivwahl Cézannes war relativ unspektakulär, sie betonte oft seine Verwurzelung in der Provence, wo er sich gegen den Wirbel von Paris geerdet sah.

Im Kern aber waren Bildinhalte fast immer nur Objekte einer Versuchsanordnung, um mit den Möglichkeiten der Malerei zu spielen: Wozu braucht es einen ausgemalten Himmel über Paris, wenn ein paar Striche auf ungrundierter Leinwand denselben Zweck erfüllen? Wer benötigt einen perspektivisch korrekten Tisch, wenn Linien, Farbblöcke und Flächen anders viel mehr Spannung erzeugen? Und ist das Bild eines Blumenstraußes nicht dann „fertig“, wenn ein Konzert von Farben über den Betrachter hereinbricht, selbst wenn der Großteil der Leinwand noch unbemalt ist?

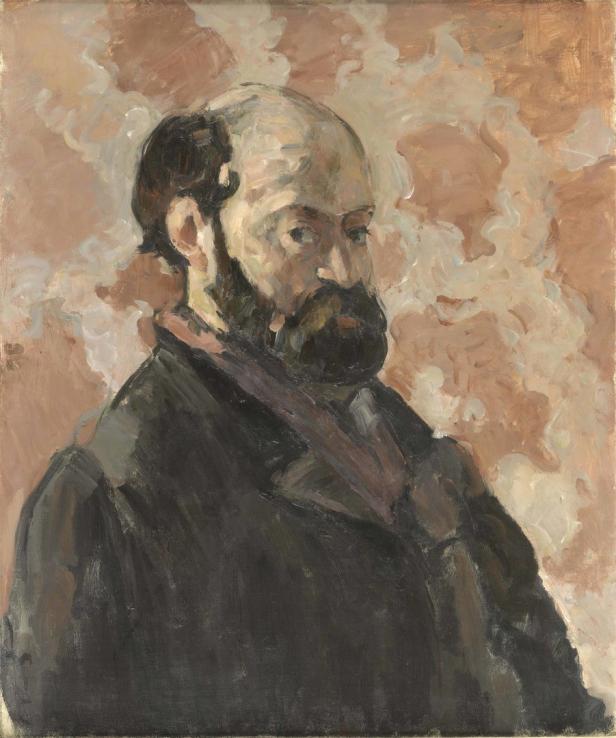

Auch wenn Cézanne mit solchen Überlegungen nicht allein dastand, wurde bei ihm die Malerei nochmal in einem ganz anderen Maß selbstständig – und selbstbewusst – als bei den Impressionisten, unter deren Dach sich der Einzelgänger zwar lange bewegte, sich aber nie ganz fassen ließ.

In der Tate-Schau lässt sich wunderbar nachvollziehen, wie Cézanne sich an Bildlösungen heranpirschte. Die Eigengesetzlichkeit der Malerei und die Stimmigkeit des Geschehens auf der Bildfläche triumphierte dabei immer wieder über die „richtige“ Anordnung der Objekte – einer Zwiebel, eines Apfels, eines Tuchs.

Wer will, kann in dem Primat der Komposition eine musikalische Qualität erkennen. Auch die Vorzüge der Bildhauerei, ihre Präsenz und Monumentalität, schien Cézanne mit Farbe fassen zu können.

Aufwühlend

Auffallend viele Exponate stammen aus dem Besitz von Künstlern – etwa Picasso oder Jasper Johns. Zeitgenossen wie Kerry James Marshall oder Luc Tuymans erweisen Cézanne in Wandtexten ihre Reverenz.

Dem Eindruck, dass der Franzose vor allem ein „Künstler für Künstler“ gewesen sei, tritt die Schau allerdings entgegen: Besonders zu Beginn des Parcours steht der Zeitgenosse Cézanne im Fokus, der auch mal Champagnerwerbungen aus der Zeitung als Vorlage für Bilder nahm. Als Freund des sozial engagierten Schriftstellers Émile Zola und des anarchistisch gestimmten Malers Camille Pissarro stand der Maler keineswegs abseits der politischen Wirren seiner Zeit.

Ein Hauptwerk ist hier „Scipio“, ein aus São Paulo geliehenes Bildnis eines Schwarzen, das 1866 – 1868 entstand und ein Kommentar Cézannes zum Kampf um die Abschaffung der Sklaverei sein könnte. Zugleich ist es freilich ein Meisterwerk der Farbe – aufwühlend und aufgewühlt in jeder Hinsicht.

Der Künstler

Paul Cézanne wurde 1839 in Aix-en-Provence geboren. 1861 ging er nach Paris, wo er u. a. im Kreis der Impressionisten verkehrte. Cézanne schuf viele seiner berühmtesten Serien aber in der Provence, wo er 1906 auch verstarb.

Der Markt

Die Königsfamilie von Katar soll 2011 für eine Version des Gemäldes „Die Kartenspieler“ mehr als 250 Millionen US-$ bezahlt haben - bestätigt wurde die Transaktion, die abseits des Auktionsmarkts stattfand, nie. Am 9. 11. wird eine Version der „Montagne St. Victoire“ aus Besitz des Microsoft-Gründers Paul Allen versteigert. Schätzwert: 120 Millionen US-$

Die Ausstellung

„Cézanne“ ist bis 12. 3. 2023 in der Tate Modern in London zu sehen. Zuvor lief die Schau im Art Institute of Chicago, USA

Kommentare