"Der Fall McNeal": Gefinkeltes Spiel mit Wahrheit und Fiktion

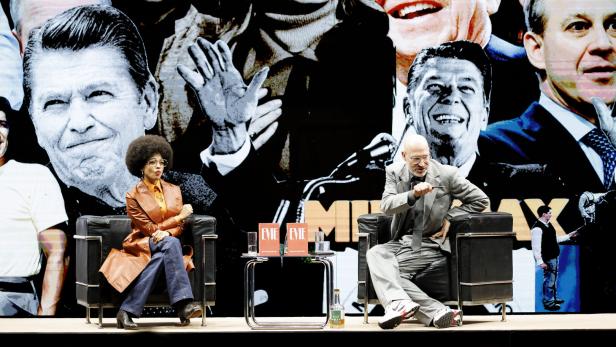

Redet sich um Kopf und Kragen: Joachim Meyerhoff als Jacob McNeal im Interview mit einer Reporterin der "New York Times" (Safira Robens)

Es scheint fast so, als hätte es die fünf Jahre, in denen Martin Kušej das Burgtheater geleitet hat, gar nicht gegeben. Nahtlos setzt Nachfolger Stefan Bachmann an der Direktion von Karin Bergmann an: 2016 war „Geächtet“ von Ayad Akhtar ein riesiger Erfolg, 2018 folgte „The Who and The What“.

Nun, am Samstag, erlebte das jüngste Stück des US-Autors seine deutschsprachige Erstaufführung: „Der Fall McNeal“ in der Übersetzung von Daniel Kehlmann.

Aber nicht nur das. Joachim Meyerhoff, Ensemblemitglied bis 2019, kehrte für die Rolle des Jacob McNeal zurück. Und mit ihm der Regisseur Jan Bosse. Gemeinsam hatten sie 2017 im Akademietheater Thomas Melles schonungslosen Roman „Die Welt im Rücken“ dramatisiert. In der Umsetzung von „Der Fall McNeal“ findet man einen Bezug zu jener grandiosen Produktion. Denn es gibt in einer zentralen Szene tatsächlich eine Welt im Rücken, eine ganze Wand voll Bücher.

Meyerhoffs Pointen

Auch bei Akhtar ist der Protagonist ein Autor. Auch er ist schwer krank. Melles Ich leidet unter einer bipolaren Störung, auch McNeal hat Psychopharmaka geschluckt, sich zudem die Leber kaputt gesoffen. Meyerhoff gesellt sich mit seiner Biografie als Dritter hinzu: als Schriftsteller, der dem Tod sehr nah war und darüber ein Buch schrieb.

Die Rolle des Jacob McNeal hat daher hohes Identifikationspotenzial. Und der Publikumsliebling erfüllt die Erwartungen: Er serviert mit Genuss Meyerhoff-Pointen. Wiewohl sein McNeal gerade erfahren hat, alsbald zu sterben, wenn er nicht sofort mit dem Alkohol aufhört.

Begonnen hat der etwas mehr als zweistündige Abend aber mit einem Déjà-vu. Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) konfrontierte bei den Salzburger Festspielen 2024 sein Publikum in „Spiegelneuronen“ mit einem riesigen, digitalen Spiegelbild und wartete geduldig, was passieren würde: Man suchte sich, winkte sich zu, machte ein Foto.

Die gleiche Ausgangssituation wählte Bühnenbildner Stéphane Laimé, der seit fast drei Jahrzehnten mit Jan Bosse zusammenarbeitet, für den „Fall McNeal“. Das Saallicht bleibt an, man scannt förmlich das formatfüllende Wimmelbild. Nach ein paar Minuten betritt Meyerhoff, mausgrau gewandet, die Rampe. Auch er macht ein Foto. Er hält das Handy vor die mittig postierte Kamera, es kommt zur Spiegelung der Spiegelung. Man sieht die Benutzeroberfläche – und Meyerhoff tippt eine Frage: Er will von ChatGPT wissen, wer den Literaturnobelpreis erhält. Die künstliche Intelligenz ist aber kein Hellseher. Meyerhoff ärgert sich durchaus amüsant.

Monströse Deepfakes

Danach lässt er sich auf einer Liege, zusammen mit einem Ultraschallgerät wie von Zauberhand aufgetaucht, untersuchen: Eine Internistin fährt ihm über den gegelten Bauch. Monströs groß sieht man die flimmernden Ergebnisse dahinter auf der Vidiwall.

Doch wie das Tippen ins Handy sind auch die Ultraschallbilder bloß Einspielungen. Theater ist eben Fiktion, ein Spiel mit der Realität, die Grenzen verschwimmen. Das wird bestechend vor Augen geführt – mit Deepfakes und computergenerierten Scheinwelten nicht nur in den Phasen zwischen den Szenen, in denen die Requisiten aus der Unterbühne heraufschweben. Denn genau darum geht es im Stück von Ayad Akhtar: Was macht die KI mit uns?

Und genau darüber hält McNeal eine luzide (wenngleich, wie sich herausstellt, verlogene) Rede, die Meyerhoff stellenweise für sich umformuliert hat. Da die KI nur auf das zurückgreifen kann, was der Mensch hochgeladen hat, bekämen wir von ihr zu fressen, was wir ausgeschieden haben ... Es erstaunt, wie sehr Meyerhoff die Figur verinnerlicht hat: Wenn McNeal erfährt, dass er den Literaturnobelpreis gewonnen hat, macht er keinen Freudentanz, wie es im Stück steht, sondern hyperventiliert, dass einem ganz bange würde, wäre es nicht derart komisch.

Geradezu ein Hohn

Meyerhoff ist zudem ein Meister des Zynismus und der Bösartigkeit. Da kann er sich in der Rolle des McNeal austoben: als überheblicher, egomanischer, weißer Herrenmensch, der kaum jemanden als ebenbürtig ansieht, Frauen schon gar nicht. Außer sie sind für ihn da (wie seine Agentin, gespielt von Dorothee Hartinger) oder „rattenscharf“ (wie deren Assistentin).

Der Sohn ist vom Vater angewidert: Felix Kammerer, Joachim Meyerhoff

Meyerhoff dominiert derart, dass ihm niemand wirklich Paroli bieten kann. Weder Felix Kammerer als angewiderter Sohn, noch Safira Robens als politisch korrekte Interviewerin der New York Times. Die gespenstische Konfrontation mit Zeynep Buyraç als ehemalige Geliebte, die der Autor wie alle anderen für seine Literatur ausgebeutet hat, besitzt hingegen unglaubliche Kraft.

Das Happy End – McNeal redet sich um Kopf und Kragen, aber fällt nicht – ist geradezu ein Hohn. Großer Jubel.

Kommentare