Das antastbare Genie: Vor 50 Jahren starb Picasso

Wenn Picasso heute noch lebte – würde er dann Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten? Oder würde er den umstrittenen „Offenen Brief“ der Feministin Alice Schwarzer unterschreiben? Dass sich der Künstler gegen den Aggressionskrieg wenden würde, darf man mit einiger Sicherheit annehmen – schuf er doch 1937 mit „Guernica“, angeregt durch die Bombardierung der gleichnamigen baskischen Stadt durch deutsche Flieger, eines der Antikriegsbilder schlechthin. Picassos Tauben wurden darüber hinaus zum Logo der Friedensbewegung.

Die Konflikte der Gegenwart legen aber offen, dass es auch im Rahmen der „universellen“ Werte, für die das Werk des Spaniers nicht zuletzt im Rahmen des europäischen Nachkriegsprojekts beispielhaft stand, jede Menge Widersprüche gibt.

Im Statement zu dem von Spanien und Frankreich getragenen Reigen aus Gedenkveranstaltungen wird Picasso als „essenziell europäischer Künstler“ beschworen, sein „Bewusstsein für kulturelles Erbe und Tradition“ hervorgehoben – ungeachtet der Tatsache, dass sich viele im Bevölkerungsmix Europas in dieser Tradition nicht wiederfinden. Zudem sah sich Picasso als Bilderstürmer: „Die moderne Kunst muss man töten. Das heißt auch, dass man sich selbst töten muss, wenn man weiterhin etwas zustande bringen will“, sagte er einmal.

Einbalsamiert

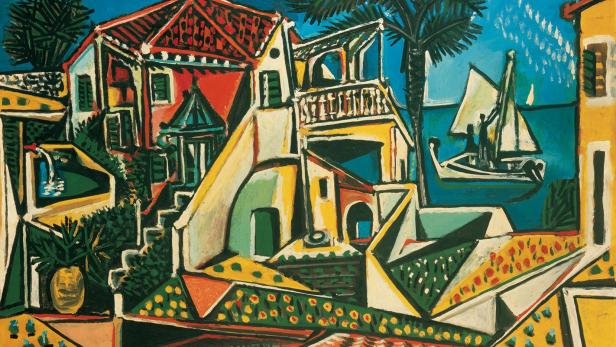

Fünfzig Jahre nach seinem physischen Ableben scheint Picasso allerdings einbalsamiert und mumifiziert durch Bandagen der Bewunderung, die sich in zahllosen Mega-Ausstellungen und -Auktionen um ihn gewickelt haben.

Für Picasso, das Anlageobjekt, ist diese Verpackung hilfreich: Allein 2022 wurden laut dem jüngsten Marktreport von Art Basel und UBS Picasso-Werke im Wert von 507 Millionen US-$ bei Auktionen umgesetzt, der Kunsthandel ist da noch nicht berücksichtigt. Besitzer der Top-Werke, die auch Leihgeber großer Ausstellungen sind, haben kein Motiv, den Künstler vom Thron zu stoßen.

Im Gefolge gesellschaftspolitischer Diskurse geschieht die Entzauberung dafür an anderer Stelle: Umfassend ist heute die Literatur, die Picassos Umgang mit Frauen kritisch beleuchtet (lesenswert: die Neuerscheinung „Göttinnen und Fußabstreifer“ von Rose-Maria Gropp, Piper Verlag).

Generell schien der Künstler sein Umfeld förmlich auszusaugen. Mit der Integration außereuropäischer Kunst in sein Werk gilt er dazu als Posterboy der viel gescholtenen „kulturellen Aneignung“. Das Risiko, bei derlei Dekonstruktion mit den Bandagen auch den Pharao auf den Misthaufen zu werfen, ist jedoch offensichtlich.

Herausgefordert

Dass der Mensch Picasso selten von seinem Werk getrennt wird, liegt einerseits an der einflussreichen Biografie seines Freundes John Richardson, der über ihn auch sagte: „Der Mann war ein Paradox. Was immer man über ihn sagte – das Gegenteil ist genauso wahr.“ Picasso, der seine Bilder oft wie Tagebucheinträge datierte, beförderte die biografische Sichtweise auch selbst – machte er sich doch stets zum Maß aller Dinge.

„Durch ihn wurde der Geniebegriff in die Höhe getrieben. Er hat das Bild des Künstlers für Generationen geprägt und für viele auch verdorben“, sagt die Künstlerin Hannah Cooke, Jahrgang 1986. Im Kunstmuseum Heidenheim/D, das über eine große Sammlung von Picasso-Plakaten verfügt, arbeitet sie an einer Installation, die dem Geniekult Paroli bieten soll – ein rotes Tuch, wie in dem von Picasso geliebten Stierkampf, wird dabei ein zentrales Element sein.

Das offizielle Festprogramm wurde vom Pariser Musée Picasso angestoßen und von den Regierungen Frankreichs und Spaniens unterstützt. Der Großteil der Jubiläumsausstellungen findet in diesen Ländern statt – statt einer Mega-Schau sind es aber mehrere Fokus-Präsentationen (Überblick: museepicassoparis.fr).

In Wien ist, vorrangig dank privater Sammlungen, dennoch viel Picasso zu sehen: Die Albertina liefert bis 18. 6. einen Querschnitt ihrer Bestände, das Gastspiel der Sammlung Würth im Leopold Museum bringt zehn Werke in die Hauptstadt. Die Horten Collection zeigt noch bis 16. 4. einige Picasso-Werke in der Schau „Look“ und richtet in ihrer nächsten Sonderausstellung ab 6. 5. den Fokus auf den Spanier.

Auch die Kunsthalle Wien importiert ab 20. 4. Picasso, wenn eine Sonderschau die „Skopje Solidarity Collection“ vorstellt, die im Kalten Krieg Moderne Kunst nach Mazedonien brachte. Die vielleicht schärfste feministische Abrechnung mit Picasso liefern die Montagen der Künstlerin ORLAN: Sie sind als Teil einer Werkschau bis 30. 6. in der Sammlung Verbund zu sehen.

Der Sender ARTE widmete Picasso jüngst einen Themenschwerpunkt, der weiterhin in der Mediathek verfügbar ist. Ein ausführliches Redioporträt ist auf Deutschlandfunk Kultur zu hören.

Ohne Auftrag des Museums hätte sie sich aber wohl nicht so intensiv mit Picasso befasst, sagt Cooke – die Notwendigkeit, sich an dem Patriarchen abzuarbeiten, ist in der oft kollaborativ arbeitenden Generation junger Künstlerinnen und Künstler einfach nicht mehr zwingend. Picasso-Bashing ist aber auch hier vielen zu billig. Seine Neugier, seine Fähigkeit, das „innere Kind“ zu bewahren und dank Kreativität aus Krisen gestärkt hervorzugehen, wirkt schließlich auch recht tauglich für die Gegenwart.

Kommentare