Als Tolstoi Rilke anrennen ließ

Sie waren beinahe gleich alt, zogen beide 1894 nach München. Ein Wunder, dass Thomas Mann und Rainer Maria Rilke einander nie begegnet sind.

Diesen Namen werde man sich merken müssen, prophezeite Rilke, nachdem er 1902 eine der ersten Rezensionen von Manns „Buddenbrooks“ verfasst hatte. Man hat sich beide Namen gemerkt. 2025 wird der 150. Geburtstag von Thomas Mann sowie jener von Rainer Maria Rilke groß gefeiert.

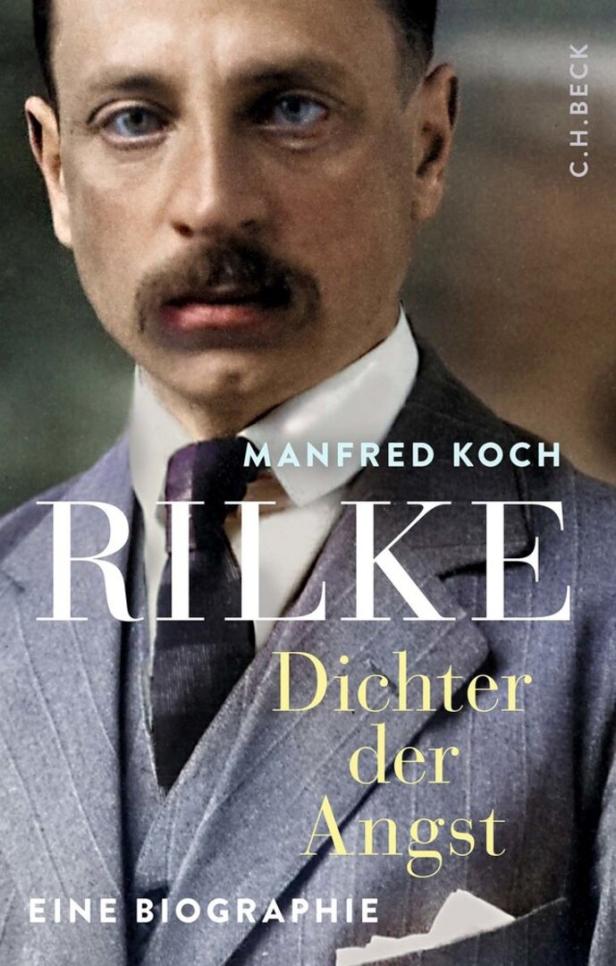

Dabei hieß Letzterer ursprünglich gar nicht so. Er wurde René getauft, seine Geliebte Lou Andreas-Salomé, die zur wichtigsten Frau seines Lebens werden sollte, riet dem schmächtigen Dichter zur Namensänderung. Rainer sei männlicher. Nachzulesen in der Rilke-Biografie des Stuttgarter Literaturwissenschafters Manfred Koch, untertitelt mit „Dichter der Angst“.

Seine Kunst sei es „Dinge aus Angst“ zu machen, schrieb der am 4. Dezember 1875 in Prag geborene Rilke im Juli 1903 an Lou Andreas-Salomé. Und so betrachtet auch Koch Rilkes Leben und Werk mit Blick auf das Motiv der Angst. Eine Grundangst, die ihm von der Mutter eingeimpft wurde: Diese hatte das hochsensible Kind jahrelang als Mädchen („Ismene“) aufgezogen und später sogar auf die Militärschule nach St. Pölten mit Mädchenunterwäsche geschickt.

Bloßes Opfer ist Rilke bei Koch freilich nicht. In seinem Umgang mit Frauen, etwa der Bildhauerin Clara Westhoff, wird er auch zum Täter. Und mit seiner Überzeugungsarbeit Mäzenen gegenüber, die ihn, wie seine Gönnerin Marie von Thurn und Taxis, durchfütterten, auch zum Schnorrer.

Kochs Biografie ist keine Rekonstruktion von Rilkes Leben. Er setzt Schwerpunkte und verknüpft auf beeindruckende Weise Leben und Werk – dessen Anfänge er wenig gelungen findet. Rilkes einzigen Roman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ stellt Koch als Schlüsselwerk der Moderne vor, es sei „große Angst-Kunst“, geprägt von Rilkes lebenslang anhaltender „Muttervergiftung“. Bei aller Wertschätzung für das außergewöhnliche Schaffen sowie die zweifellos schwierige Biografie seines Studienobjekts: Eine Hagiografie hat Koch hier nicht geschrieben. Immer wieder geht er auf ironische Distanz. Dass Rilke sich zum „leidenden Dichter“ stilisierte, sich adelige Vorfahren sowie bombastische Vornamen ausdachte („Cäsar Rilke“), macht Schmunzeln. Ebenso wie seine Russlandbegeisterung: Rilke unterschrieb Briefe an russische Bekannte mit „Rainer Ossipowitsch“. Die beiden Treffen mit seinem literarischen Idol Tolstoi verliefen enttäuschend, Tolstoi nahm ihn kaum wahr und fand Rilkes Begeisterung für die russische Volksfrömmigkeit ziemlich daneben. Bei zweiten Treffen schlug er ihm überhaupt die Tür vor der Nase zu. Was sich in Rilkes Darstellung freilich anders liest.

Manfred Koch hat sich in seiner vielschichtigen Rilke-Betrachtung vielen Quellen zugewandt, wissend, dass persönlichen Erinnerungen wissenschaftlich nicht immer zu trauen ist. Rilke-Fans, aber auch Neulinge erfahren hier allerhand. Tiefschürfendes, aber auch Anekdotisches zum Weitererzählen: Etwa, dass Oliver Kahn, der ehemalige Torwart von Bayern München, Rilkes Gedicht „Der Panther“ hervorragend laut lesen kann.

Manfred Koch:

„Rilke. Dichter der Angst“

C.H. Beck.

560 Seiten.

35,95 Euro