Beim Teutates! Wir haben den Asterix-Übersetzer!

Übersetzer Klaus Jöken hat 35 Jahren in die Heimat der Gallier verliebt. Nun hat er seinen neunten Asterix ins Deutsche übertragen

Drei Stunden südlich von Paris liegt das Städtchen Moulins-sur-Allier, im Mittelalter die Hauptstadt der Bourbonen. Gäbe es einen TGV, einen Hochgeschwindigkeitszug, ließe sich die Strecke schneller bewältigen, aber Klaus Jöken hat es nicht eilig, in die Großstadt zu kommen. Ihm reicht der in die Jahre gekommene Bummelzug, um ab und zu in Lutetia nach dem Rechten zu sehen.

Am liebsten ist er ohnehin Zuhause. Zuhause, das ist für den gebürtigen Rheinländer seit Ende der 1980er-Jahre das Städtchen Moulins am Rande des französischen Zentralmassivs, das ungefähr da liegt, wo sich am Beginn jedes Asterix-Bandes der römische Legionsadler in den gallischen Boden drängt.

Klaus Jöken ist Asterix-Übersetzer. Wobei „Übersetzer“ nicht ganz der richtige Ausdruck ist. Wortwörtlich übersetzen lassen sich weder französischer Wortwitz noch die kulturellen Eigenheiten, die das ursprünglich von René Goscinny und Albert Uderzo erdachte Asterix-Universum so besonders machen. Abgesehen von der sprichwörtlichen gallischen Dickköpfigkeit. Aber dazu später.

Drei Stunden südlich von Paris liegt das Städtchen Moulins-sur-Allier, im Mittelalter die Hauptstadt der Bourbonen.

Lieber Peter Maffay

Um einen Asterix aus dem französischen Original ins Deutsche zu übertragen, muss man sowohl das eine als auch das andere Land spüren. Muss wissen, was die Menschen da wie dort denken.

Wenn im französischen Asterix der Sänger Johnny Hallyday vorkommt wie im Album „Asterix bei den Pikten“, dann sagt Klaus Jöken: Der ist in Frankreich eine Ikone, aber in Deutschland kennt den kein Mensch. Und macht aus dem Altrocker Hallyday den Altrocker Peter Maffay, im Asterix dann der Barde Mac Fay.

Eine Herausforderung sind auch die vielen typisch französischen Sprichwörter, die im Original zu schier unübersetzbaren Wortspielen führen. Dazu kommt das kleine, aber nicht unwesentliche Detail, dass deutsche Wörter länger als französische sind, aber alles in die gleiche Sprechblase passen muss. „Es gibt keine Regel, es ist jedes Mal anders. Man muss kreativ sein, Analogien finden. Ich mache mir Wortlisten, sammle Redewendungen. Allein, was ich zum Thema Schwein alles habe!“, erzählt Jöken und wirkt dabei auch ein bisschen stolz. Denn so eine Asterix-Übersetzung ist eine Kunst, eine kreative Herausforderung, die eine KI nicht so schnell beherrschen wird.

Bei der Arbeit stärkt sich Klaus Jöken mit Madelaines, frisch gebacken von seiner Frau Annick

Lucky Luke

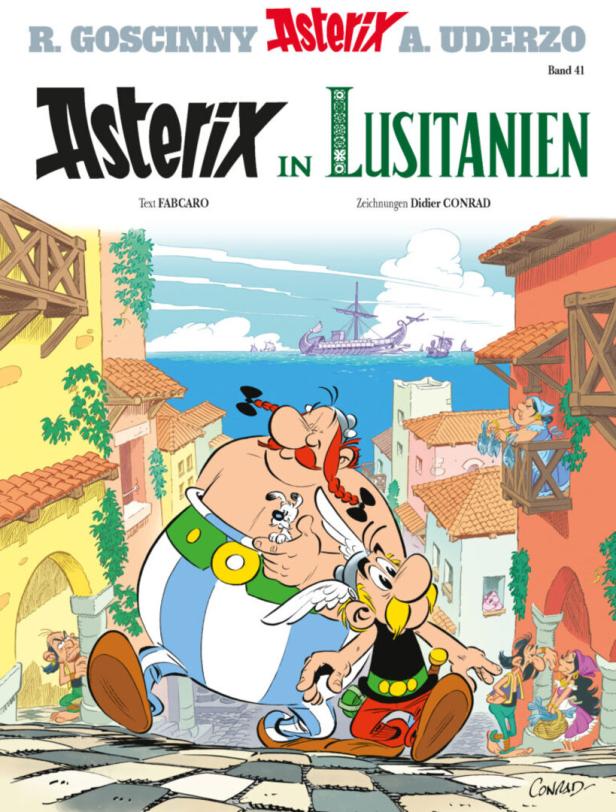

Das nun erschienene 41. Asterix-Album mit dem Titel „Asterix in Lusitanien“ ist Klaus Jökens neuntes Asterix-Abenteuer. Davor hatte der studierte Historiker schon andere Reihen von Goscinny und Uderzo übersetzt. Seine bekannteste Comic-Serie neben Asterix ist Lucky Luke, von dem er bisher 30 Bände ins Deutsche übertragen hat.

Ende der 1980er-Jahre lernte der Rheinländer im Dänemark-Urlaub die Französin Annick kennen, seine spätere Ehefrau, und zog mit ihr in deren Heimatort. Ihr zuliebe lernte er Französisch und wuchs schnell ins Übersetzerfach hinein. Romane, historische Fachliteratur oder Museumskataloge für den Louvre hat er ins Deutsche übertragen. Die Allgemeinbildung, die er sich dabei angeeignet hat, ist auch für den Asterix mehr als praktisch. Denn reine Erfindung ist die Geschichte der aufsässigen Gallier bekanntlich nicht. Bloß das miese Abschneiden der Römer (sie spinnen, wie man weiß) kann man historisch so oder so interpretieren. Dass der Römer als solcher im Asterix so schlecht wegkommt, ist auch der Grund, warum Italien das einzige Land Europas ist, in dem die Asterix-Comics keinen Anklang finden. Dauernd kriegen die Römer von den Galliern eins auf die Schnauze, und nein, da verstehen die Italiener einfach keinen Spaß.

Anderswo, vor allem in Frankreich und Deutschland, ist jeder neue Asterix eine Sensation. Auflage und Medien-Tamtam sind gewaltig, und die Geheimhaltungsverpflichtung aller Beteiligten wird sehr ernst genommen. Nichts, rein gar nichts darf nach außen dringen.

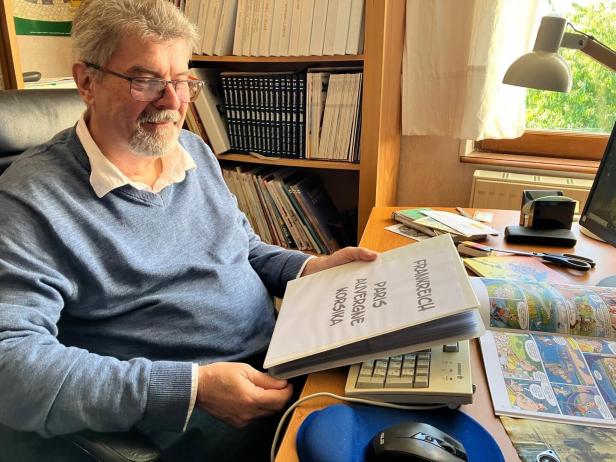

Barbara Beer zu Besuch in Klaus Jökens Übersetzerwerkstatt

Wie viele Wildschweine?

Wenn Klaus Jöken vor jeder Asterix-Übersetzung wochenlang in Klausur geht, herrscht im Haus Ausnahmezustand. Denn auch seiner Familie gegenüber verliert er kein Wort darüber, wie viele Wildschweine Obelix diesmal verputzen wird. Dafür hat er mit den auflagenstarken Asterix- und Lucky-Luke-Comics dank Erfolgsbeteiligung mittlerweile sein Auskommen. Insgesamt beschäftigt ihn ein Asterix rund ein halbes Jahr. Bis er sich ins Asterix-Universum hochgearbeitet hatte, musste er mindestens einen Comic pro Woche liefern, um davon leben zu können. Für eine Asterix-Übersetzung braucht er zweieinhalb Monate, danach folgt ein Monat für Redaktion, Nachkorrekturen, Absprache mit den Autoren. Am Ende wird noch einen Monat lang die Werbetrommel gerührt. Nicht zu vernachlässigen ist die Vorbereitungszeit samt Recherchen, Dokumentation und Organisation.

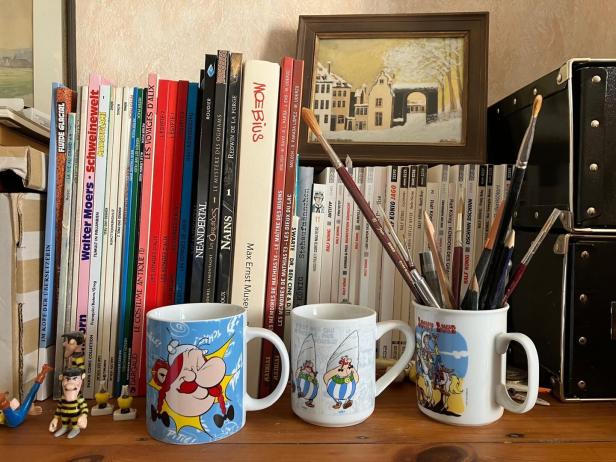

Das Büro des Übersetzers sieht dann auch aus wie eine Mischung aus Comic-Universum und Universitätsbibliothek. Zwischen Asterix-Häferln und Idefix-Plüschfiguren reihen sich Fachbücher, Ordner und Themenmappen aneinander. Ägypter, Goten, Kelten. Alles über Vercingetorix, dem unter anderem der 11. Asterix-Band „Der Arvernerschild“ gewidmet ist.

Zwar verlor der Gallier 52 v. Chr. die entscheidende Schlacht von Alesia gegen Cäsar, doch darüber, wie er dem Römer nach der Niederlage seine Waffen, darunter den Arvernerschild, entgegenschleuderte und so seinen Gallier-Stolz in Szene setzte, lassen sich viele gute Geschichten erzählen. Die Schlacht von Alesia kommt immer wieder im Asterix-Universum vor, ebenso der fortan als Bösewicht gebrandmarkte Cäsar.

Asterix’ Vorbilder

Eine Mini-Ausgabe des gallischen Arvernerhäuptlings war wohl auch Vorbild für Asterix, wie in der gesammelten Fachliteratur in Klaus Jökens Arbeitszimmer ersichtlich ist. Sie deutet auch darauf hin, dass schon die Geschichtsschreibung einiges erfunden, dazugedichtet und sich Fantasieuniformen zusammengereimt haben dürfte. Jöken zeigt Bilder aus historischen Museen. Darauf zu sehen sind etwa die Flügelhelme, bei denen Zeichner Uderzo dann begeistert Anleihe nahm. „Man wusste ja wenig über die Gallier, man stellte sich eben vor, dass sie Schnurrbärte und Flügelhelme trugen und dass Druiden meist am Mistelschneiden waren.“

Vorbilder für den Gallier-Häuptling Majestix, den Druiden Miraculix und so gut wie jedes Asterix-Abenteuer finden sich in Jökens Sammlung zuhauf. Die historische Kohlsuppe in der Auvergne, das Heilwasser aus Vichy oder die Michelin-Reifenfabrik: All das kommt im Asterix vor. Uderzo hat wenig erfunden, zum Teil aber mit historischen Fehlinterpretationen gearbeitet. Macht nichts, findet Jöken. Das Interesse an Asterix hat auch dazu geführt, dass sich die Leute auf einmal für die Römerzeit interessierten. Man muss den Asterix nicht als Sachbuch lesen. Hervorragende historische Unterhaltung ist er allemal.

Die spinnen, die Gallier

Die Arbeit am Asterix bringt auch soziokulturelle Erkenntnis. Denn der Mythos des rebellischen Galliers spielt heute noch eine zentrale Rolle im französischen Nationalverständnis. Hauptsache, gegen den Strom. Jeder Präsident kann davon ein Lied singen.

Klaus Jöken, 1958 in Kleve geboren, kann dem viel abgewinnen. Es wirkt, als sei er in dreieinhalb Jahrzehnten selbst Gallier geworden. Auf die Andeutung, Frankreich sei derzeit etwas schwierig zu regieren, winkt er ab und meint, das sei immer schon so gewesen. Die Franzosen seien eben ein rebellisches Völkchen.

Idefix und der große Dicke

Frankreich, insbesondere Moulins-sur-Allier, sind heute Heimat für ihn, Jöken ist begeisterter und kundiger Stadtführer. Wäre die sehenswerte Altstadt hier ein bisschen sorgfältiger instand gesetzt, könnte man sie beschaulich nennen. Mehr als das. Moulins hat mit Notre-Dame eine vorzeigbare Kathedrale samt Jeanne-d’Arc-Statue und prächtigem Altarbild, wunderschöne alte Fachwerkshäuser und eine fantastische Chocolaterie.

Gleich gegenüber davon befindet sich die wohl wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt. Aus Asterix-Perspektive. Genau hier wurde nämlich Idefix gewissermaßen geboren. Dazu muss man auf die Anfänge des Massentourismus zurückblicken. Hier an der Rue de Paris vor besagtem Schokoladengeschäft gibt es eine Straßenenge. Früher führten 300 Kilometer Nationalstraße von Paris in gerader Linie hierher, bevor sich die Straße nach dem Stadttor zur Altstadt hin verjüngte. Wenn die Pariser zu Urlaubsbeginn Richtung Süden aufbrachen und durch Moulins kamen, begann der Stau genau hier hinter dem Stadttor. Der Rückstau war gigantisch und reichte oft fast bis Paris. Die älteren Stadtbewohner erzählen heute noch davon, der Stau von Moulins war in ganz Frankreich berühmt und kommt im Asterix daher auch vor – er findet auf der historischen Römerstraße statt. Und auf eben dieser kommt Idefix erstmals ins Spiel. Wir befinden uns im Jahr 1963 n. Chr. Auf Seite 13 des Bandes „Tour de France“ taucht ein kleiner weißer Hund auf. Vor einem Feinkostladen, aus dem kurz darauf Obelix mit einer Ration Schinken herauskommt. Der Hund beschließt, sich auf die Spur des großen Dicken und seines Proviants zu machen, und verfolgt ihn durch den Rest des Heftes. Was als einmalige Geschichte geplant war, wurde zur Dauereinrichtung. Weder Publikum noch der große Dicke wollten sich fortan von Maskottchen Idefix trennen. Als Klaus Jöken zum Asterix-Universum stieß, war Idefix längst eine Institution. Sein Lieblingsgallier ist allerdings ein anderer: der Barde. Kriegt dauernd eine übergezogen und lässt sich dennoch nie entmutigen.