Autor Ibrahim Amir: „Was kann noch Schlimmeres passieren?“

Es ist eine Uraufführung mit Verspätung. Bereits 2016 hätte der aus Nordsyrien stammende Wiener Autor Ibrahim Amir am Volkstheater ein Stück zeigen sollen. „Homohalal“ wurde aber, was ordentliche Diskussionen auslöste, vom Spielplan genommen, da das gezeigte Bild von Flüchtlingen und deren Helfern mit der Zeit zusammenprallte.

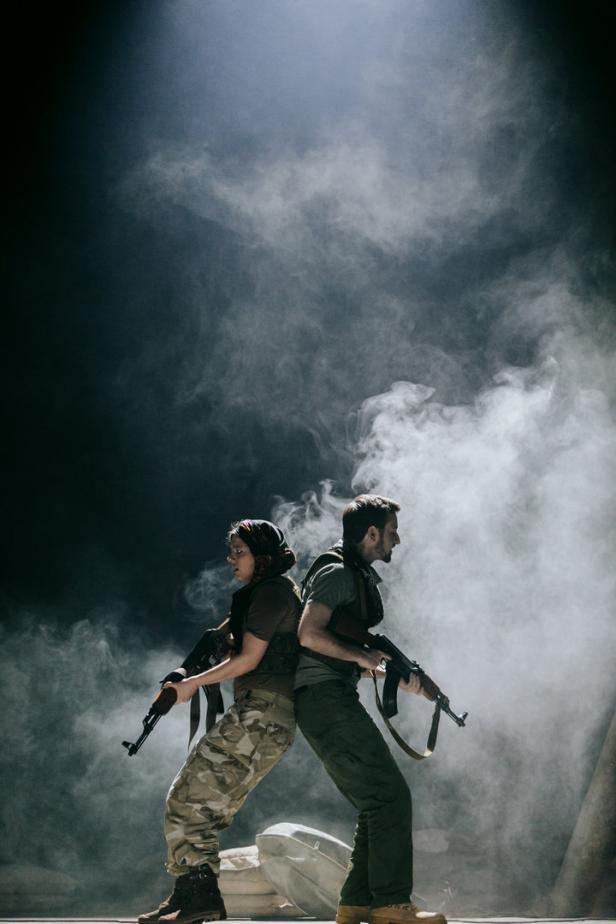

Heute, Donnerstag, gibt es nun eine Uraufführung des Autors am Volkstheater. In „ Rojava“ lässt Amir einen Wiener in die gleichnamige kurdische Stadt – Herkunftsort des Autors – reisen, nicht als Kämpfer für eine der dortigen Konfliktparteien, sondern auf der Suche nach einer Utopie: Er will sich dem „Aufstand der unterdrückten Völker“ im kurdischen Selbstverwaltungsgebiet anschließen.

KURIER: Ein österreichischer Student geht in Ihrem Stück nach Nordsyrien – während die Flucht- und Rückkehrerbewegung in die andere Richtung derzeit hier die Politik und die Medien beschäftigt. Was für eine Utopie sucht denn dieser Michael?

Ibrahim Amir: Es geht um ein gesellschaftliches Modell, das für den Nahen Osten ganz neu ist: eine Art Konföderal-System, wo ausnahmslos alle Ethnien, Minderheiten, klarerweise auch Frauen, am Regieren beteiligt sind. Jeder bewahrt seine Eigenheiten, aber muss sich im Machtmodell engagieren. Man kann das etwa mit der Schweiz vergleichen.

Oder mit der EU?

Das ist komplizierter. Wir lernen von Europa, dass das mit den Nationalstaaten nichts bringt. Diese Erfahrung müssen wir nicht mehr machen. Für Michael klingt das utopisch. Es ist in Rojava vieles verwirklicht. Aber man muss auch die äußeren Umstände mitbedenken.

Die sind ja eher bedrückend: Nach dem angekündigten Rückzug der USA werden die Kurdengebiete wohl von den syrischen Truppen und der Türkei in die Zange genommen werden. Jede derartige Utopie ist doch in weite Ferne gerückt.

Das stimmt. Und sie ist für die autokratischen Herrscher, für Herrscher wie Assad und Typen wie Erdoğan, eine Gefahr.

Vor allem ist sie – mit dem Konnex zur kurdischen Arbeiterpartei PKK (die von der EU als Terrororganisation geführt wird, Anm.) – eine derart linke Position, dass sie kaum beachtet werden würde.

Es ist eine anti-neoliberale Ideologie. Für die Amerikaner und für viele europäische Regierungen ist das natürlich nicht attraktiv. Und die Gesellschaft, in der das wächst, ist konservativ. Es hat 50 Jahre gedauert, bis das jetzt blüht. Die Kurden haben ihren Freiheitskampf mit dem Klassenkampf verbunden. Freies Kurdistan bedeutet auch: Umverteilung, soziale Gerechtigkeit.

Diese bekannten Theorien waren historisch immer in einen Nationalstaat verpackt.

In der Theorie braucht man keine Grenzen. Die Türkei hat an der Grenze zu Syrien eine Mauer gebaut. Das bringt gar nichts. Wir haben Social Media, wir haben das Internet. Das zeigt sich auch in Europa: Wir wollen hier keine Grenzen mehr, wir leben in einer Union, denn wir hatten Kriege mit genug Opfern.

Ein Übereinkommen, das ja aber in der EU eher gerade rückabgewickelt wird.

Europa ist kein Vorbild für Rojava. Was man von hier lernen könnte, ist, dass auch die Opposition wichtig ist.

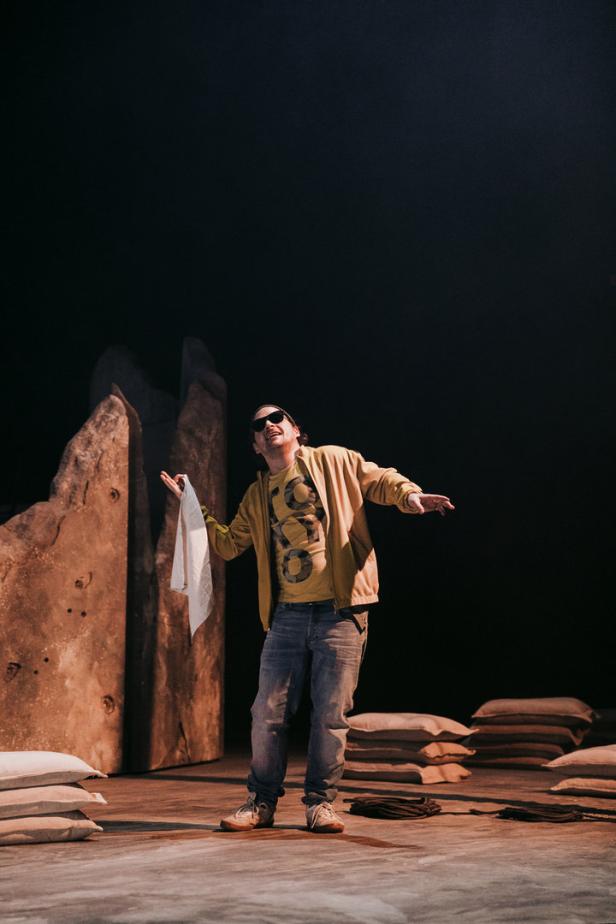

Michael, Ihr Protagonist, bezahlt für seine Teilnahme an der Revolution. Noch dazu mit etwas, das derzeit fast ein Fetisch geworden ist: Mit seinem Pass, also mit seiner Reisefreiheit und seiner Nationalität. Warum tut er denn das?

Michael sehnt sich nach Freiheit und Revolution, nach einer gerechten Welt. Aber es kommt auch eine zweite Position ins Spiel: Er stößt auf harte Realitäten. Krieg herrscht, es gibt Zerstörung, Trauer, Tod. Michael trifft auf einen jungen Mann, der weg will. Der hat genug erlebt. Und er macht Michael das Angebot: „Du kannst hier bleiben, du machst deine Revolution. Aber ich möchte weg, und dein Pass ist meine Eintrittskarte ins Leben.“ Ich verstehe beide Positionen.

Der, der nach Europa geht, wird auch einer Utopie nachhängen.

Man kommt weg von der physischen Bedrohung. Aber die Realität – Bürokratie, Sprache, fremde Kultur – ist ja nicht so einfach, das ist ja kein Zuckerschlecken.

Und es werden neue Abschreckungsmechanismen hochgezogen, etwa die Diskussion über Präventivhaft.

Für jemanden, der aus dem Krieg kommt, kann das Leben nur besser werden. Die Angst vor Abschiebung, klar, die gibt es. Aber was kann diesen Menschen noch Schlimmeres passieren, als im Krieg gewesen zu sein? Erst viel später, wenn man hier ein Leben hat, beginnt es wichtig zu werden, ob man mit einer Regierung zu tun hat, die einen verachtet – oder als neue Chance sieht.

Kommentare