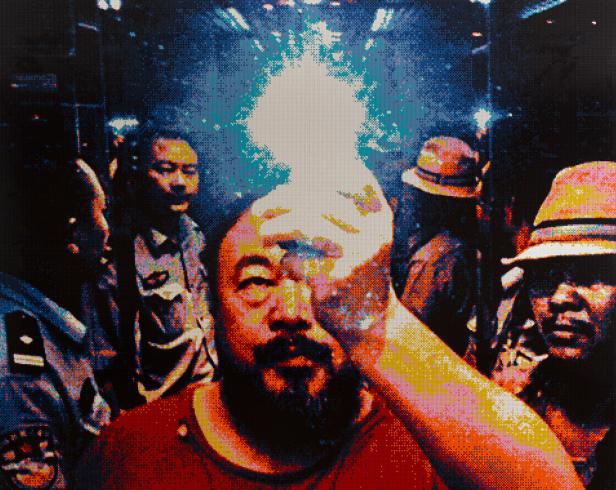

Ai Weiwei: „Wo Rechte verletzt werden, schmerzt es“

„China und Russland sind aneinandergebunden – in welcher Form und bis zu welchem Grad, ist noch nicht klar“, sagt Ai Weiwei. Der bekannteste Dissident Chinas, anlässlich seiner Werkschau in der Albertina modern in Wien, sieht sein Heimatland am Scheideweg. „Klar ist: China wird nie dem westlichen Pfad folgen“, sagt er.

KURIER: Wie unterscheidet sich für Sie die Macht Chinas von jener Russlands?

Ai Weiwei: Ich sehe Russland im Kern nach wie vor als eine demokratische Gesellschaft. Natürlich ist die Art, wie gewählt und wie mit der Opposition umgegangen wird, in hohem Maße fragwürdig. China ist aber nie eine demokratische Gesellschaft gewesen – es gab immer einen Führer, einen Kaiser. Die Gemeinsamkeit ist, dass beide Länder starke Personen auf der Führungsebene haben, die den politischen Prozess manipulieren und Entscheidungen ohne demokratische Einschränkungen treffen können.

Haben Sie Hoffnung, dass Widerstand der Menschen daran etwas ändern könnte?

Ich denke nicht. Menschen werden immer nur benützt – nicht nur in China oder in Russland, sondern auch im Westen. Das Volk hat nicht wirklich Macht, es wird von Propagandisten, politischen Parteien oder Kräften, die vorgeben, im Interesse des Volkes zu handeln, ausgenutzt. Es wird immer jene geben, die nach Macht streben und die Masse dazu nutzen, sie zu erlangen.

Ai Wei Wei zur APA: "Ihr habt ebenso Probleme mit Zensur und Meinungsfreiheit!"

Das klingt pessimistisch. Sehen Sie nirgends die Chance auf eine freie Gesellschaft?

Ich sehe keine klaren Anzeichen dafür. Es gibt einen Moment des Glücks, der von politischen Akteuren angestrebt und dann gefeiert wird. Doch er hat einen Preis.

Welchen meinen Sie?

Wenn man den Saudis keine Waffen verkauft, kriegt man kein Öl. Wenn die Saudis die Waffen nicht gegen den Jemen benutzen, können sie ihre Ambitionen nicht erfüllen. Die ganze Welt ist miteinander verzahnt, sie macht sich nur vor, dass sie das nicht weiß. Wenn das Töten woanders passiert, stellt es der Westen oft nicht infrage. Afghanistan, Jemen, Irak: Die Kriege dort haben viel weniger mediale Aufmerksamkeit erlangt als das, was in Europa passiert. Kann mir das jemand rational erklären? Oder wird es einfach verdrängt, weil man sich nicht eingestehen will, dass es scheinheilig ist, wenn man das Töten anderswo akzeptiert?

Sie meinen: Man darf gegenwärtig die anderen Konflikte nicht vergessen.

Man muss die Menschheit als Einheit, als Organismus sehen. Wo immer die Rechte eines Menschen verletzt werden, schmerzt es. Wenn wir das nicht wahrnehmen, haben wir ein schlechtes Immunsystem und schlechte Nerven und müssen das heilen.

Dennoch ist Humanismus, wie wir ihn in Europa verstehen, im Kern ein westliches Konzept. Wie würde er in China aussehen?

Als Begriff ist Humanismus vielleicht Teil des westlichen Vokabulars. Aber Humanismus existiert in jeder Gesellschaft – Indien, Russland, China, Ägypten – und das vermutlich schon länger, als man den Westen als solchen bezeichnet. Die ältesten Zivilisationen sprechen schon davon.

Die Pandemie hat auch westliche Gesellschaften dazu gezwungen, stärker als Kollektiv zu agieren. Viele Menschen sehen das als Attacke auf die Freiheit. Können Sie das nachvollziehen?

Man muss immer fragen: Wer ordnet die kollektiven Maßnahmen an? Auch die wissenschaftliche Gemeinde hat ihren Tonfall geändert, ob man etwa eine Maske tragen soll oder nicht. Es gibt viel Verwirrung. Aber wir müssen der Menschheit vertrauen. Menschen haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, um ihr Leben zu schützen. Nicht die Regierung, nicht Wissenschafter, sondern Individuen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen müssen. Das Individuum ist das einzige, dem wir vertrauen können.

Wie haben Sie sich selbst während der Pandemie verhalten?

Im Grunde so, wie sich auch andere verhalten haben. Aber nicht, weil ich denke, dass die anderen immer recht hatten. Ich wollte einfach keine Probleme machen.

Die Ausstellung in der Albertina modern dreht sich um Objekte, die Sie mit Ihren Ateliermitarbeitern geschaffen haben. Wie gehen Sie damit um, dass diese Werke am Kunstmarkt zirkulieren? Wie ginge es Ihnen etwa damit, wenn eine ihrer aus Marmor gefrästen Überwachungskameras auf der Yacht eines Oligarchen landet?

Alle Künstler haben zu akzeptieren, dass es dieses System gibt – Händler, Galeristen, Sammler, Museen. Generell mag ich es gar nicht. Aber natürlich lebt man als Künstler nicht von nichts, und ich habe eine große Verantwortung für die Menschen, die an Ausstellungen wie dieser hier arbeiten. Und wir bestücken nicht nur diese Show, sondern insgesamt vier gleichzeitig! Es arbeiten also viele Leute an den Ausstellungen und daran, Werke herzustellen. Mein prinzipieller Zugang ist, dass ich mich aus dem Markt raushalte – das erledigt die Galerie. Ich will gar nicht persönlich wissen, wer etwas aus welchem Grund gekauft hat.

Kommentare