100 Jahre Bollywood: Die Traumwelt des Subkontinents

Der reichste Mann Indiens, Mukesh Ambani, schaut Bollywood-Filme in seinem Privat-Kino in Mumbai, während Rekha Rana sie auf ihrem kleinen Röhrenbildfernseher in einem Slum vor den Toren der Hauptstadt Neu Delhi sieht. Überall auf dem vielfältigen Subkontinent - egal ob Hindu oder Muslim, unabhängig von der Kaste, dem Einkommen und der Sprache - lieben die Menschen ihre Filme. Sie lachen, weinen, fiebern mit, erkennen sich in den Rollen wieder und singen die Lieder. Und das schon seit 100 Jahren. Das indische Kino feiert am 3. Mai Geburtstag.

Teil des täglichen Lebens

"Bollywood ist mehr als Kino, es ist mehr als geteilte Freude - es ist ein Empfinden von Zugehörigkeit und Identität", erklärt die Filmkritikerin Suparna Sharma. Wo auch immer jemand sich in Indien aufhalte, er könne jederzeit mit einem Fremden ein Gespräch über einen Film beginnen - wie anderswo in der Welt über das Wetter. "Zitate aus Bollywood-Filmen sind Teil unseres täglichen Lebens", sagt Shalin Koticha, ein Schauspielstudent in Mumbai. Die Superstars des indischen Kinos seien die Vorbilder der Nation.

"Bollywood beeinflusst unsere Mode, die Haarschnitte, die Farben", weiß auch der Regisseur Kunal Kohli, der mit Liebesfilmen wie "Hum Tum" oder "Fanaa" bekannt wurde. So sei es unvorstellbar gewesen, ein pinkfarbenes Hochzeitskleid zu tragen - bis es in einem Film auftauchte. "Wir haben nicht einmal eine Musikkultur außerhalb des Kinos", fügt er hinzu. Die bekanntesten und am häufigste gehörten Lieder in

Indien stammten aus Filmen - eine Pop- und Rock-Kultur wie im Westen gebe es nicht.

(Runterscrollen um weiterzulesen)

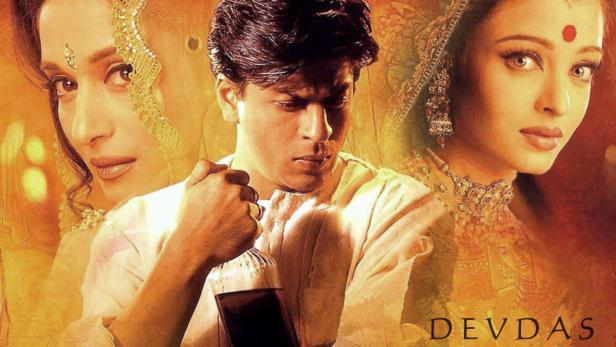

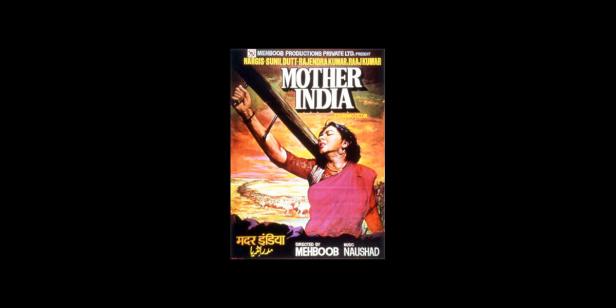

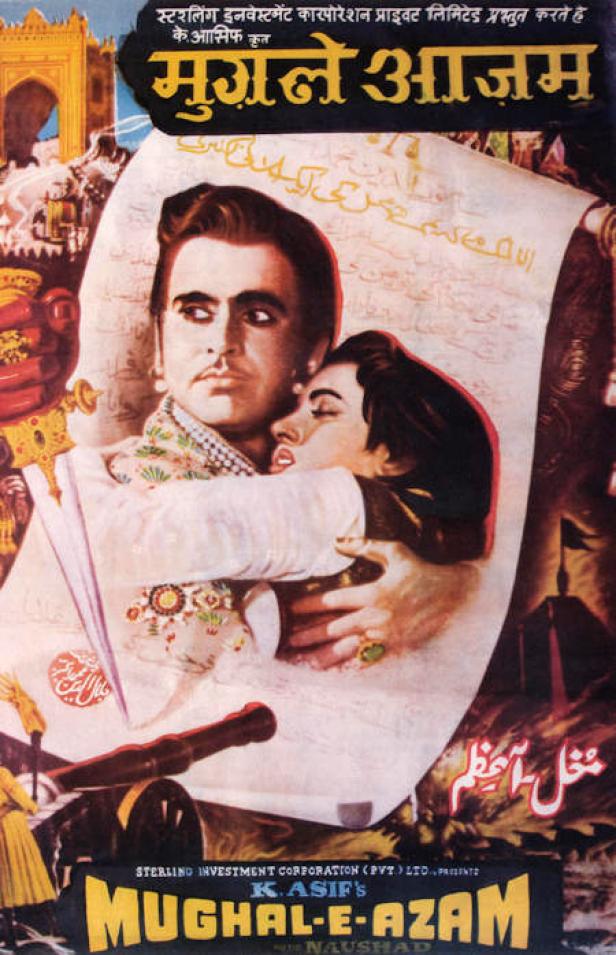

Die Meilensteine in der Geschichte Bollywoods

Einheitliches Schema

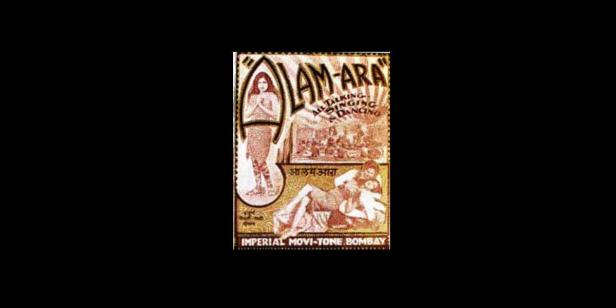

Der erste in Indien produzierte Spielfilm war allerdings noch ein Stummfilm. "Raja Harishchandra", eine mythologische Erzählung über einen König, der sein Reich und seine Familie für ein Versprechen gegenüber einem Heiligen aufgibt, kam am 3. Mai 1913 in die Kinos. In den ersten Jahrzehnten basierten alle Filme auf Geschichten aus den indischen Epen Ramayana und Mahabharata. Doch damals wie heute ist die Welt auf der Leinwand in zwei Hälften aufgeteilt - und das Gute siegt am Ende immer über das Böse.

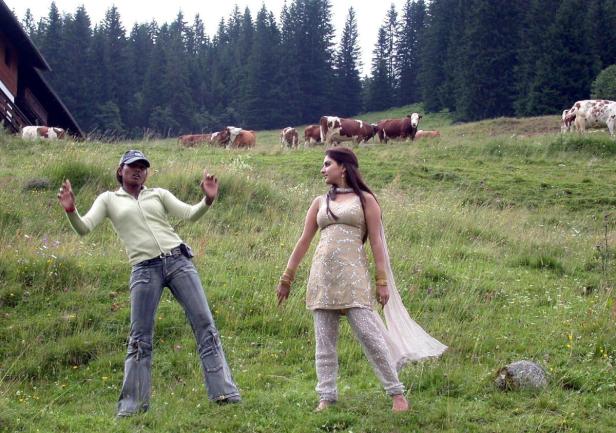

Zurzeit werden jährlich rund 1000 Spielfilme in Indien auf den Markt geworfen, die meisten davon sind ein bunter Mix aus Romantik und Action, Drama und Gewalt, Komödie und Musical. Die Zutaten der Filme werden aus der antiken indischen Rasa-Lehre bezogen, wie Filmhistoriker Amrit Gangar erklärt. Dabei würden die neun Befindlichkeiten (rasas) gemischt: Lust, Wut, Heldentum, Leid, Erstaunen, Angst, Komik, Vulgarität und Gelassenheit. Dann entstehe der "Masala-Film", der vielfältig wie die typisch indische Gewürzmischung erscheint.

Wirtschaftsfaktor Bollywood

Die Filmindustrie setzte im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben mehr als 1,7 Milliarden Euro um, und sie wächst - ganz anders als Hollywood - jedes Jahr um sieben und zehn Prozent, trotz Raubkopien auf DVDs oder Jugendlichen, die Filme auf ihren Smartphones teilen. "Kino ist eine Flucht - vor dem zusammenbrechenden Staat, den inflationären Preisen, der Korruption, den Stromausfällen, dem allgemeinen Chaos", sagt Filmkritikerin Sharma.

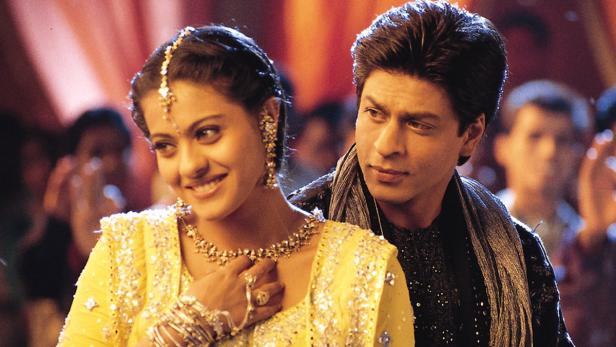

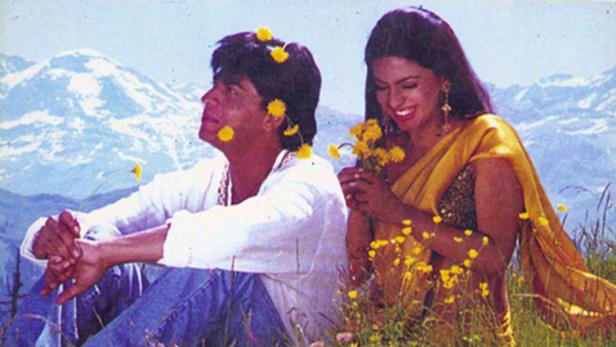

Die Filmemacher hätten über all die Jahrzehnte stets verstanden, die ganze Skala der Gefühle der Nation aufzugreifen. Nach dem Trauma der Teilung der Nation 1947 seien zerrissene Familien, vergewaltigte Schwestern und kränkliche Mütter auf der Leinwand erschienen, sagt Sharma. Dann habe das Dorfleben eine wichtige Rolle gespielt, mit der Schönen vom Land, dem Farmer, dem Geldverleiher und dem Bösewicht. "Heute haben wir eine wunderschöne, perfekte Bollywood-Welt, ohne Warzen und Leberflecke", sagt Sharma. Das sei das Sehnsuchtsland der Mittelklasse.

Bandbreite wird größer

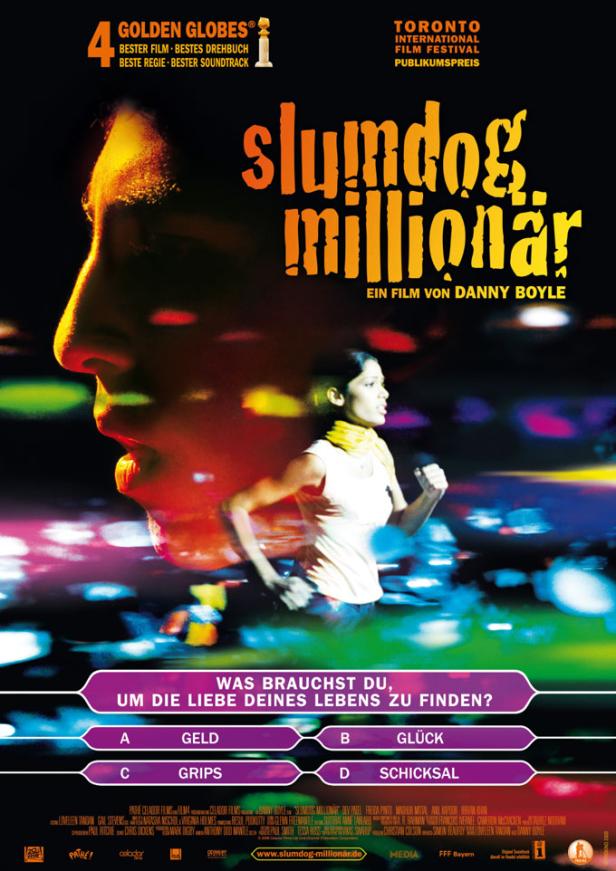

Doch indisches Kino ist nicht nur Bollywood, die kommerzielle Filmproduktion mit Zentrum in Mumbai (früher Bombay, daher der Name), sondern dazu gehören auch Filme in den Sprachen Bengali, Kannada, Malayam, Tamil, Telugu und vielen anderen, sowie immer mehr Kunstfilme. "Die Bandbreite öffnet sich", sagt Regisseurin Reema Kagti. "Die Welt ist so verwirrend, da kaufen es einem die Menschen nicht mehr ab, dass im Film alles nur Schwarz und Weiß ist."

Seit 100 Jahren produzieren die Filmemacher die Helden, die die Menschen verlangen: Der Protagonist war wütend, wenn sie es waren, er schnappte sie das Mädchen, das sie begehrten, er handelte furchtlos, wie sie gerne wären. Regisseur Vishal Bharadwaj formulierte es zur Eröffnung der Jahrhundert-Feierlichkeiten in Neu Delhi so: "Kino ist eine unglaubliche, 100 Jahre alte Krankheit, und wir alle sind Leidensgenossen."

(Von Sunrita Sen und Doreen Fiedler)

Kommentare