Abhängig von Spenderblut: Eltern hoffen auf Therapie für ihre Kinder

Team um Marianne und Boris Marte (vorne) mit Luis und Josefine: Alexandra Veith (Selbsthilfegruppe), Leo Kager (St. Anna), Josef Penninger (IMBA), Devon Germain und Javier Martinez (Max Perutz Labs)

Josef Penninger erinnert sich noch gut an den Tag im Jahr 2016, als Marianne und Boris Marte bei ihm im Büro standen: „Sie haben mir von der schweren, unheilbaren Erkrankung ihrer Kinder erzählt und gefragt, ob unser Institut ein Forschungsprojekt initiieren könnte. In der Hoffnung, diese Erkrankung besser verstehen zu lernen und vielleicht einmal sogar eine Therapie zu finden. Innerhalb von zwei Minuten haben wir entschieden, dass wir das tun werden.“

Josefine, 7, und ihr Bruder Luis, 8, sind an der seltenen „Diamond-Blackfan-Anämie“ erkrankt, einer schweren Form der Blutarmut. Ursache ist ein angeborener genetischer Defekt, der die Bildung roter Blutzellen im Knochenmark beeinträchtigt. Deshalb benötigen die Kinder etwa alle drei Wochen eine Bluttransfusion.

Josef Penninger vor kurzem bei einem Vortrag über das Projekt am IMBA-Institut in Wien.

Der Genetiker Josef Penninger war Gründungsdirektor des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften) in Wien. Zwar leitet er seit 2018 das Life Sciences Institute in Vancouver (Kanada), koordiniert aber weiterhin eine IMBA-Forschungsgruppe.

Gemeinsam mit einem Team um den Zellbiologen Javier Martinez von den Max Perutz Labs (Uni und MedUni Wien) und dem St. Anna Kinderspital initiierte Penninger das „Diamond-Blackfan-Anämie (DBA)“-Forschungsprojekt. Seit mehr als zwei Jahren arbeiten die Experten daran und haben jetzt erste Ergebnisse präsentiert.

Josefine und Luis bei einer Bluttransfusion im St. Anna Kinderspital: Derzeit ist keine Heilung ihrer Blutarmut möglich.

Gen-Superhelden

Penninger: „Was uns als Wissenschafter sehr interessiert: Der Vater hat dieselbe genetische Mutation wie die zwei Kinder. Aber er ist gesund. Warum werden bestimmte Menschen nicht krank, obwohl sie eigentlich krank werden sollten? Was macht diese genetischen Superheroes aus? Gibt es einen genetischen Schutz, eine weitere Mutation, die wir noch nicht kennen, die aber die Erkrankung reparieren kann?“

Die Forscher verfolgen jetzt mehrere Ansätze, erklärt Devon Germain von den Max Perutz Labs: Aus weißen Blutzellen der Kinder erzeugen (reprogrammieren) sie derzeit Stammzellen. Dann wollen sie versuchen, im Labor die krankmachende Gen-Mutation zu korrigieren – indem sie mit Hilfe einer Gen-Schere jenen Baustein (eine Base) der Erbsubstanz entfernen, der für die Krankheitsentstehung verantwortlich ist – und an diesem Platz im Genom einen anderen einfügen.

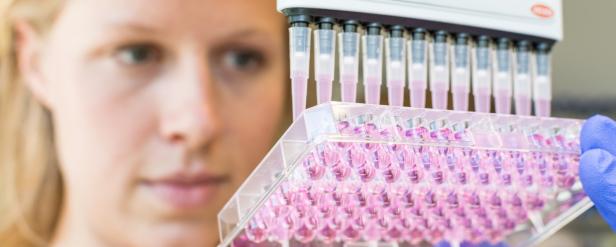

Am IMBA-Institut (Bild) haben Forscher aus weißen Blutkörperchen der Kinder Stammzellen erzeugt.

Bei an DBA Erkrankten ist von den zwei Kopien eines bestimmten Gens (je eine vom Vater und der Mutter) eine mutiert. Die Forscher wollen jetzt eine zusätzliche Kopie des gesunden Gens in die Stammzellen einfügen.

„In beiden Fällen hoffen wir, dass sich die Stammzellen zu blutbildenden Zellen entwickeln“, sagen Jennifer Volz und Elisabeth Stein von der Stammzell-Forschungseinheit des IMBA. Gleichzeitig wollen die Forscher herausfinden, wo auf dem Weg der Entstehung der roten Blutkörperchen der fatale Fehler passiert – und wo bei den Gesunden der Schutzfaktor einsetzt.

Herausforderung

„Wir bestehen aus drei Milliarden genetischen Buchstaben. Hier jene herauszusuchen, die jemanden krank machen oder gesund erhalten, ist eine sehr große Herausforderung“, betont Penninger. Natürlich sei es ein Ziel, eine Therapie für Josefine und Luis zu finden – und für alle anderen Menschen, die an dieser Blutarmut leiden. „Aber dieses Projekt ist insgesamt ein bedeutender Ansatzpunkt um zu lernen, wie Erkrankungen entstehen – und wie genetische Schutzmechanismen funktionieren.“

Zellkulturen am IMBA-Institut in Wien.

Die Wirkung vieler heutiger Medikamente sei zuerst bei seltenen Erkrankungen entdeckt worden, sagt Penninger: „Die Cholesterinsenker hat man ursprünglich bei jenen Familien eingesetzt, in denen aufgrund einer erblichen Krankheit extrem hohe Cholesterinwerte aufgetreten sind: „Dort haben sie sich bewährt und heute bekommen sehr viele Menschen diese Medikamente. Deshalb ist es ein wichtiges Projekt, um aus dem Kleinen etwas zu finden, das uns allen in der Zukunft helfen kann.“

Die Eltern erzählen: "Ein kleines Wunder"

„Es geht Josefine und Luis gut“, erzählen Marianne und Boris Marte. „Und grundsätzlich gehen sie – meistens – auch gerne ins St. Anna Kinderspital zu den regelmäßigen Bluttransfusionen, obwohl sie dort gestochen werden.“

„Manche Patienten müssen lebenslang alle drei bis sechs Wochen eine Bluttransfusion erhalten“, sagt Leo Kager, der behandelnde Oberarzt im St. Anna Kinderspital. Er ist auch in das Forschungsprojekt eingebunden. „Regelmäßige Transfusionen bedeuten für die Kinder, dass man regelmäßig venöse Zugänge legen muss – ein Eingriff, der mit Schmerz und Angst verbunden ist.“

Noch viel problematischer ist aber, dass durch die häufigen Bluttransfusionen der Körper mit Eisen überladen wird – Organschäden können die Folge sein. „Das Glück im Unglück ist, dass unsere Kinder die Medikamente gegen die Eisenüberladung gut vertragen“, sagen Marianne und Boris Marte.

Marianne und Boris Marte mit Luis und Josefine

Auch sie erinnern sich noch genau an ihren ersten Besuch bei Josef Penninger im IMBA: „Unser Leben hat sich seit diesem Treffen verändert. Seit damals wissen wir: Vielleicht gibt es eines Tages doch Antworten auf heute noch unbeantwortbare Fragen.“

Nach der Diagnose ihrer Kinder hätten sie natürlich auch – „so wie alle Eltern in einer ähnlichen Situation“ – viel im Internet herumgesucht: Gibt es irgendwo Studien mit neuen Therapieansätzen? „Aber wir waren schnell mit einem Zustand der Hoffnungslosigkeit konfrontiert – weil wir keinen Ausweg sahen.“ In den Jahren vor dem Wiener DBA-Projekt hatte sich in der Forschung nicht sehr viel getan.

Große Resonanz

„Eigentlich ist es ein kleines Wunder, was bis jetzt schon passiert ist“, sind die Eltern zuversichtlich: „Wir sind ja international viel auf Kongressen unterwegs. Und an der Resonanz merken wir, welche Bedeutung unser Projekt mittlerweile hat – dass es auch vielen Familien in anderen Ländern Hoffnung gibt.“ Und weiter: „Wir würden uns nichts mehr wünschen, als dass wir gemeinsam vielleicht ein wenig Medizingeschichte schreiben können – und eine Lösung für etwas finden, für das es heute noch keine Lösung gibt.“

Mehr Informationen über das Projekt: https://dbaexperiment.org

Für das DBA-Forschungsprojekt konnten bisher dank zahlreicher privater Förderer knapp 600.000 Euro gesammelt werden. Das Jahr 2019 ist fast ausfinanziert. Aber um die Studien fortführen zu können, werden pro Jahr weitere 210.000 Euro benötigt. „Da wir selbst gesunde Kinder haben, ist es mir ein besonderes Anliegen, die Unterstützung für dieses Projekt anzukurbeln“, sagt Desirée Treichl-Stürgkh, eine der Förderinnen. Spenden sind über die „gemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich“ möglich und steuerlich absetzbar. Boris Marte: „In Österreich gibt es viel zu wenig öffentliche Mittel für Grundlagenforschung. Da liegen wir international weit hinten.“

Spendenkonto:

Philanthropie Österreich

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG

IBAN: AT45 1960 0000 1505 9413

BIC: RSBUAT2K

Verwendungszweck: Diamond-Blackfan-Anämie

Kommentare