Wiener Zinshäuser: Von der Bassena und dem Sperrsechserl

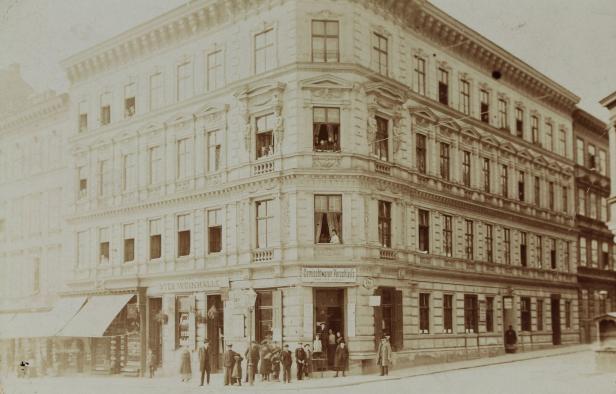

Zinshäuser prägen das Wiener Stadtbild

„Im Hause Handelskai 206 befindet sich im Hoftrakte eine Wohnung, bestehend Zimmer, Kabinett, Küche und Vorzimmer. In dieser Wohnung sind nebst Vermieter und seiner Familie noch acht bis zehn Bettgeher beiderlei Geschlechtes anwesend“, berichtete die Wiener Wochenzeitung „Montags-Post“. Und das war kein Einzelfall. Die Wohnungsnot in Wien zwischen 1860 und 1918 kann heute kaum nachvollzogen werden.

Mit der aufkommenden Industrialisierung stieg der Bedarf an Arbeitskräften, und viele Menschen zogen aus den Kronländern in die Kaiserstadt. Das führte zu einer Bevölkerungsexplosion: Lebten 1840 noch 440.000 Personen in Wien, so waren es 1870 schon 843.000 Einwohner, und 1918 wurden 2.238.545 Menschen gezählt. „1918 hatte Wien also mehr Einwohner als heute“, sagt Architekt Cristian Abrihan. „Dies und das neue Stadtentwicklungsprogramm führten zu einem Bauboom: In der Gründerzeit wurden rund 450.000 Wohnungen gebaut.“

Bettgeher waren keine Seltenheit: Viele Menschen konnten sich kein Zuhause leisten und mieteten sich stundenweise in Bassena-Wohnungen ein

Von Fassaden und Investoren

Ein neuer Immobilientypus entstand, der heute noch Wien zu dem macht, was es ist. „Errichtet wurden die Zinshäuser mit dem Ziel, durch Mieteinnahmen Erträge zu erwirtschaften“, sagt Professor Cristian Abrihan. „Da in der Gründerzeit ein klares Gestaltungsprogramm verfolgt wurde, prägen diese Bauten auch heute noch das Stadtbild von Wien.“ Das liegt vor allem an den dekorativen Elementen, die bei allen Gründerzeitzinshäusern aufscheinen – unabhängig davon, ob die Immobilie als Bürger- oder als Arbeitermietshaus vorgesehen war.

Die Zinshäuser prägen auch heute noch das Stadtbild von Wien.

Architekt

„Auf die Ausgestaltung der Fassaden, aber auch der Stiegenhäuser wurde in allen Zinshäusern geachtet, natürlich aus Preisgründen in verschiedener Qualität und Ausformung“, sagt der Architekt, um weiterzuerzählen, dass Unternehmen wie die Ziegelfabrik Wienerberger sogar Kataloge auf den Markt brachten. „In ihnen konnten sich die Bauherren und Architekten Fassadenelemente für ihre Zinshäuser aussuchen“, so Abrihan.

„Manchmal korrespondieren die ursprünglich eingereichten Pläne nicht mit der Ausführung. Das hat eine einfache Erklärung: Die ursprünglich gezeichneten Elemente waren nicht lieferbar, dann hat man andere genommen.“ Zu den typischen Fassadenelementen zählen Säulen, Medaillons, Pilaster, Rankendekor, auch Plastiken in Form von Köpfen. „Die Fassaden sind ein wesentlicher Grund dafür, dass die Zinshäuser erhalten wurden“, sinniert Cristian Abrihan. „Was von der Allgemeinheit als ,schön’ empfunden wird, wird auch mehr gepflegt und bleibt somit länger erhalten.“

Industrialisierung und Bevölkerungswachstum sorgten letztlich dafür, dass Wien modernisiert wurde. Die Befestigungsanlagen wurden geschliffen, der Linienwall demoliert und die Vororte eingemeindet. Auf dem ehemaligen Glacis, aber auch in der Vorstadt fand sich genügend Fläche, um Bauprojekte umzusetzen. Diese wurde parzelliert und zum Kauf angeboten. „Jeder, der genug Geld hatte, wurde zum Bauherren“, sagt Abrihan. „Architekten etwa investierten das Vermögen der Familie und bauten mehrere Zinshäuser in der gleichen Straße.“

Auch Otto Wagner zählte zu den Bauherren: Er zeichnet etwa für das Hosenträgerhaus verantwortlich, das gegenüber dem Landesgerichtsgebäude steht. Es wurde 1887 errichtet und ist eines der ersten Zinshäuser, das mit Wohnungen für das Großbürgertum ausgestattet wurde. Das Majolikahaus in der Linken Wienzeile stammt aus dem Jahr 1898 und ist in seiner Ornamentik klar dem Jugendstil zuzuweisen. „Es ist bekannt, dass Otto Wagner in den Zinshäusern, die er baute, eine Zeit lang sogar selber wohnte“, erzählt Abrihan.

Der Heinrichshof, Wiens erstes Nobelzinhaus, wurde gegenüber der Oper erbaut, aber im Zweiten Weltkrieg zerstört. Er stand im krassen Gegensatz zu den typischen Arbeitermietshäusern wie dem Freihaus auf der Wieden.

Wien kann in der Gründerzeit in drei Bauzonen eingeteilt werden. In der Altstadt entstand mit dem Ring auf kaiserliches Geheiß ein Prachtboulevard mit ebensolchen Gebäuden. Die Fläche des Glacis wurde gerastert und danach bebaut. „Auch diese Zone folgte einem klaren Gestaltungsgrundsatz“, hält der Experte fest. „Je näher die Zinshäuser bei der Innenstadt lagen, desto höher wurden sie errichtet.“ Die dritte Zone lag in der Vorstadt, wo hauptsächlich Mietskasernen für die Arbeiterschicht entstanden.

Bassena und Beletage

Um die Wohnungsnot zu entschärfen und den Bau der Zinshäuser in den Vororten zu fördern, wurde ihre Errichtung steuerlich begünstigt. Bis 1850 waren gerade dort allerdings nur Gebäude mit bis zu vier Geschoßen vorgesehen. Um die vorhandene Fläche bestmöglich auszunutzen, wurden Bassena-Wohnungen geplant. „Es handelt sich um Zimmer-Küche-Wohnungen mit Klo am Gang, die entlang eines Erschließungsgangs liegen“, erklärt Cristian Abrihan.

Da die Einheiten nicht über fließendes Wasser verfügten, gab es für mehrere Wohnungen am Gang eine Bassena – ein Becken, von dem aus die Bewohner Wasser mit Kübeln in ihr Zuhause schleppten. Die Wohnungen waren zumeist dunkel. Ein Fenster führte von der Küche in den Gang, ein anderes in einen Lichthof. Dennoch waren die Mieten für die Arbeiterschicht hoch: Aufzeichnungen zeigen, dass die arme Bevölkerungsschicht etwa 40 Prozent ihres ohnehin knappen Monatsbudgets an den Hausbesitzer ablieferte.

Die in der Gründerzeit errichteten Zinshäuser brachten auch einen neuen Berufsstand mit sich. Da der Hausbesitzer nicht in diesen wohnte, benötigte er Personal, die in der Immobilie auf Recht und Ordnung achteten. Der Hausmeister war geboren. Als Stellvertreter des Hausherren hatte er einen ganzen Schippl von Aufgaben: Er sorgte für die Ordnung, indem er Einfahrt, Stiegenhaus, Keller und Klos putzte, meldete dem Besitzer Schäden, trieb die Miete ein und war für die Sperrstunde zuständig.

Ab zehn Uhr hatten nämlich die Haustore verschlossen zu sein. Da damals die Mieter keine Schlüssel besaßen, mussten sie den Hausmeister aus seiner Wohnung läuten. Wenn er ihnen das Tor öffnete, kassierte er das sogenannte Sperrsechserl – sechs Kreuzer. Das war übrigens oft sein Einkommen: Hausmeister wurden nicht immer entlohnt. Sie bekamen nur die Dienstwohnung gestellt, die klein, dunkel und feucht war, weil sie im Erdgeschoß lag. Und dennoch hatten sie im Haus Macht – weswegen sie in Wien gerne auch Cerberus genannt wurden.

Im Bürgertum hingegen machte die Miete rund zehn Prozent des Einkommens aus. Um die hohe finanzielle Belastung zu entschärfen, nahmen die Mieter in ihren Bassena-Wohnungen Bettgeher auf – Arbeiter, die sich kein Dach über dem Kopf leisten konnten, aber gegen Entgelt ein paar Stunden in der Wohnung schlafen durften. Statistiken zeigen, dass in den damals entstehenden Arbeiterbezirken Ottakring, Favoriten, Floridsdorf sowie Brigittenau fast ein Viertel aller Zimmer-Küche-Wohnungen mit sechs oder mehr Personen belegt waren.

Die Bürgerlichen in der Beletage

Neben den Nobelmietshäusern in der heutigen Innenstadt und den Arbeitermietshäusern in der Vororten entstanden aber auch bürgerliche Mietshäuser, ein neuer Immobilientypus. „Sie sind nicht klar verortet, da wohlhabende Familien in den Vororten und in der Vorstadt investierten“, sagt der Architekt. „Oft sind es Gebäude mit zwei oder drei Wohnungseinheiten pro Stockwerk.“ Diese waren in den meisten Fällen direkt vom Stiegenhaus aus begehbar. Durch die geringe Zahl der Einheiten pro Stockwerk waren die langen Gänge, die typisch für die Arbeiterzinshäuser sind, nicht nötig. In der Spätgründerzeit wurden diese Immobilien zum Teil sogar schon mit Aufzügen ausgestattet.

Ein wesentliches Kennzeichen aber ist die sogenannte Beletage. Sie bezeichnet die im ersten Obergeschoß liegende Wohnung. Das Stockwerk war nicht grundlos gewählt: So war die Wohnung vom oft kalten und feuchten Erdgeschoß entfernt und dadurch angenehmer. Und dennoch führten nur wenige Stufen von der Straße in die Beletage. Sie zeichnete sich zudem durch höhere Räume und eine aufwendigere Innenraumgestaltung aus – etwa durch Stuck an der Decke. Die Beletage ahmte sozusagen die „Zimmerflucht“ der adeligen Prunkbauten nach. Heute zählt sie zu den begehrtesten Mietobjekten.

Oper, Schloss Schönbrunn, Burgtheater oder Natur- und Kunsthistorisches Museum – Prunkbauten wie diese sind die Sehenswürdigkeiten von Wien. Das Stadtbild prägen aber die Zinshäuser, die in der Gründerzeit entstanden sind, wenn auch nicht vordergründig. Schätzungen zufolge gibt es noch 35.000 solche Immobilien in Wien, obgleich immer wieder einige davon der Abrissbirne zum Opfer fallen. „Gründerzeithäuser erfüllen die wichtigsten der Kriterien, die wir heute beim nachhaltigen Bauen anwenden – nämlich Dauerhaftigkeit, langfristige Bewohnbarkeit und hohe Akzeptanz“, fasst Cristian Abrihan zusammen. „Daher sollte ihre Erhaltung weiter Ziel bleiben, und die dekorativen Fassaden sollten weitgehend konserviert werden.“

Kommentare