Interview: „Jugendsprache ist viel konservativer, als man denkt“

Teenager-Jargon ist ein nerviges Phänomen der Ära Internet, das es vorher nicht gab? Stimmt nicht, schreibt der deutsche Journalist, Germanist und Vater dreier heranwachsender Töchter Matthias Heine (59) in einem neuen Buch. Im KURIER erklärt er, warum Jugendsprache keineswegs nur schnelllebig ist und immer weiblicher wird.

KURIER: Warum hat Jugendsprache eigentlich so ein schlechtes Image?

Matthias Heine: Weil die Jugend unbekannte, neue Wörter nutzt und manchmal auch grammatisch von der Standardsprache abweicht. Daher hält man Jugendsprache oft für eine Verfallserscheinung. Außerdem wird sie häufig mit Ausschweifungen und Kriminalität in Verbindung gebracht.

Dabei gab es Jugendsprache schon vor 500 Jahren, wie Sie in Ihrem Buch schildern.

In den Tischgesprächen von Martin Luther gibt es eine Passage, wo er einen Trinkspruch macht und sagt, man müsse „bis zum Katechismus trinken“, also bis das Glas leer ist. Das ist typischer Humor aus Luthers Universitätszeit, es gab ja damals fast nur Theologie- und Jurastudenten. Ab dem 17. Jahrhundert gibt es Literatur mit typischem Studentenwortschatz, aus dem Phrasen wie „Pech haben“ hervorgegangen sind. Auch Goethe und Heine haben diese an norddeutschen protestantischen Universitäten entstandenen studentensprachlichen Ausdrücke verwendet und sie so nach Bayern/Österreich gebracht.

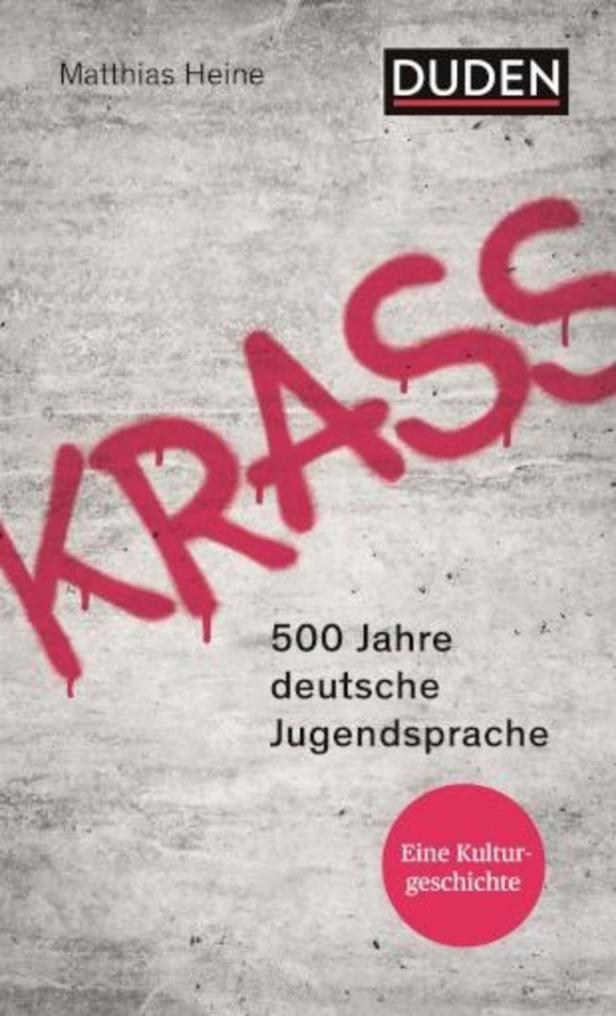

Matthias Heine: „Krass – 500 Jahre deutsche Jugendsprache“

Duden Verlag. 272 Seiten. 18 Euro

Gab es Jugendsprache nur im studentischen Milieu?

Wahrscheinlich gab es auch unter Handwerksburschen eine eigene Sprache, aber sie haben sie nicht aufgeschrieben. Studenten haben schon früh Wörterbücher angelegt. Sie waren die erste Gruppe, die sich so etwas wie Jugend – eine Zeit der relativen Verantwortungslosigkeit und des Über-die-Stränge-Schlagens an der Schwelle zum Erwachsensein – leisten konnte. Heute wirken viele Milieus auf die Jugendsprache ein, etwa die Gamer.

Ist Jugendslang so schnelllebig, wie es das Klischee sagt?

Ich kann das weder aus meiner Erfahrung noch aus meiner Forschung bestätigen. „Dufte“ zum Beispiel kommt schon im Kästner-Film „Emil und die Detektive“ (1931) vor und war 60 Jahre in verschiedenen Generationen und Milieus ein angesagtes Jugendwort, ehe es aus der Mode kam. Meine Töchter verwenden heute noch Ausdrücke, die ich in den Siebzigern benutzt habe – Redensarten wie „keinen Bock haben“ oder das Lob-Adjektiv „geil“. Jugendsprache ist viel konservativer, als man denkt.

Und wie ist das mit „krass“, das auf Ihrem Buch prangt?

„Krass“ hat zwei Karrieren gemacht, im 18. Jahrhundert und in der jüngsten Zeit. Es kommt aus dem Lateinischen und heißt „dick“ oder „fett“. In der Studentensprache bedeutete es aber „naiv“, „unerfahren“, bezogen auf Erstsemester, die von älteren Studenten gnadenlos ausgenutzt wurden. Dann ist das Wort als „außergewöhnlich“, wie in „krasser Regelverstoß“, in die allgemeine Sprache eingegangen. In den Neunzigern wurde es plötzlich wieder zum Jugendwort, weil es in der Techno-Szene in Berlin lobend gebraucht wurde. Das Wort passte zur Härte der Tracks. Dieses „krass“ haben wir bis heute in der Jugendsprache, es besteht also eine Klammer zum 18. Jahrhundert.

Heute kommunizieren Junge über Whatsapp, Tiktok, Instagram. Wie ändert sich ihr Jargon durch Social Media?

Er wird weiblicher, denn die meisten sozialen Medien werden von Mädchen dominiert. Auch Abkürzungen wie „LOL“ (laughing out loud) oder „BFF“ (best Friend forever) benutzen eher Mädchen. Meine Tochter erzählte neulich von den VSCO-Girls (spezielle Ästhetik auf Instagram). Das ist eine interessante und angenehme Tendenz, denn die historische Jugendsprache ist sehr männlich geprägt.

Matthias Heine, 59, ist Journalist im Feuilleton-Ressort der Welt

Teilweise ändert sich auch die Form der Sprache, wie „I bims“ oder „1“ statt „ein“.

Das kam aus dem deutschsprachigen Hip-Hop-Bereich. Mir fällt jetzt der Name nicht ein von diesem österreichischen Rapper, der mit dem „Swag“...

Money Boy?

Ja, der war beteiligt an dieser Formsprache. Aus dem Hip-Hop-Bereich beobachten wir eine Mega-Tendenz, nämlich dass Einwanderer die Sprache mitprägen. „Babo“ (Anführer) kommt aus dem Türkischen und war deutsches Jugendwort des Jahres. Bis zu den Nullerjahren spielte nur Englisch eine Rolle.

Eine häufige Kritik an der Wahl zum Jugendwort lautet, dass die Wörter von den Jungen gar nicht verwendet werden. Ist Jugendslang ein Marketinggag geworden?

Ich war selber in der Jury und habe mich dafür eingesetzt, Wörter zu wählen, die tatsächlich benutzt werden. Sobald heute ein öffentlicher Vertreter der Jugendkultur ein halbwegs originelles Wort benutzt, stürzen sich alle darauf, egal, ob es von der Masse gebraucht wird. Die Kommerzialisierung der Jugendsprache, so wie die jährlich erscheinenden Jugendwörter, hat sicher dazu beigetragen, dass einzelne Begriffe schneller peinlich werden.

Wie zum Beispiel ...?

Ich weiß nicht, ob man heute noch unironisch von „Swag“ redet. (lacht) Ich persönlich hoffe ja, dass „cringe“ bald aus der Mode kommt. Das finde ich mittlerweile schon peinlich, wenn es Leute um die 20 benutzen.

Kommentare